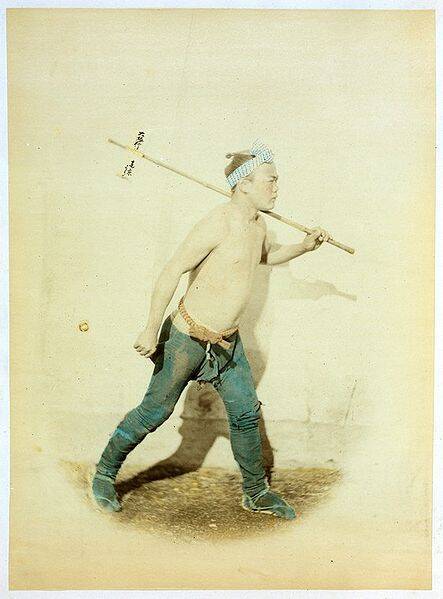

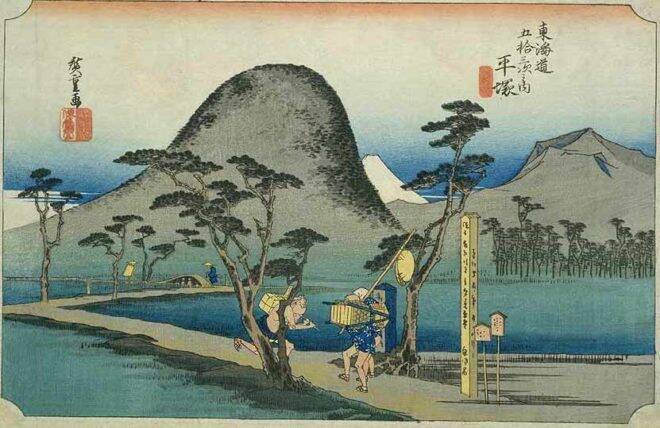

江戸時代の飛脚がハンパない!江戸から京都をわずか3日で走破していた幕府公用の継飛脚とは?

では一方、民間が設けた「町飛脚(まちびきゃく)」はどうだったのでしょうか?今回は庶民のための町飛脚についてご紹介します。

町飛脚の種類

町飛脚は主に江戸・京都・大坂三都で発達しました。様々な種類がある中、江戸では「定飛脚」という江戸~大坂間を定期的に往復する町飛脚が発達していました。

定飛脚の中でも、速度によって種類が分かれていました。「幸便(こうびん)」、「並便(なみびん)」、「仕立便(したてびん)」、「催合便(もやいびん)」の4種類です。

1番安価なのが「並便」で、一応「十日限(とおかかぎり)」つまり「10日で届けます」とは謳っているのですが、実際には空きがあれば便に乗せるという感覚で、現実20~30日かかるのは当たり前でした。そんな状態ですから、たまには書状や荷物が無くなってしまうこともあったとか。

ちなみに安価とはいえ書状1封で銀3分。これは金1両=10万円とすると、500円に相当します。500円払って1ヶ月もかかるしもしかしたら無くなっちゃう可能性もあるなんて、ものすごく高いように感じます・・・。

また、幸便は月に9回出発日が決まっており、その中で1番早い「六日限(むいかかぎり)」だと書状1封につき銀2匁。同じく金1両=10万円だとした場合、銀2匁は約3千3百円ほど。

幕末には速達も登場!

嘉永6年(1853)には「仕立便」という受け取ってすぐに出発する極めて高額な専用便が登場します。今で言うチャーター便のようなもので、100目(375g)までを封じて送ることができました。

その中でも「正三日限」というのが3日目にはかならず届くという便だったのですが、なんと料金が銀700匁。金1両=10万円で考えると116万円以上です!!

こんな便、誰が利用したんだ・・・とも思いますが、時勢は幕末の動乱の中ですから、需要があったのでしょう。

参考文献

- 八幡和郎「本当は恐ろしい江戸時代」ソフトバンク新書

- 江戸文化歴史検定協会「江戸諸国萬案内」株式会社小学館

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)