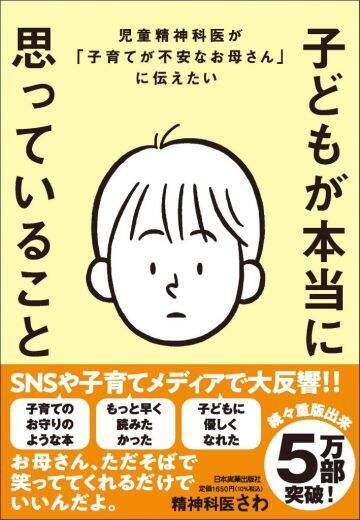

そこで、『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社刊)の著者であり、発達ユニークな子どもたちを支える児童精神科医のさわ先生に、母親自身が社会とつながりながら、無理なく子育てをするためのヒントをお聞きしました。「発達ユニーク」とは、それぞれの子どもが持つ発達の特性をありのままに表現したさわ先生による言葉です。母親自身が、無理なく子育てをするためには、どのような視点が必要なのでしょうか。

「うちの子、育てにくいかも」と悩む親たち

――診断の有無にかかわらず、子どもの発達の特性で育てにくさを感じる親御さんも多いと思います。さわ先生:発達ユニークな子の場合、不登校になりやすい傾向があります。子どもが学校に行かなくなると、母親と子どもだけで自宅に閉じこもり、孤立してしまうケースも少なくありません。現代社会でも、子どもの面倒を見るのはまだまだ母親が中心になることが多いですよね。その結果、子どもに合わせて仕事を辞めざるを得ないこともあると思います。

でも、私は母親だからといって、人生のすべてを母親としてだけ生きる必要はないと思うんです。母親じゃない時間、一人の人間としての時間も同じくらい大切にしてほしいです。

さわ先生:特に上の世代では、「母親なのだから、がんばるべき」と自己犠牲的に考える方も多いです。でも、本当にそうなのでしょうか。

それぞれの家庭や仕事の事情もありますし、仕事を辞めざるを得ない状況も当然あるでしょう。ただ、どんな形であっても、お母さんたちには社会とつながっていてほしいと思います。社会とつながりながら、もっと人に頼ることが大切です。「もう限界です」と言える社会にしたい。「助けて」とちゃんとSOSが出せる社会です。

自分も助けてもらう側であり、助ける側でもあります。子育てをしていて辛いときや困ったときは何らかのSOSを出して、頼れるものには頼ってほしい。母親だからとか、一人で頑張らなきゃと思わなくていいのです。

先生自身、泣きながら療育センターに電話したことも

――さわ先生もSOSを出した経験はありますか?さわ先生:あります、あります。娘が学校に行かなくなったとき、当時はもうダメだと絶望的な気持ちになって、泣きながら療育センターに電話したのを覚えています。当時は大人しか診察しない精神病院に勤務していたので、小児科を紹介してもらい、そこで娘が神経発達症(「発達障害」の正式な医学用語)だという診断を受けました。

その小児科で、当時70代の女医さんが「この子はこの子のペースで、学校に馴染んでいけばいいわよ」って言ってくれたんですよね。それで気持ちがすごくラクになりました。

さわ先生:児童精神科を開業してからは、自分のクリニックに心理士さんがいるので、心理士さんに相談することもあります。「今うちの子、こういう状況で」と話すと、心理士さんから「だったら教育支援センターという公的なフリースクールみたいなところもありますよ」とアドバイスをいただけることもありました。

――母親が少しでも社会とつながっているのは、子どもにとってもいいことですね。

さわ先生:児童相談所などに相談することもできます。児童相談所は虐待だけでなく、子どもの発達に関する相談も受け付けています。他にも、保健所や療育センター、法的な相談ができる機関もあります。地域ごとに異なるので、まずは相談してみてください。

発達についての相談は「メモを用意」

――子どもの発達について相談をするときに、療育センターや保育園・小学校の先生に嫌なことを言われたという話もあります。さわ先生:専門家に相談したとき、こちらが求めていないアドバイスをされてモヤモヤしたという話はよく聞きます。相談する前にまず目的を伝えることが大切です。

相談当日には子どもの様子や困っていることをすぐに伝えられるよう、日頃からメモをしておいて相談すれば、専門家との話もスムーズに進むと思います。

さわ先生:そうですね。学校の先生に言われたことや出来事は箇条書きにしておくとわかりやすいですし、相手にも伝わりやすいです。どんなことに困っているのか、何があったのか、事実をベースにメモしておくと安心ですよ。

あとは1回の相談で解決しようと思わないことも大事ですね。

親と先生は“子育てチーム”

――保育園や学校で先生と話し合いがうまくいかないケースもあると聞きます。さわ先生:担任の先生もいろいろな方がいるので一概には言えませんが、児童精神科の立場からすると、保育園や学校の先生はその年代の子どもたちを間近で見る機会が圧倒的に多いです。病院では診察時間に限りがありますが、先生たちは日常をよく知っています。ですから、「この子は発達に違和感があるかもしれない」と感じる先生の視点は、私たち専門家も信頼している方が多いように感じます。もちろん、その言葉を鵜呑みにせずにしっかりと診療します。

――親にとってはセンシティブな内容なので、先生の言い方によってはトラブルになりやすいですよね。

さわ先生:そうですね。どう伝えるか、言い方や信頼関係の築き方には十分な配慮が必要です。ただ、私が多くの家庭をサポートしてきて思うのは、親と先生が対立することは、子どもにとってマイナスな影響を与えることがあるということです。

親も学校の先生も、子どもを育てるチームの一員です。困っていたり、集団生活になじめない子どもがいた場合、チームのメンバーで「どうしたらこの子が生活しやすくなるか」「周りの子どもたちも穏やかに楽しく過ごせるか」を一緒に考えることが大事です。環境を整えるのは学校の先生、アドバイスをするのは専門家の役割です。ですから、「先生VS保護者」の構図になるのは、結果的に子どものためにならないと私は考えています。

子どもの成長にとって大きなプラスに

――みんなでチームになれば心強いですしね。さわ先生:「先生の言っていることは違う」「うちの子はこうだ」と対立してしまうことにメリットはあまりないと思います。私も親になって実感したのは、担任の先生と信頼関係を築くことが、子どもの成長にとって大きなプラスになるということです。先生を悪く言うことにはあまり意味がないと感じます。

もちろん、全面的に信じろという話ではありません。学校と家庭とでキャラクターが変わる子もたくさんいますので、あくまで意見の違いとしてお互い尊重しあう視点が大切だと考えます。

互いのユニークさを尊重できる社会に

――最後に、どんな方にこの本を読んでもらいたいですか?さわ先生:私には発達ユニークな2人の娘たちがいるのですが、娘も含め、どんな発達ユニークさを持つ子どもも大人も、安心して暮らせる社会になってほしいという願いがあります。自分がいなくなったあとも、みんなが住みやすい世の中であってほしいと思っています。

――お互い理解しあえば、優しい社会になりそうですよね。

さわ先生:そうですね。発達障害の診断を受ける子どもも増えていますが、診断の有無に関係なく、すべての人に読んでもらいたいです。特に今回は子どもに焦点を当てて書いたので、学校の先生や保育園・幼稚園の先生など、子どもに関わるお仕事をされている方にもぜひ読んでほしいです。また、「うちの子はグレーゾーンかも」「神経発達症かも」と不安に思っている親御さんにも、手に取ってほしいです。

========

さわ先生の著書には、診断の有無にかかわらず、発達ユニークな子どもたちが安心して暮らせる社会への願いが込められています。子どもが困っていることを、子どもの視点で理解するためには、知識も必要です。

【精神科医さわ】

塩釜口こころクリニック(名古屋市)院長。児童精神科医。精神保健指定医、精神科専門医、公認心理師。発達ユニークな娘2人をシングルで育てる母でもあり、長女の不登校と発達障害の診断をきっかけに、「同じような悩みをもつ親子の支えになりたい」と2021年に開業。これまで延べ5万人以上の診療に携わる。著書にベストセラー『子どもが本当に思っていること』『「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社)、監修に『こどもアウトプット図鑑』(サンクチュアリ出版)がある。

<取材・文/大夏えい>

【大夏えい】

ライター、編集者。大手教育会社に入社後、子ども向け教材・雑誌の編集に携わる。独立後は子ども向け雑誌から大人向けコンテンツまで、幅広く制作。

![美酵 ビファ クレンズドリング 栄養機能⾷品 30包約30日分 [ 発酵 と マグネシウム の力で 美容と健康をサポートし 満腹感 のある 置き換えダイエット ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FnYyHl-kL._SL500_.jpg)

![明治薬品 シボラナイト2 150粒(30日分) [シリアルナンバー付] [ ダイエットサプリ ブラックジンジャー ポリメトキシフラボン 腹部の脂肪を減らす ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41U8wqxGJVL._SL500_.jpg)

![hiritu(ヒリツ) バランスリペアシャンプー&ヘアトリートメント オーロラ [シリーズ最高峰のツヤ] きらめき髪 ツヤ髪 浮き毛パヤ毛抑制 ダメージ毛を集中補修 PPT系洗浄成分 アミノ酸系洗浄成分 毛髪補修成分 カシス&パチュリの香り 香水シャンプー](https://m.media-amazon.com/images/I/41FoHN-YVXL._SL500_.jpg)