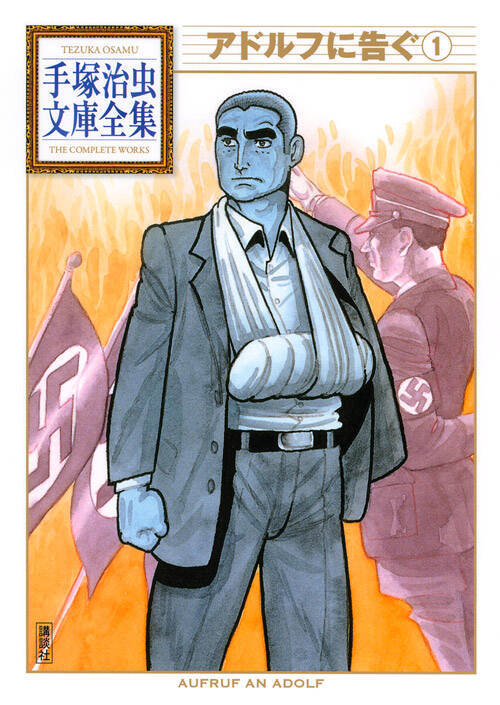

『アドルフに告ぐ(1)』(著:手塚治虫)@9784063737707@

アドルフ・ヒットラーはたいへん優秀な政治家であった。

第一次大戦の敗戦と世界恐慌が重なって、当時のドイツは最悪だったと言っていい。

彼は景気浮揚策として、アウトバーン(高速道路)の建設を進め、積極的な公共投資をおこなった。これははじめから失業者対策を狙っておこなわれたから、あえて機械化比率を抑制し、雇用を促進する形で進められている。

公共事業をやれば景気は上昇する──これは、日本の高度経済成長を支えた論理とまったく同じだが、裏付けがまったく違う。日本の場合はケインズ経済学あって公共投資が行われているのに対し、ヒットラーにはそんなものなかったのだ。したがって、彼はカンと経験則だけでこれをおこなったのである。大したもんだというほかはない。

もうひとつ、ヒットラーの政策で影響が大きかったのは、アーリア人(ゲルマン民族)の優位を訴えたことだった。アーリア人はたいへん優れた人種(支配人種)である。すべての有色人種に勝っている。ドイツとはそんな優れた人種によって建国された国なのだ。

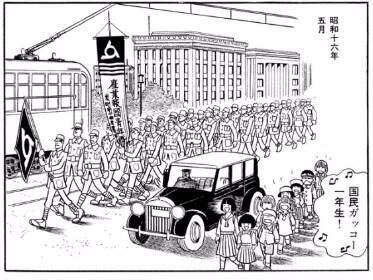

血統や血筋を持ち上げて、わが民族は優れていると語ることは、多かれ少なかれどの民族もやっている。もちろん日本もやっている。お家芸と言っていいほどだ。大和魂、日本男児、大和撫子、枚挙に暇がない。戦前~戦時中ならなおさらだ。

この理屈をより強力なものにするためには、比較対象を設定すればよい。ヒットラーはこれをユダヤ人とした。アーリア人の純血を汚すユダヤ人は排除してしかるべきだ。こうして、悪名高きユダヤ人大虐殺は実行された。

自分を他人より優れたものと見なしたい。他者を自分より劣ったものと考えたい。そんな気持ちは、誰にだってある。私にもあるし、あなたにもある。ヒットラーはそこをくすぐったのだ。人種を優劣の理由とすれば、多くのものを包含することができる。なんにもない人も勇気づけられるのだ。おそらくはヒットラーも不遇時代に、この考え方で救われた経験があったのだろう。

アインシュタインもボブ・ディランもユダヤ人だから、ヒットラーの考えは誤りだったということができる。だが、これは「ユダヤ人は劣っていない」ことを証明してはいても、「優れた民族と劣った民族がある」ことが間違いだとは言っていない。ひょっとすると現代科学にはこれを証明できてしまうのかもしれないが、主張することはタブーになっている。第二のホロコーストを生みだす論理だからだ。

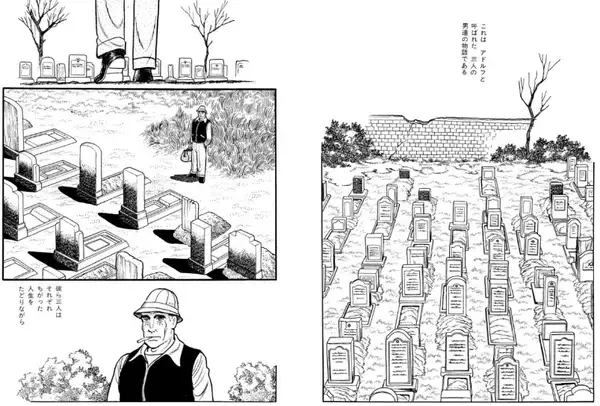

本作『アドルフに告ぐ』はヒットラーとナチス・ドイツの時代を描いた歴史大河作品である。ヒットラーをふくむ3人のアドルフがたどる数奇な運命を描いている。ことに、ふたりのアドルフ──アドルフ・カウフマンとアドルフ・カミルはそれぞれドイツ人とユダヤ人であり、子供時代を親友として過ごしながら、ナチス・ドイツの国家戦略によって引き裂かれ、反目したまま生涯を終えざるを得なかった。

本作の掲載誌は「週刊文春」。大人向け有名週刊誌への連載は、作者にとっても新しいチャレンジだった。マンガを読む習慣のない大人の読者に、何を訴えるか。何を知らせるか。それを考える瞬間がきっとあったにちがいない。これは、そのうえで出てきたテーマなのである。

ナチスと日本の特高警察がおこなった残虐は、しつこいほどに描写されている。臨終が近いアドルフ・カウフマンの述懐「子どもに殺しを教えることだけはごめんだ/世界の子どもが正義だといって殺しを教えられていたら、いつか世界中の人間は破滅するだろうな」は本作の大きなテーマとなっている。

失業者に職を与えることは正しい。

民族の問題は、移民の問題をふくめヨーロッパでは毎日のように論じられている。ここ日本でも、単純に先延ばしにしているだけで、いつかは向き合わざるを得ないテーマだと誰もが知っている。本作がアクチュアリティを失うことは、たぶんないだろう。

言うまでもなくそれは不幸である。作者もそう考えるにちがいない。

この作品を手塚治虫の最高傑作と語る者も多い。(ここではマンガの表記にしたがい「ヒトラー」ではなく「ヒットラー」とした)

◎レビュアー

□草野真一

早稲田大学卒。書籍編集者として100冊以上の本を企画・編集(うち半分を執筆)。日本に本格的なIT教育を普及させるため、国内ではじめての小中学生向けプログラミング学習機関「TENTO」を設立。TENTO名義で『12歳からはじめるHTML5とCSS3』(ラトルズ)を、個人名義で講談社ブルーバックス『メールはなぜ届くのか』『SNSって面白いの?』を出版。

◎今回ご紹介した本

□アドルフに告ぐ(1)

神戸に住むドイツ領事の息子のアドルフは、パン屋の息子でユダヤ人のアドルフを通じて、アドルフ・ヒットラーの秘密を知る。その秘密とは……!? 第2次世界大戦を背景に、3人のアドルフの運命を描く著者の代表作。

- 著:手塚治虫

- ISBN:9784063737707

- 製品ページ:http://bookclub.kodansha.co.jp/product?isbn=9784063737707

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)