上場会社のサステナビリティに関する取組みを後押しする――。日本取引所グループ(以下、JPX)では、こうした活動を積極的に行っている。

市場メカニズムを突破口に、サステナビリティを推進

JPXでは、さまざまな側面からサステナビリティの推進を支援してきた。これらの活動は「JPXの企業理念と関係しています」と、2人は明朗に答える。

同社の企業理念には「市場の持続的な発展を図り、豊かな社会の実現に貢献します」という一節がある。その達成のためには、環境や社会に関するさまざまな課題に目を向け、「JPXの事業を通じてサステナビリティに取り組むことが重要だと考えています」と、鳥居さんは伝える。

では、JPXがどのような形でサステナビリティに貢献できるのか。前提として、JPXは、信頼性や透明性が高い市場と、それに付随した魅力的なサービスを提供するビジネスモデルを構築してきた。その市場メカニズムを生かし、「取引所ならではの取組みをサステナビリティの分野で進めることが大切です」(鳥居さん)。

JPXの中期経営計画2024でも、注力すべき「3つのFocus」の1つに「社会と経済をつなぐサステナビリティの推進」を掲げ、さまざまな取り組みを行ってきた。

鳥居さんとヒルさんが所属するサステナビリティ推進部は、その名の通り、関係部署と連携しながら全社横断的にサステナビリティに関する取組みを進める組織だ。代表的な活動として、3つのものが挙げられるという。

1つ目は、まさしく“取引所ならではの取り組み”として、上場会社のサステナビリティ取組みを後押しする仕組みや、投資家等の市場利用者に対するサービスの企画・立案を行うこと。2つ目に、サステナビリティは一社で対応できない課題が多く、企業や関連団体との連携が求められるが、「私たちは、そういった連携の窓口になる役割も担っています」と鳥居さん。

3つ目は、JPX自体のサステナビリティ推進や、それに関する情報の開示・発信を行う役目だ。たとえば今、さまざまな会社で温室効果ガスの排出を全体でゼロ(ネットゼロ)にする「カーボン・ニュートラル」の取り組みが進んでいる。「JPXでも目標を設定し、排出量削減の施策を続けてきました」とヒルさん。「計画どおり、2024年度にカーボン・ニュートラルを達成しました」と話す。

情報開示に悩む企業、その課題に向き合ったツール

サステナビリティの重要性は、市場でも高まっている。その一例として、上場会社の実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する原則をとりまとめた「コーポレートガバナンス・コード」では、企業がサステナビリティ課題に積極的に取り組むこと、そしてその情報を開示することが推奨されている。さらに、企業が自社の情報を開示する有価証券報告書においても、2023年3月期から「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設され、関連情報を報告することが求められている。

こうした中で、サステナビリティに関する情報開示を行う動きは強まってきた。

「サステナビリティの情報開示について『どこから手をつければよいのかわからない』と悩む企業が多く見られます。有価証券報告書についても、皆さん初めてのことですから、どのような情報をどのくらい書けばよいのか模索している企業は少なくありません」(鳥居さん)

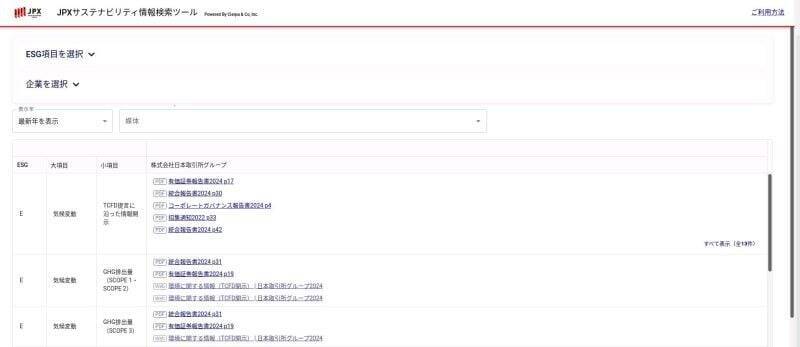

こうした課題に対し、JPXとして支援できることはないか。先述した「取引所ならではの取り組み」として、上場会社のサステナビリティ推進をサポートする方法はないのか。そのような問いから生まれたのが、「JPXサステナビリティ情報検索ツール」だ。

JPXとJPX総研が提供するツールで、「上場会社がサステナビリティに関する情報開示を行う際に、必要な情報収集を効率化するために使っていただきたいものです」と鳥居さん。開示の一歩目を踏み出しやすくするツールといえる。

具体的なツールの中身について、ヒルさんが説明する。

「上場会社がサステナビリティ情報を開示する時、他社でどのような取組みを行い、どう開示しているかを参考にすることがあると思います。とはいえ、各社のサイトに行き、該当の情報を探すのは手間がかかりますよね。このツールを使えば、主要なESG(環境・社会・ガバナンス)の項目について、プライム市場に上場している会社の公開情報のリンクを一覧で見ることができます」(ヒルさん)

同ツールを開き、「GHG(温室効果ガス)削減取り組み」や「労働安全衛生に関する方針」などの調べたいESG項目と、見たい企業(プライム市場上場会社)を選択すると、該当情報のリンクが表示される。ESG項目は38項目用意されているとのこと。

上記の検索条件を入力すると、AIが膨大な企業の公開情報の中から該当情報を探してESG項目毎に分類したものを表示する仕組みだ。このツールは、企業の“非財務情報”の可視化支援サービスや、AI分析に強みを持つスタートアップ、シェルパ・アンド・カンパニーの技術を活用。そこに、JPXが持ち合わせている「上場会社がどのような情報を求めているか」「どういった操作画面なら使いやすいか」といった知見を重ね合わせた。

「私たちJPXも上場会社の1つであり、サステナビリティの情報開示を進める企業です。このツールを使うユーザーの立場でもあるので、その目線を活かして仕様などを決めていきました」(ヒルさん)

情報開示の参考にするだけでなく、上場会社が自社のESGアクションを検討する際に、他社の取り組みをリサーチするツールとしても活用してほしいとのこと。「たとえばESGの評価が高い上場会社について、その理由を知るためにこのツールでリサーチすることもできます」とヒルさん。サステナビリティに関する情報収集はなるべく効率化し、「具体的な取り組みの検討などに時間を使っていただけたらうれしいです」と、鳥居さんは口にする。

利用は上場会社に限られるが、こうしたツールにより、市場を通じたサステナビリティの推進に寄与したいと考えている。

盛り上がる「ESG投資」の潮流が、このサイトに

このほかにも、JPXでは上場会社のサステナビリティ開示を支援する取り組みを行っている。その1つが「JPX ESG Knowledge Hub」だ。

2020年からJPXのサイト上で展開しており、個人・法人の誰もが無料で閲覧できる。

掲載されている情報の例として、「国内外の動向」というタブをクリックすると、ESGに関連した国内外の動きや規制などの情報が表示される。「欧米で作られたルールが日本に持ち込まれることもあり、それらの最新動向を知るためにも有用です」と鳥居さん。また、グローバルに事業を展開している企業にとっては、海外の規制も自社のビジネスに直結するため、これらの情報は重要度が高いだろう。

そのほか、この活動を応援する「ESG Knowledge Hubサポーター」として、金融庁や経済産業省などの官公庁、あるいは経団連や民間企業が名を連ねている。これらのサポーターとともに作成したコンテンツや情報も多数掲載されている。

たとえば、近年は企業のサステナビリティ活動に着目して投資する「ESG投資」が増えているが、実際に投資家はどの点に着目してESG投資を行うのか、運用会社によるセミナーなども視聴できるという。

こうした情報の中には、「個人投資家の方が資産運用に活用できるものもあります」とヒルさん。先述したESG投資のセミナーは、近年の投資トレンドを知る上でも有益であり、また、機関投資家の動きを知ることもできる。そのほか、ESGのルールに大きな変更があれば、各社の事業に影響を及ぼすかもしれない。それらの潮流をこのサイトでつかめる可能性もある。「たくさんのセミナーや記事コンテンツがありますので、ぜひ見ていただければと思います」(ヒルさん)。

市場メカニズムを生かして、企業のサステナビリティ推進をサポートする。そうして、「市場の持続的な発展を図り、豊かな社会の実現に貢献する」というJPXの企業理念を実現していく――。金融のハブだけでなく、持続可能な社会に向けた企業活動をつなぐハブとして、JPXのサステナビリティに対する活動はこれからも続いていく。

(取材・文/有井太郎 撮影/森カズシゲ)

※記事の内容は2025年7月現在の情報です

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)