2022年9月末、NASA(アメリカ航空宇宙局)が「アポロ計画」以来となる宇宙飛行士による月面着陸探査計画(通称「アルテミス計画」)における大型ロケットの打ち上げの延期を発表しました。ハリケーンの接近や機材トラブル、あらゆる要因が影響するロケットの打ち上げ。

『図解でわかる 14歳からの宇宙活動計画』(インフォビジュアル研究所・著)では、宇宙の秘密や宇宙開発の今、そして未来のプロジェクトまでをカラー図版満載で紹介!

ここでは、その一部を特別に公開します。

今回は、ロケットが飛び立つ仕組みについて学びましょう。

ロケットの推進力と重量

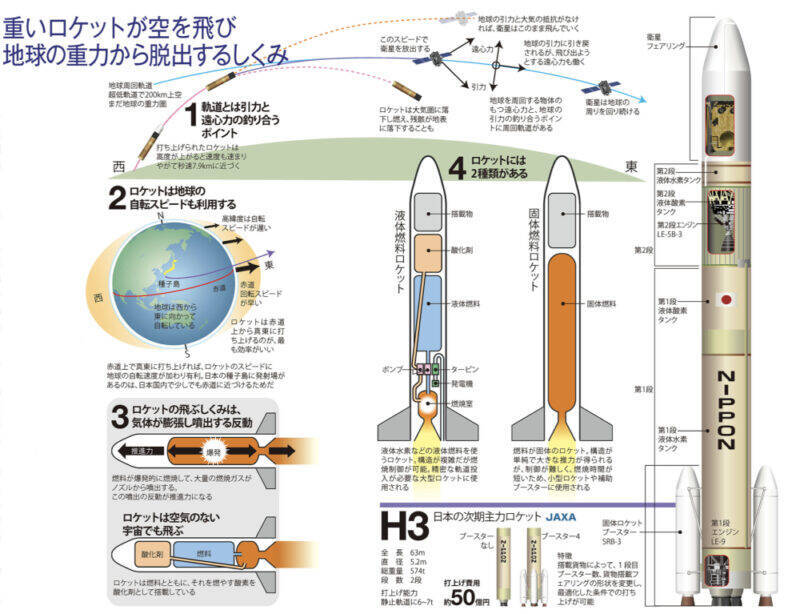

ゴム風船を膨らませて手を放すと、風船は勢いよく飛んでいきます。吹き出した空気の反動で、反対方向に推進力が生まれるからです。ロケットが飛ぶのも、これと同じしくみです。ロケットは、風船と違って重いので、燃料を燃やして爆発させることで、強い推進力を得ています。

地球の重力圏を脱出して上昇するほどの強い推進力を得るには、それに比例した量の燃料が必要です。すると今度は、燃料の重さの分、ロケットの速度が遅くなってしまいます。そのためロケット開発においては、推進力と重量が最適なバランスを保つ規模と形態が、常に追求されてきました。

前回「『宇宙はどこから始まるの?』空と宇宙の境界線は上空100㎞⁉」で図示したように、地球を周回する軌道は複数あり、どの軌道を目指すかによって、ロケットの種類も異なります。上空500㎞の低軌道に数㎏の小型衛星を打ち上げるには、固体燃料を積んだ全長20m程度の小型ロケットが活躍します。一方、日本のJAXAが開発した次期主力ロケットH3は、3万6,000㎞の静止軌道に6トン以上の搭載物を打ち上げる能力をもちますが、全長63mにもなる巨大なものです。

ロケットは、発射地も選びます。地球の自転速度を利用して発射速度を速めるには、可能な限り赤道に近く、真東に向けて発射できる場所が望まれます。発射されたロケットから人工衛星が放出され、衛星の遠心力と地球の引力が釣り合うポイントに到達すれば、そこが地球を周回する軌道です。

* * *

本書では、現在分かっている宇宙についての情報や、宇宙開発の歴史や発展、予想も含めた今後の展開についてわかりやすく解説しています。『図解でわかる 14歳からの宇宙活動計画』(インフォビジュアル研究所)は全国書店・通販サイトや電子書店で発売中です。図版が多くわかりやすいと好評の書籍シリーズ「図解でわかる~」は、ごみ問題、水資源、気候変動などの環境課題、地政学、資本主義、民主主義、食料問題、LGBTQ+などなど、今だから学び直しておきたいワンテーマを1冊に凝縮して3~4カ月毎に刊行されています。

Credit: インフォビジュアル研究所

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)