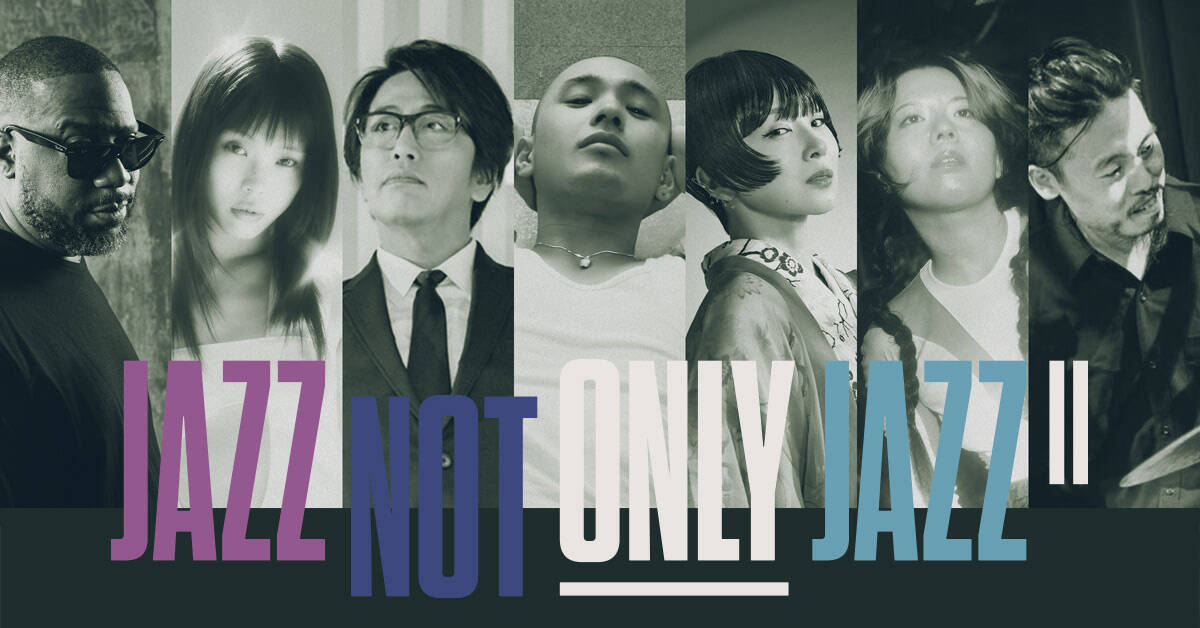

このイベントでは、石若駿とジャズ界のビッグネームとの共演も大きな目玉となっている。前回は上原ひろみとの初ライブ演奏が実現し、壮絶なセッションは日本のジャズ史に刻まれるべき一幕となった。そして今回は、アメリカからロバート・グラスパーが登場。ジャズとヒップホップ/R&Bを融合させ、21世紀のブラックミュージックを提示したグラスパーは、石若駿にとっても憧れの存在だ。学生時代からグラスパーのアルバムを愛聴してきたことを彼はよく語ってきた。

近年、グラスパーはジャンルを超えて活動するだけでなく、今年開業したブルーノートLAのオープニング公演をキュレーションしたり、音楽フェス「The Black Radio Experience」を手掛けるなど、その活動領域を大きく広げている。石若もまた「JAZZ NOT ONLY JAZZ」の顔を務めているように、日本のシーンを牽引する存在だ。

Rolling Stone Japanでは昨年の上原×石若対談に引き続き、イベント当日の本番直前、日米それぞれのシーンでジャズの新時代を切り拓いてきた二人に話を伺った。ちなみに、僕(柳樂光隆)はこれまで何度もグラスパーを取材してきたが、この日の彼はいつになくご機嫌で饒舌だった。後進へのアドバイス、あるいは背中を押すような思いがあったのかもしれない。

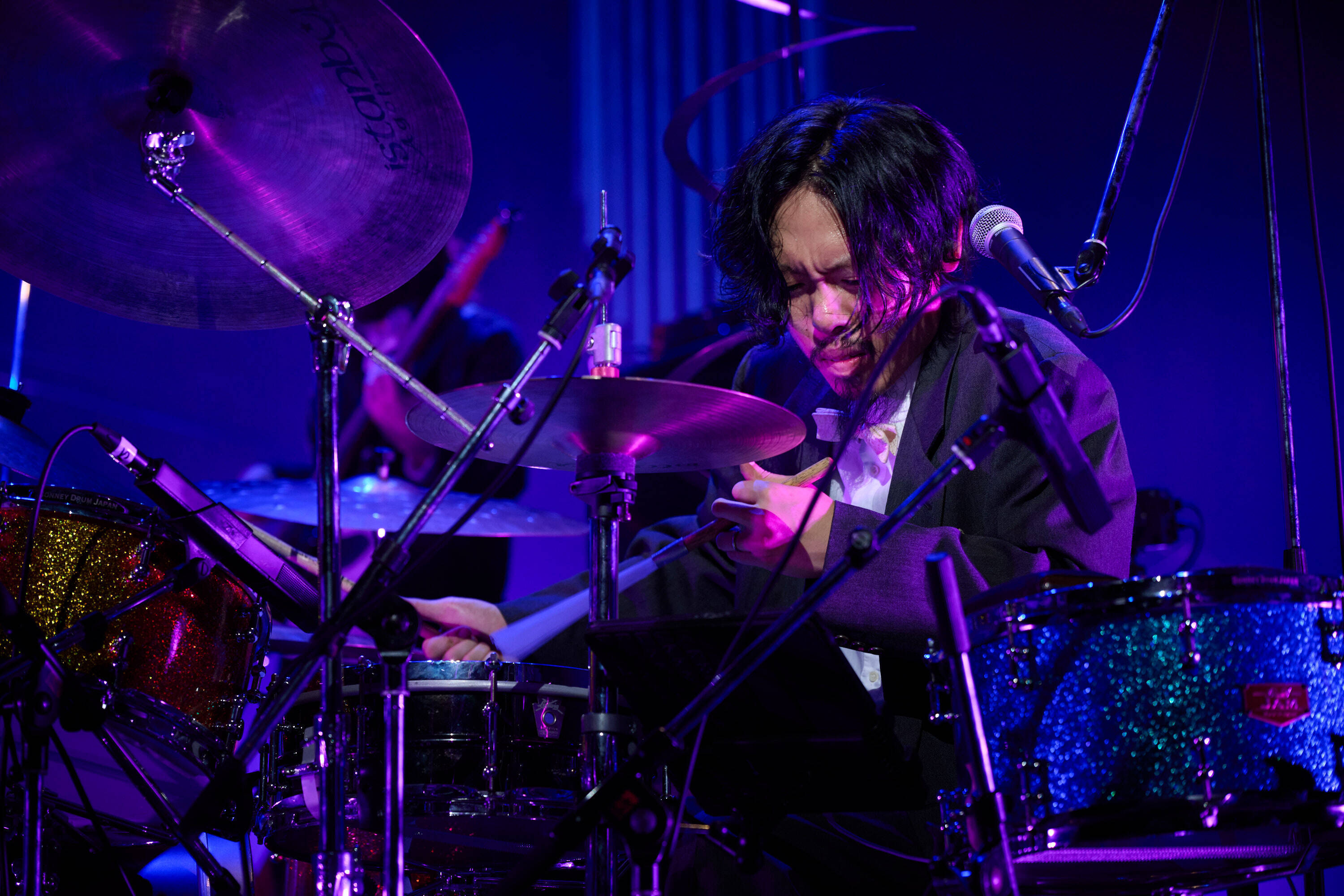

対談の前に共演のリハーサルも見学させてもらったが、石若が演奏を始めた瞬間、グラスパーとバンドメンバーの表情が一変したのが印象深い。スタジオの緊張がほどけ、石若が彼らの信頼を勝ち取ったように僕の目には映った。昨年、サマーソニックの深夜に星野源とグラスパーが共演した際、石若もAnswer to Rememberとして出演しその場に居合わせたわけだが、いわゆるジャズセッションでの共演は今回が初。5000人もの観客が息をのむように見守り、大きな拍手を送った両者のステージは、歴史的にも大きな意義があったように思う。

「JAZZ NOT ONLY JAZZ II」で実現したグラスパーと石若駿の共演(Photo by Yoshiharu Ota)

「両方」から信頼を勝ち取るのが大切

―グラスパーたちとのリハーサルはどうでした?

石若:「本物だ!」って感じですよね。自由になれる場所っていうか、(一緒に演奏していると)アイデアがどんどん出てくるんです。その空間にいるだけで、何も考えずに漂っているだけで気持ちよかったです。

―グラスパーがかなり目で合図を送っていたと思いますけど、あれはどういうことだったんですか?

石若:「次は君の時間だ! もっと行け!」みたいな指示だったと思います。

「JAZZ NOT ONLY JAZZ II」では、グラスパーバンド[バーニス・トラヴィスⅡ(Ba)、ジャスティン・タイソン(Dr)、ジャヒ・サンダンス(DJ)]による「Find You」、グラスパーバンドと石若のツインドラム編成で「Rise and Shine」、グラスパーと石若、マーティ・ホロベック(Ba)のトリオ編成で「Jellys Da Beener」が披露された(Photo by Yoshiharu Ota)

(※ここでグラスパーが登場)

グラスパー:ヘーイ駿、調子はどうだ?

石若:最高だよ!

―まず、グラスパーさんに「JAZZ NOT ONLY JAZZ II」の趣旨を説明させてください。日本の一流ポップ・アーティストがジャズ・ミュージシャンをバックに演奏するという趣旨のイベントです。なぜビッグネームを集められたかというと石若駿さんの存在があるから。彼は日本のジャズ界におけるリーダーです。

グラスパー:ふむ。

―あなたはアメリカのジャズ・シーンのリーダーですよね。ハービー・ハンコックやドン・ウォズもそう言ってましたし、あなた自身もそう自覚していると思います。その役割を意識するようになってから、どのようなマインドセットで活動するようになりましたか?

グラスパー:そりゃもう、今言った人たちに認めてもらえるなんて、大きなお墨付きをもらったみたいなもんだからね。それこそハービーやドンみたいな人たちから「コイツ、今こんなことやってるぜ」って触れてもらうたびに、でっかい花マルをもらったみたいな、「俺ってイイ線いってるんだな」っていう確信にも繋がった。何よりも励みになるし、この先も前進を続けようっていう気持ちになれる。心からリスペクトしている大先輩が自分のやってることを認めてくれるっていうのは、この上ない光栄に決まってるよ。

―あなたが所属しているコミュニティの人たち、特に若手も「ロバートがリーダーだ」って認識していると思います。あなたは彼らのために、その立場にふさわしい行動をしようと心がけているように見えますけど、どうですか?

グラスパー:まさに君の言うとおりだ。しかも、そういう意識でやってるのは何も俺一人じゃないはず。そりゃ、そうだよ。これに関しては天から授かったギフトであり、役割なんだ。

そのためにはまず、ジャズ界で信頼を勝ち取ることが重要だった。だから、最初の何枚かはデビュー作の『Mood』(2004年)にしろ、『Canvas』(2005年)にしろ『In My Element』(2007年)にしろ『Double Booked』(2009年)にしろ、全編ジャズだった。その地盤を固めたうえで、ようやくヒップホップや『Black Radio』(2012年)というふうに毛色の違うものに手をつけていった。両方の世界から認めてもらうためにね。そういう流れを作ってきたからこそ、俺はいまや新しい扉をバンバン開いていける状態にある。両方から信用されてないと扉を開くことができない。

その話でいうと、『Black Radio』の構想やアイデアは何年も前から存在していた。自分の頭の中にずっと前からあったものだ。ただ、「今はまだやらない」「まだ早すぎる」と、機が熟すのをじっくり待っていた。まずは最初に「やるべきことをやってから」ってことで、最初はジャズに次ぐジャズって感じで、ひたすらジャズのアルバムを打ち出してきたんだ。

「JAZZ NOT ONLY JAZZ II」で演奏された「Rise and Shine」「Jellys Da Beener」(共に『Canvas』収録)

―石若さんはどんなことを考えて活動してきましたか?

石若:ジャズのバックグラウンドを持っていて、日本のジャズシーンにすごくお世話になって活動してきたサイドマンとしての意見になるんですけど。僕はポップスに関わる時に、ジャズから学んできたことやジャズの自由さみたいなものをポップスに持ち込んだ時の化学反応が楽しいんです。自分のやるべきことはそういうことかなって思ってます。

―グラスパーさんも同じような取り組みを、ヒップホップやR&Bの世界でずっと実践してきたわけですよね。そのためにどういうチャレンジをしてきたのでしょうか?

グラスパー:そこで想定される困難さの大半を自分は回避してきたんじゃないかな。というのも、最初はジャズ界で信頼を得ることに徹してたからね。

石若:なるほど。

グラスパー:誰からも何も文句を言われないんだったら、わざわざ自分がそれを提示することに何の意味があるんだ?って話でね。何も新しいものを生み出してない証明みたいなものだから。

石若:(笑)。

グラスパー:「何てことしてくれるんだ⁉」って反発が多ければ多いほど、何かしら違う、過去に前例のない、普通じゃないことをしてる証だから。普通に誰からも認められることをして周りから「ワー、パチパチパチ」ってな感じで承認されたところで、何が面白いんだ?って話だよ。みんながみんな扉を開く役割を持って生まれてきたわけじゃない。同じ場所に留まっている役回りを与えられた者もいる。ただ、駿もそうだけど、俺たちみたいな人間は扉を開いて、先頭に立って、その先の世界に人々を導いていく役目を担ってるんだよ。

石若:そうですね。

グラスパー:ハービーが自分たちのために扉を開いてくれたように、ハービーの前にマイルスが扉を開いてくれたように。それは自分たちみたいな人間に与えられた天命でありギフトだ。リーダーが務める役割なんだ。先陣を切って矢面に立って厳しい批評の目にさらされる役回りだね。「これはジャズじゃない」だの「邪道」だの「こんなん許されるはずがない」だの、あれこれイチャモンつけられるのを受けて立つ使命なわけだよ。ただ、ジャズ警察がどんな言いがかりをつけてきたところで、自分には『Mood』『Canvas』『In My Element』『Double Booked』っていう印籠があるわけだからね、「何か文句でも?」って言える。秒で黙らせることができる(笑)。「ゴチャゴチャうるせえ、これでもくらえ」ってな感じだね(笑)。

石若:あなたの音楽を聞いたら批判のしようがないですもんね。

グラスパー:マジでそう。記録として残ってるわけだから。(アルバムは)形として証拠になるんだ。

自分が生きている「今」を生きろ

―先頭に立って新しいことに挑むのは勇気が要りますよね。そこにはどんな信念があるのでしょう?

グラスパー:俺たちはさらに前進し続けて、形を変え続けて、絶えず変化していかなくちゃいけない……それこそがジャズの歴史だから。そこにジャズの真髄があるんだ。同じ場所にずっと留まっているんじゃなくてね。ジャズは1920年代、30年代、40年代、50年代、60年代、70年代、80年代、そして今もずっと変化し続けている。だから「そんなのダメに決まってるだろ」と言われたら、俺はむしろやるんだよ。それこそがジャズの真にあるべき姿だから。変化し続けること、そして常に移り変わり続ける時代の変化を捉えて、今の時代を映し出す鏡になること。それこそがジャズだ。決して過去の時代を映し出すための鏡じゃない。

チャーリー・パーカーは過去の時代を演奏したりしなかった。彼が生きていたその時代を反映しながら演奏していた。ジョン・コルトレーンはジョン・コルトレーンの時代を演奏した。デューク・エリントンも、セロニアス・モンクもそう。そしてロバート・グラスパーはグラスパーの時代を演奏しているんだ。それこそがジャズの歴史だ。既成事実をなぞるための音楽じゃない。そもそも、その時代ごとの「今」がなかったら歴史は存在しない。今は過去となり歴史となる。歴史に残るかどうかを考えるよりも先に、まずは今を生きろってことかな!

Photo by Yoshiharu Ota

石若:僕もリーダーとして、もしくはサイドマンとして、相当な数のプロジェクトに関わってきました。ジャズのトリオもあれば、ギターのトリオもやるし、シンガーと組んだり、大編成のアンサンブルもやったり……今は色々探ってる最中なんです。どこにフォーカスしていくべきなんだろうってことをいつも考えてます。

グラスパー:なるほどね。今まさに日本では「石若駿の時代」が到来してるんだろ? そして、頭の中に色んなアイデアが思い浮かんでる。

石若:はい。

グラスパー:だったら、それを全部実行に移すんだ! 駿が今どのくらい時間的に余裕があるのかわからないけど、片っ端から色んなことに挑戦していい時期なんじゃないかな。自分が若かった頃は一点に集中して、そこから積み上げていくのが正攻法だったけど、今はこれだけ目まぐるしいスピードで色んなことが変化していて、色んなプラットフォームなり機会なりに恵まれてるんだから、それを片っ端から全部やっつけていったらいいじゃないかって思うよ。それで、何かフォーカスしたいものが見つかったら、そこからビシッとフォーカスしていったらいい。自分がフォーカスしたいものに出会ったら、おのずとそっちに向かっていくものだから。

石若:なるほど。

Photo by Yoshiharu Ota

グラスパー:俺はいつだって「風」を見るようにしている。音楽の風を感じながら「さあ、今一番俺を呼んでるのはどの風だ? 今の時代に必要とされてるのは?」って考える。そこから自分のやりたいことを選んで実行に移す。シンプルな話だよ。しかも、自分の場合それが年単位のスパンで、2年ごとに何かしら新しいことに着手している。天気を読むみたいに風を読んで、その時々の自分に一番しっくりくる表現を選んで、それをアウトプットしてるんだ。ただ、そういうのって自然に向こうからやってくるものなんだよ。だから、同時に3つも4つもやりたいことが思い浮かんでくるんだったら、それをそのまま一つ一つ実行に移していったらいい。いいじゃん、どんどんやっちゃえよ。

石若:はい。あなたはここ数年、思いついたらパッと出してるみたいな感じですよね。僕もそうするようにしています。

グラスパー:いいね。俺なんか去年、Apple Musicからアルバムを4枚出してるからね! しかも、速攻で作って速攻で出してる(笑)。頭の中にアイデアが溢れてて、それが流れ星みたいにシューッと流れてきたら瞬時にキャッチできるように準備してるんだ。常時頭の中にやりたいことが溢れてるような状態だから、Appleから「4枚やってくれ」って話があったときも、「1、2、3、4、ハイ、一丁上がり」って感じで、瞬時にパパーッと出しちゃったんだ。

石若:すごい(笑)。

グラスパー:むしろアイデアがありすぎて追いつかないくらいだ。今年中にそれらはSpotifyなど他のプラットフォームからも出る予定だ。しかも、10月にはもう1枚リリースされる予定で、それはブルーノートNYでのレジデンシーのライブ音源だね。来年はまた何か新しいことをやる予定で、新作も出すつもりだ。まだどういう作品になるかはわからないけど、まあ見てのお楽しみだね。

ポップの世界で演奏することの意味

―石若さんのここ数年の活動を見ていると、ポップ・アーティストをサポートする状況も変わってきて、演奏する会場の規模がどんどん大きくなってますよね。数百人規模のライブハウスと数万人規模の大会場を行き来してるみたいな感じかなと。

石若:そうですね。

―グラスパーさんも若い頃、コモンやエリカ・バドゥのような大スターのライブをサポートする一方で、スモールズみたいな小さなハコでも演奏していたと思います。ビッグなアーティストの仕事と、ジャズのアーティスト仕事を両立させながら、どういうことを考えてたのでしょうか?

グラスパー:素晴らしい経験だったよ。違う角度からの世界を見させてもらった。モス・デフやコモン、マックスウェルと仕事をしたときには……マックスウェルと一緒にやったときにはクリス・デイヴも一緒で、2万とか2万5千人の規模の会場で演奏していた。そのあとに300人くらいの小さなハコに戻って演奏するという、ものすごい落差だった(笑)。ただ、それも自分にとって貴重な経験で、(小さなハコに戻ると)「あー、この空間を自分は求めてたんだ」って実感したんだ。実際、小さいハコでプレイするのもすごく好き。お客さんとの距離がグッと近くに感じられるところがいい。でも同時に、それとはまったく別の世界を体験できたこと、その両方を行き来させてもらったのは自分にとって貴重な経験だった。巨大な会場を経験したことで、「自分も大きくなってやろう」って夢を思い描くことができたから。2万人の観客の前でプレイするのは、さすがにデカすぎてもう勘弁してって感じだけど(笑)。親密さというか、お客さんの存在を感じながら演奏したいからね。

―なるほど。

グラスパー:ただ、自分にとって心地いいハコといっても、毎回同じところばっかりでやってると、どうしてもマンネリ化してくる。何十年も同じ300人規模のハコに立ち続けてる人もいるけど、自分はそればっかりじゃつまんないなと思ってしまうタイプ。大きなステージに立つと身が引き締まるし、そこから刺激とかエネルギーを受けることで、おのずと自分のステージの在り方についても考えさせれるし、魅せ方にも変化が生まれて、「自分にはこんなポテンシャルもあったのか!」って気づかされることもある。

それから、そういう大舞台に立つときには、現場にいる人たちと確実に繋がることがものすごく大事だ。自分がその場にいるのには理由があるわけだから、きちんと自分の爪痕を残さないとね。有難いことに、自分が一緒に演奏させてもらってきた大物は、懐の大きな人たちばかりだった。マックスウェルに至ってはメンバー紹介のときに「ピアノ、ロバート・グラスパー、『Black Radio』絶賛発売中!」って2万人の客の前で紹介してくれたし、コモンやエリカもそう。「『Black Radio』は私のお気に入りのラジオ!」みたいなさ(笑)。その声掛けがあるかないかで全然違ってくる。そうやって大勢の観客の目に触れることで、その中の何人かが自分のライブにも来てくれるようになって、その輪が300人、400人、500人、1000人ってどんどん広がって、観客がこっちの世界に流れてくるようになるんだよ。

石若:たしかにその通りですね。日本の場合だと……ビッグなポップ・アーティストの(J-POPの)シーンがすごく強力にあるんです。僕らジャズ・ミュージシャンもそこに関わってはいるんですけど、そのポップアーティストとの出会い方の距離が遠いのがほとんどですかね。

Photo by Yoshiharu Ota

―ロバートさんとコモン、エリカ、マックスウェルらはすごく近くて、同じコミュニティにいる感じがしますね。

石若:そうなんですよ。

グラスパー:いや、ポップ・ミュージック周りに関してはアメリカでもほぼ似たようなもんだよ。ポップとジャズはスパッ(切れてるみたいなジェスチャー)って感じ。例えば、とある大物歌手はベースの音を下げたいとき、すぐ目の前にベース・プレイヤーがいても「ベースの彼に音を下げるように伝えて」みたいに、アシスタントを通して指示をくだすって話を聞いたことがある(笑)。ヒップホップ、R&B、ジャズに関してはファミリーみたいな感覚で、同じ世界の延長線上で繋がってるけど、ポップ・ミュージックに関してはやっぱり「あっち側の世界」って感じはあるよ。マライア・キャリーとかジャスティン・ビーバー級のポップ・スターになると、そもそも住んでる世界からして違うし、金のかけ方からしてケタ違いだから、まったく別の世界になってしまうのも無理はない(笑)。

石若:自分が関わってるポップスのアーティストたちは、僕らにフォーカスしてくれることのほうが多いですね。例えば、今日もご一緒する椎名林檎さんはミュージシャンを尊重してくれます。ミュージシャンの能力を最大限に活かそうとするステージングもそうだし、ツアーの物販では僕の顔にJazzと書いたTシャツを販売してくださったり。一方、上半期でご一緒した星野源さんのステージでは、ニセ明さんがドラムのところに来てMCで絡むやり取りが毎度変化していきました。

グラスパー:いいね、それは恵まれてるんだよ。いわゆるポップスターの中でもミュージシャン目線を持ってるアーティストはわりとそんな感じだよね。俺がこれまで接した人たちのなかでも、たとえばジョン・レジェンドは「自分はあくまでもミュージシャンだ」ってことを昔から主張している。だからバンドとの距離が近いし、周りのミュージシャンに対しても気遣いができる。彼自身もサイドマンを務めてた時期があるしね。裏方を務めた経験のあるアーティストはバンドとの距離が近い印象がある。自分自身がサポート役を経験してるから、バックで演奏してる人たちの気持ちにも寄り添えるし、自然と関係性が深くなる。結果、気持ちよく仕事ができる。

ポップスターの中にもそういう人が一定数いるよね。アリシア・キーズもそうだし、レディー・ガガもそう。最初は小さなハコで演奏するところから始めて、そこから大物に育っていった人たちは、下積みを経験してるからこそ、ミュージシャン・サイドの気持ちがわかるんだろうね。

Photo by Yoshiharu Ota

石若:ビッグ・アーティストと演奏する際、自分にフォーカスしてもらうために、自分をアピールしたり、自分の発言を通すためにやったことってありますか?

グラスパー:それに関しては二段階ある。自分の名前で作品を出して売れる前には色んなアーティストのバックで演奏してたけど、当時は現場で自分の意見を言うなんて隅にも思わなかったわけさ! ただ現場で指示された通りの演奏をやるだけ。その場にミュージシャンとして参加しているだけで感激し、満足してたからね。

でもブルーノートと契約してからは、誰と一緒に演奏するのかきちんと選ぶようになった。大きなオファーを色々もらったけど、その全部を引き受けたわけじゃなかった。いい稼ぎにはなるかもしれないけど、自分の音楽が目指してるものと一切接点がないなら、わざわざ自分が出ていくべきじゃない。だから、自分が話に乗っかるか乗っからないかの基準はすごくシンプルで、相手がちゃんと自分の音楽を聴いて、そこに価値を見い出してるのかどうか。そうでなかったら一切引き受けない。

―明確ですね。

グラスパー:『In My Element』以降の俺は、アーティストとして完全にひとり立ちしたから、自分の音楽に価値を見い出してくれる人間としか共演してないんだ。そうじゃないと、自分を代替可能なミュージシャンと思ってる人間と仕事させられる羽目になる。「俺がやる意味ある?」ってなるから。どこかのタイミングで「大金を積まれたところで自分はやらない」って、腹を括って線引きして自分の立場を守らなくちゃいけない時期が訪れる。最終的に残るのは自分の評価なんだ。自分はどんな人間で、どんな音楽をやってきたかって評価こそが残り続ける。俺がどれだけ稼いでるかなんて、誰も興味がないし知りようもない。人が俺について何かしら知ることができるとしたら、俺が何をして、何を残してきたか、どういうところでやってきたのかってことしかないんだ。

―たしかに。

グラスパー:ブルーノートと契約してからは、マネージャーにもしっかり線引きしてもらってるよ。ゲストやサポートの形で出演するとしても、自分が対等に評価されてスポットライトを浴びる機会が与えられるように、とかね。俺はアーティストであり、「その他大勢」の段階を卒業してるから、そこを認めてもらう必要がある。共演するなら自分のソロパートの枠を設けてもらう。ソロのときにも自分の名前を呼び上げてもらって、俺にも相応のスポットライトが当たるように、自分がその場に立ってる意義があるように最低限の条件を突きつけている。どれだけ素晴らしいミュージシャンでも、その辺をまったく理解できない人間って普通にいるからね。俺には俺の表現したいものがあって、自分の音楽を作るのに忙しいわけだから。

それに今では、自分が呼ばれて演奏するよりも、むしろ自分が人を呼んで演奏する立場になってる。「面白いことやってるから、お前も来いよ!」みたいな感じだよ。だから今では、他人のプラットフォームで演奏する機会は少なくなったかもね。

石若:……ありがたいお言葉ですね(笑)。

Photo by Yoshiharu Ota

音楽活動と子育ての両立

―話は変わりますけど、さっき石若さんの娘さんと遊んでましたね。

グラスパー:いや、まさか駿の娘とは思わなかった(笑)。ちょうど飯を食う前にワチャワチャやってたら、駿の奥さんから娘さんだと教えてもらって、「マジか⁉」ってなったよ(笑)「こんな可愛いらしい娘さんがいるなんて」ってね。俺にも5歳の娘がいるんだよ。

―インスタで娘さんと遊んでいる写真をよく見かけます。そこで質問ですが、グレイト・アーティストであることと、グレイト・ファーザーであることを両立するためにどんなことを意識してますか?

グラスパー:それに関してはマジで難しい! 昨日なんて「パパ、会いたい、今すぐお家に帰ってきて」って大泣きしだす始末でさ(笑)。こっちはマジでお手上げ状態。怒って口をきいてくれないパターンもある。FaceTimeで連絡しても「パパと話したくない!」って拒否られるとか(笑)。

―(笑)。

グラスパー:頭の痛い問題だよ。ツアーに出ている間は、子どもに寂しい思いをさせることになるからね。自分が忙しくしてるのも我が子の将来のためでもあるんだけど、小さい子にはそれが理解できないわけで……でも実際、ミュージシャンという職業を選んだからには避けて通れない道だからね。これが俺の人生なんだよ。いつも身が引き裂かれる思いだ。だから毎回、家に帰るときには山ほどオモチャを抱えて帰るようにしてるよ。

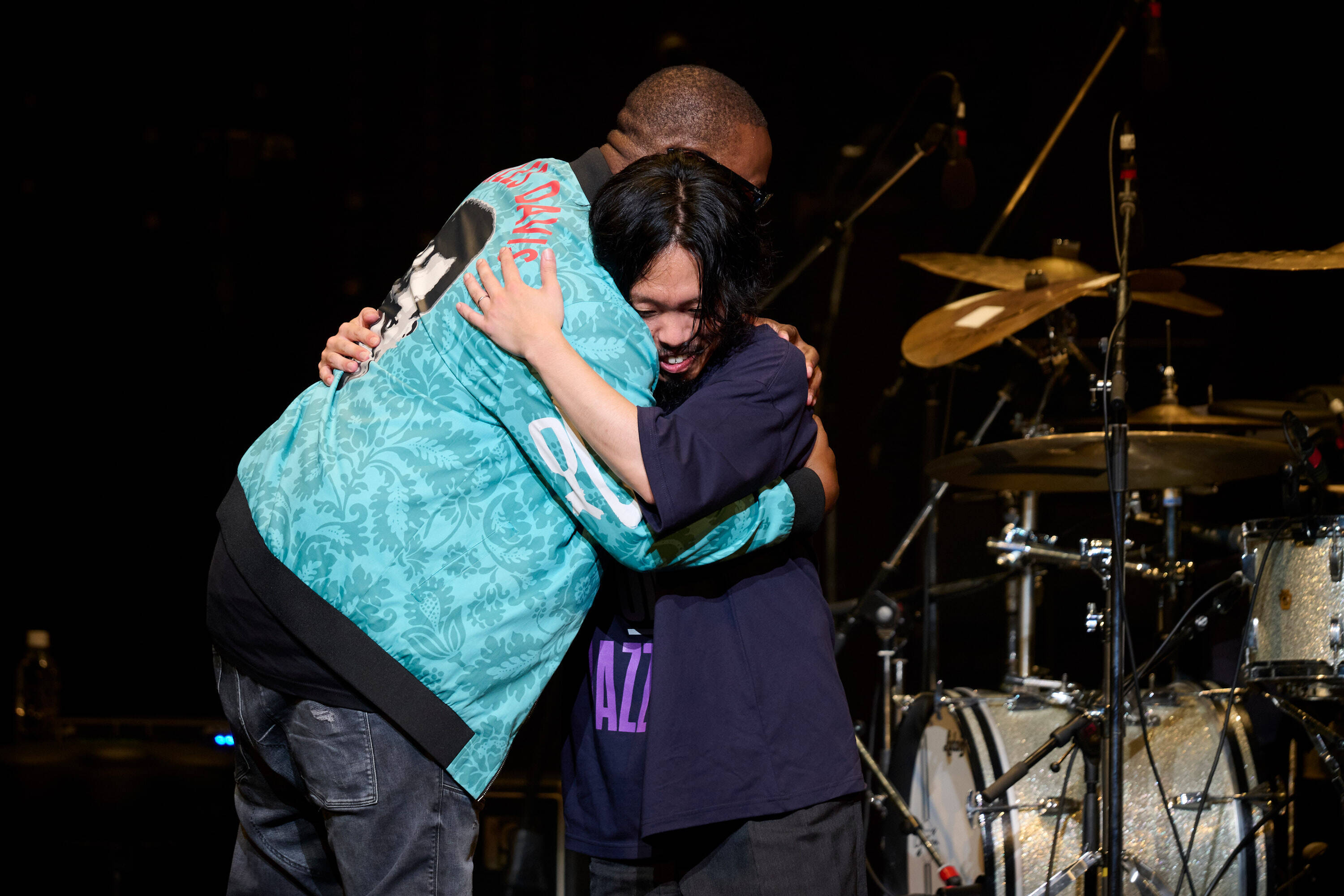

「JAZZ NOT ONLY JAZZ II」にて、共演後の抱擁(Photo by Yoshiharu Ota)

石若:家族との時間を作るために、例えば長期のホリデーを取ったことはありますか? 例えば娘さんがもっと小さかった1歳とか2歳の頃とか。

グラスパー:子供が小さい頃のほうがむしろ楽だったかな。学校もないから好きなだけ休みを取って、ツアーや滞在先に連れていくことができたから。2年前(の年末年始)にブルーノート東京でロングラン公演をしたときは、家族全員を東京に連れてきたりもした。そんなふうに同じ場所でまとまった期間滞在する場合は、仕事が終わったあとも長めに残ったりして、仕事とホリデーを絡めたりもできるんだけどね。そうでもしないと、なかなか休みを取ることが難しい。

石若:わかります……。

グラスパー:俺は仕事人間なんだ。いつも仕事のスケジュールがビッシリで、なかなか家族との時間が取れない。だから、ライブや仕事の隙間時間を家族のホリデーにしてしまう戦略だね。それが今のところ一番の最善策かもしれない。それに父親が働いてる姿を見せるのは、子どもにとってもすごく意味があることだと思う。今はまだ幼くて理解できないかもしれないけど、いつかきっとその経験が娘の役に立つ気がするんだ。

石若:たしかにそうですね。

グラスパー:実際、16歳になる息子のライリーは、確実に父親の背中から影響を受けている。自分でビートを作ったり、ドラムを叩いたり、MPCをいじったりしている。それって小さい頃に父親に連れられて、世界中のあちこちの楽屋に出入りして、色んな出会いを経験したことが糧になってるからだろう。

子どもってその場で起きてるすべてをダウンロードして吸収するもの。今はまだ自覚がなくても、もうちょっと成長したあと、自分が子供の頃にダウンロードしたものが顔を覗かすことがある。自分が耳にした音、目にした光景や空気感だったり何もかもが、当時はそこまで意識してなかったとしても、確実に意識の片隅のどこかに残ってるはず。それが将来、自分の息子や娘を通して、どういう形で現れてくるのか。俺はそれが楽しみで仕方ないんだ。

Photo by Yoshiharu Ota

【WOWOW番組情報】

JAZZ NOT ONLY JAZZⅡ

2025年11月16日(日)放送・配信予定

※放送・配信終了後~WOWOWオンデマンドにて1カ月のアーカイブ配信あり

収録日:2025年9月18日/東京 東京国際フォーラム ホールA

番組サイト:https://www.wowow.co.jp/music/jnoj/

【有料配信チケット情報】

2025年11月23日(日)16:00~配信スタート

①Streaming+ ステレオ配信:3,500円

https://eplus.jp/jnoj2-st/

②Live Extreme ハイレゾ・ステレオ配信:4,000円 / ドルビーアトモス配信:4,500円

https://eplus.jp/jnoj2/

※配信フォーマットにより別途対応機器が必要となります。

※放送・配信バージョンでは一部映像がカットになる場合がございます。

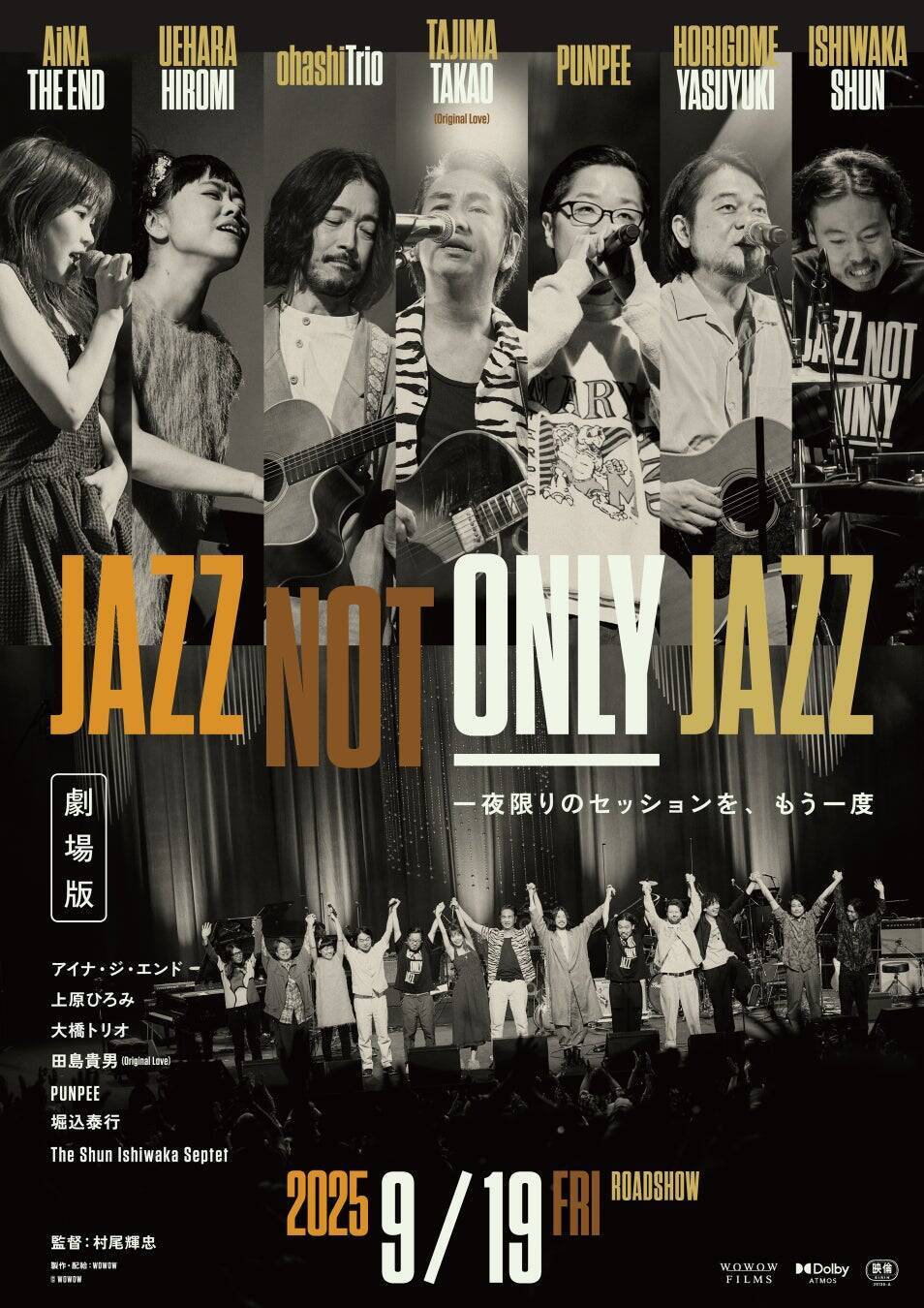

【映画情報】

劇場版「JAZZ NOT ONLY JAZZ」

以下の劇場にて公開中

■東京:丸の内ピカデリー

■神奈川:TOHOシネマズららぽーと横浜

■北海道:サツゲキ

出演:アイナ・ジ・エンド、上原ひろみ、大橋トリオ、田島貴男(Original Love)PUNPEE、堀込泰行

バンドメンバー:The Shun Ishiwaka Septet(Dr. 石若駿、Gt. 西田修大、Gt. 細井徳太郎、

Ba. マーティ・ホロベック、Sax. 松丸契、Tp. 山田丈造、P. 渡辺翔太)※出演者50音順

製作・配給:WOWOW

チケット料金:3,500円(税込)均一

HP:jnoj.jp/film

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)