─まずは、千葉雄喜氏とのユニット、ニジーズ(Nijiz)について訊かせてください。サプライズリリースされたアルバム『インディゴブルー』は、フリースタイルブルースみたいな感じで。

そうそう。ヤバいっすよ(笑)。マジで一発録りなんですよ。

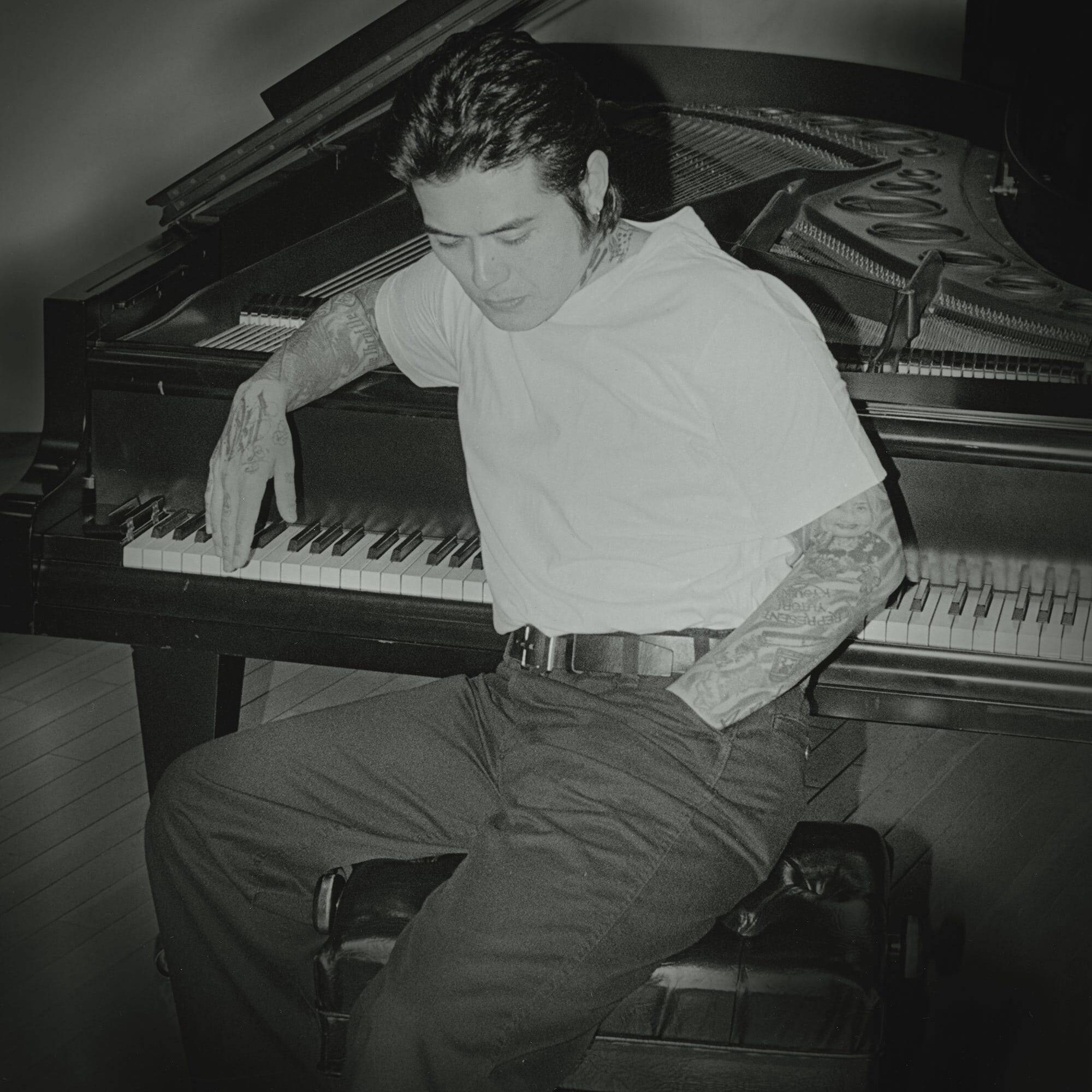

─遼くんがピアノで、千葉氏がブルースを歌うという流れはどのように生まれたんですか? 2人でラップするということもできたと思うんだけど、なんでこういうスタイルになったのか、その流れを聞きたくて。出会いは遼くんがオーナーの三軒茶屋にあったバー、Brotherですよね?

そうそう。まず、最近まで俺のマネージメントとディレクターを担当してくれていた人が、KOHH時代からずっと雄喜の担当でもあって。その人が「遼に雄喜を会わせたい」と言っていて。雄喜とは、SANABAGUN.がフジロックのホワイトステージに出た時(2019年)に会ったというか、ニアミスした感じで。彼もKOHHとしてホワイトステージに出ていて。

その後、2年前くらいかな? その共通のスタッフの人がBrotherに突然連れてきてくれて。その日にBrotherのピアノで「じゃあなんかセッションするべ」となり、ブルースのセッションをしたんですよ。マジクソ酔っ払いながら(笑)。雄喜はその時こう言ったんです。「遼、この響きって何なの? この感じって何なの?」って。

─いい話。それがすごくいいんですけどね、千葉雄喜氏の場合は。

そう。で、俺が「これブルースって言うんだよ」、「え、青色ってこと?」って。「まぁ、青色っていう意味ではあるかもしれないね」ってなって、「遼、虹好き?」「虹好きだよ」みたいな。「俺らさ、ブルーだけじゃなくない?」って雄喜が言い出して、「じゃあ虹、ニジーズじゃね?」みたいな(笑)。

─あはははは! シビれる話ですね。

そこからいつか絶対にニジーズをやりたいってお互い思っていて。で、今回ようやく時が来たみたいな感じなんですかね。

─橋本真也的な(笑)。

そうそう、橋本真也的な(笑)。

─高岩遼の原点を見るピアノプレイが自由に解き放たれていて、千葉雄喜氏のラップもなるほど、ブルースともこんな相性がいいんだって、聴けば聴くほど癖になる。

マジでテキトーで(笑)。俺たちは千鳥を目指してるんで。

─どういうこと?(笑) 芸人の?

そう。なんかね、出会い頭に、雄喜に「遼のツッコミの仕方がめっちゃ千鳥でいいよ」みたいなこと言われて(笑)。俺がノブなんだ、みたいな。

─遼くんにとって千葉雄喜氏はどういう存在ですか?

別次元にいる高岩くんじゃないですか。たぶん雄喜もそう思ってますね。

─根っこが似てる?

図らずも、かなり似てる部分が多いというか。

─どういうところにそれを感じるんですか?

なんだろうね?

─想像でしかないけど、バックグラウンドというか、親御さんとの関係とかも近いものがあるのかなと思ったり。

確かに。

─それはすっごいわかる。女性的な繊細な感性や雰囲気がありますよね。

そう。俺は男っぽい雰囲気だけど、育ち方は実は女系だしみたいな。その感じがいいんですよね。歳も、俺と雄喜は完全にタメだし。

─出会うべくして出会った感じある。

完全にそうですね。

─で、ニジーズで自由にブルースをやったことは、この『TAKAIWA』というジャズアルバムとナチュラルに結びついてるとも思うんですね。

そうですね。本来はこの『TAKAIWA』じゃなくて、『35』というタイトルのアルバムを出す予定だったんですよね。

─やっぱそうですよね。でも、ビートミュージックっぽいアプローチのオケもあったんだ。

それを作るかってなった時にスランプに落ちるんですよね。

「何も出てこない」から生まれたリード曲「なにもない」

─何でスランプに陥ったんですか?

いや、何も出てこなかったですね。THE THROTTLE解散からのSANABAGUN.活動休止からの一人になって何をやろうかってなった時に何も浮かばなくて。で、それで地元の岩手県宮古市に帰るんですよ。今年の6月か7月くらいに。

─McGuffinでもその様子を追ってましたね。悩んで実家に帰ったのに、そこにメディアを連れて行っちゃうのもあなたらしいんですけど(笑)。

やるっしょ! 「おまえらも来いよ!」って(笑)。

─何も悩んでねえじゃんみたいな(笑)。でも、実際は本当にかなり悩んでた。

そう、この1年、めっちゃ悩んでましたね。

─そこまで悩むの珍しいですよね。

初じゃないですか、この感じは。

─それは音楽表現についてもそうだし、人生レベルの悩みという感じ?

ああ、です、です。

─なんでそこまで迷路に入っちゃったのかなっていう。

なんか、歌を歌いたかったんですよね。「俺のなかで歌って何なんだろう?」って悩んで。キングレコードというレーベルに所属して王道のスター街道を歩んでいくためには、世の中的にもわかりやすいものも提示していかないといけないというか──世論は無視するにしても、自分のなかでわかりやすいコンテンツは作っていかなきゃいけないってなった時に、でもやっぱできないんですよね。

─それはいわゆるポップスということですか?

そうです。俺の考えるポップスというものは、『10』というソロアルバム(2018年10月リリース)で試みたんだけど、失敗した部分が俺は多くあると思ってて。

─俺はあのアルバムは過小評価されすぎだと思いますけどね。今でも素晴らしい作品であるっていうのは言っておきたい。

ありがたいです。ずっとそれ言ってくれますね。

─遼くんの言う失敗とはセールス的なこと?

自分の満足度かもしれないですね。

─なるほど。

『10』では、もちろんYaffleが最高のプロデュースしてくれました。けど、「俺の歌とはなんなんだろう?」という部分が、俺の人生と照らし合わせた時に納得するまで表現できなかった。たとえばSANABAGUN.の時の俺は、SANABAGUN.というバンドの理念も歌っていくわけじゃないですか。それがバンドじゃないですか。THE THROTTLEもそう。それが外れていくなかで、「果たして俺の歌はなんなのか? 俺は今、何を歌いたいんだ?」ってなっていたんですよ、たぶん。クソ悩んでましたね。けっこう本当に心が死んでました。

─でも、地元に帰った時にやっぱりジャズじゃん、ってなった。

そうそう。だから岩手に帰ってよかったんですよね。今のパートナーが、「こんな高岩は見たくないから、静養を兼ねて岩手に帰ってみたら?」って言ってくれて。で、帰りました。実家に帰って、自分が小1から使ってたピアノと対峙したんだけど、何も出てこないと。「ほんとに何もないわ!」となって、今回のリードシングルの「なにもない」が生まれて。

─なるほど!

「何も出ないんだったら、高岩遼のルーツを真摯に表現すればいいんじゃない?」ってパートナーも言ってくれて。じゃあそれは間違いなくブルースとジャズだなっていうことになっていくんですよね。

─「なにもない」は本当に高岩遼という実像であり、孤独と徹底的に向き合ったブルースという感じだけど、ニジーズでブルースをやるうえで自分も歌いたくならなかったんですか?

いや、それはない。この化学反応が面白いかつ美味しいなと思ってたんで、俺も。

─自分がブルースを歌うのは自分名義の作品だからこそ意味があると。

そう、それがすごく大事だなと思った。ソロでは男、高岩の自分の歌をパッケージしておかないと、カッコ悪いんで。だから今回、王道のジャズアルバムを『TAKAIWA』というタイトルでキングレコードからリリースするというのが、僕のなかでは美しい流れだったんですよね。

─「なにもない」もそうだし、このアルバムでは自分から離れていった人のこととかも感じながら歌ってると思うんですよね。

そうですね。若干大人になりましたね。

─これまでは去る者は追わず的なマインドだったじゃないですか。でもこのアルバムでは一回ちゃんと人が離れていった自分の愚かさや痛みとも向き合ってみようってなったのかなと。

そうかもしれないですね。結局、シカトできてなかったっていう、その余波が一気にやってきたっていう感じだったのかもしれないですね。

─全編オリジナル曲でアルバムを作るという方法もあったとは思うんですよ。でも、やっぱり今の話を聞いて、スタンダードと向き合うのも必然だったんだなと思います。

そうそう、必然だったって感じですね。スタンダードを歌わなきゃいけなかった。オリジナルを書く時間がなかったというわけでもなく、やっぱりスタンダードミュージックを歌い続けていくという美しさを心の頼りに生きてきた部分があるんで。

─それはつまり、遼くんの永遠のアイドルであるフランク・シナトラとあらためて向き合った時間でもあったということですか?

今回はですね、実はレイ・チャールズなんですよね。

─レイちゃん。

そう、レイちゃん。やっぱり俺の神様はレイちゃんで、俺のアイドルはシナトラなんですよ。今回は、レイ・チャールズとまさにクソ向き合ったかもしれないですね。楽曲こそシナトラのヒット曲をカバーしてるんですけど、実は全部レイちゃんも歌ってる曲なんですよね、実はね。

─なるほど、そうなんだ。

例えば「They Can't Take That Away from Me」。この曲は、当時、”THE 白人”のイメージの曲だったんですよ。フレッド・アステアが映画(1937年のマーク・サンドリッチ監督の『Shall We Dance』)のなかで歌ってる。そして、シナトラが歌ったことで再ヒットしたけど、レイちゃんも黒人だけど、”THE 白人”のイメージの曲だった「They Can't Take That Away from Me」を歌ったと。アメリカ音楽史において、そういうパンクというか、ハードコアな部分にも惹かれて。王道な歌を歌っているようでいて、実はハードコアな表現というか。そして今、黄色人種の俺がこの曲を歌うということもハードコアなんじゃないかと思って。

レイ・チャールズと「マイ・ウェイ」──王道ジャズとの対話

─なるほどね。「マイ・ウェイ」を日本語詞でアルバムの最後に、ボーナストラックでは「My Way」として英語詞を歌う。これは遼くんのなかでどういう意図を持ったトライだったんですか?

「マイ・ウェイ」ってもともと嫌いなんですよ、俺。

─そう、それで思い出したことがあって。7、8年前ですかね? 今はなき下北沢GARAGEで「高岩遼とは何者か?」みたいな公開インタビューやって。で、俺がGARAGEのホームページに公演情報を載せた際にシナトラがカバーした曲として「マイ・ウェイ」のリリックの一節を載せたんです。その時に遼くんが「実はね、俺『マイ・ウェイ』が嫌いなんですよ」って言ってたのがすっごい記憶に残っていて。で、このアルバムを聴いたら日本語と英語の両バージョンで、歌ってるじゃないですか。しかも本編ラストとボーナストラックという形で。これは、どういったことなんだろう?って。

つまり、シナトラが彼のキャリアにおける後期で歌ってる「マイ・ウェイ」は、俺は大嫌いなわけです。

─その理由は?

あまりに、朗々としすぎているからですね。卓越したボーカリゼーションではない。あとは、今の俺の歳と後期のシナトラの歌声は共感性が全然ない。俺のなかでシナトラは、やっぱり彼がアイドルと言われていた20歳から40代、彼自身がレーベル(リプリーズ・レコード/Reprise Records)をやるくらいまでが一番カッコよくて。かつ「マイ・ウェイ」はシャンソンなんで、もともとフランス歌謡じゃないですか。その響きを日本人のおじさまが好きっていうムーブも嫌いなんですよ。

─面白い、この話。続けてください。

気持ち悪い。おっぱいジャズみたいに「マイ・ウェイ」を歌ってるおじさまたちが。ダセェ車に乗って、ウイスキー飲んで。そういう、いわゆるこの今の高度経済成長を乗り越えてきたおじさまたちの「マイ・ウェイ」が大嫌いで。

─確かにスナック歌謡としての「マイ・ウェイ」みたいな側面がありますよね。

それが嫌で。そういうことじゃねぇんだよ、アメリカのエンターテインメントはって。あと、日本人って「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」とかもすげぇ好きじゃないですか。「エヴァで流れてたよね」とか。「いや、そういうことではないんじゃないのかな?」っていう部分が、僕はどうしても強くあったんですけど。でも、「ジャズはもっとわかりやすくあるべきだ」っていう思いが、今回の『TAKAIWA』には詰まっていて。曲としてわかりやすいじゃないですか、「マイ・ウェイ」って。ジャズを知らない人間もなんか聴いたことがある曲っていうフックが、キングレコードで俺がジャズアルバムを出すためには必要だったと思ったんですよね。

さらに、東日本大震災の後、布施明さんが、僕の地元岩手県宮古市にほど近い久慈という三陸の町を訪れて、日本語の「マイ・ウェイ」を歌ったんですね。その映像がYouTubeに残ってるんですよ。俺、CATCH MONEY STUDIO(高岩のプライベートスタジオ)で、それを見つけて爆音で聴いた時に、まぁ泣いて、泣いて。で、ここであらためて「マイ・ウェイ」という楽曲の日本語詞の美しさにたどり着くんですよね。おじいちゃん、おばあちゃん、若い青少年たちも布施明さんの「マイ・ウェイ」を聴いて、涙を流してるんですよ。布施明さんの歌がとにかく素晴らしくて。そこからちょっと「マイ・ウェイ」に対する俺の印象が変わり始めて。で、本来は、このアルバムで英語詞の「My Way」を歌った時に、Aメロにまた戻ってくるタイミングで歌詞を意訳して歌ったんですよ。高岩遼編の日本語の歌詞を付けてレコーディングに臨んだんですけど、もちろん許諾が下りないと。じゃあ、日本語と英語の両バージョンで正しく歌おうってなったんです。だから、俺は日本人として、日本男児として「マイ・ウェイ」を日本語で歌ったのが本編ラスト10曲目。これね、ボーナストラックとテレコだとね、意味ないんですよ。ボーナストラックが日本語の「マイ・ウェイ」だと意味がない。アルバムの最後に日本語の「マイ・ウェイ」を歌うということに意味がある。でね、俺は「マイ・ウェイ」を全然、歌えてないんですよ。

─自分で合格点を出せない。

合格ではない。ましてや35歳のレベルで、死に際の男が人生を振り返る歌を歌うなんて、これは模倣でしかない。

─説得力を持たせるためには、自分はまだガキすぎると。

そう。でも、今の俺を「マイ・ウェイ」に残すことが、俺のなかで”JAZZ LIFE”なんで。全然、研ぎ澄まされていない刀という感じで、ボーナストラックに英語の「My Way」も置いておく。これが逆になると全く意味ないんですよ。そして、「TAKAIWA」から「高岩」という日本語の俺の名字に戻ってくる感じですかね。ここがね、すごく俺の中でユニバースなんです。

─だから、今後も「マイ・ウェイ」と「My Way」を歌い続けていく。

歌い続けていきます。

─あんなに嫌いだったのに。

大嫌いだったのに。でも、これはやっぱり歌っていかないと。このアルバムへの流れが「なにもない」から始まってるじゃないですか。これは地元の歌なんですよね。「なにもない」俺と、「なにもない」地元が表裏一体化したタイミングの歌なんですけど。それを経て、布施明さんが三陸のために歌った「マイ・ウェイ」と出会って、俺の伏線が回収されるという感じですかね。

─5年前だったら歌ってなかったはず。

絶対にないですよね。絶対ないです。

─今までの高岩遼の音楽、歌って、すべてカッコよく死ぬためのものとしてあったと思うんですね。

それずっと言ってくれてますよね。

─この人は理想の死に様のために音楽やってるみたいな印象があった。自分以外のミュージシャンに対しても、基本的に現役ではなくて、死んでる人のほうに興味があるじゃないですか、ずっと。

間違いない(笑)。

─でも、このアルバムでは、初めて生きるために歌ってるという感じがしたんですよ。

めっちゃうれしいですね。でも、そうかもしれないですね。「俺は歌なんだよ、歌を聴いてくれ」っていう部分が、確かに本気で自己表現したかったのかもしれない。スタンダードを歌ってるんだけど、「これが僕なんです」っていう感じ。叫んでますよね、かなり。確かに刹那的なものではないですね、このアルバムは。

死に急ぐ衝動の先で──”生きるために歌う”ジャズへ

─ずっと刹那的な生き方をしてきたじゃないですか。バンドを組んでは解散して、活動休止して。

店やっては辞めて、ね。

─あなたはそういう生き方しかできないとも思うんだけど、でも、その人生のなかで刹那的じゃない瞬間があってもいいと思えるアルバムだと思うんです。

上京してから今までの”まとめ感”があったかもしれないですね。

─30歳の時も自伝を書いたり、まとめようとしてたじゃん。でも、あの時はまとまらなかった。まとめられなかった。

まとまってなかったですね。間違いなく今だからこのアルバムを作れたと思います。

─『10』のスキットでも言ってましたけど、銀座でバイトしていた時、占い師に何歳で死ぬって言われたんだっけ?

35歳、今年(笑)。

─(笑)。

銀座で、同日に違う3人の占い師に呼び出されて「35歳であなた死ぬから気をつけなさい」って。

─あれって、違う占い師が3人とも言ったの?(笑)

そう、3人。

─そんなことある?(笑)

だから、すごく印象的で。さすがにアルバムのスキットにも入れるっすよね。でもね、今年の4月かな? とある占い師を紹介されて。紹介制で、芸能人とか政治家とかも占ってるみたいなんですけど。「あなた生霊が3体憑いてるからって除霊する」つって。占いって自ら行ったことがなかったんで、興味本位で行ってみたんですよ。そしたら、「ちょっと背中を見せて」って言われて、手当てるんですよ。で、俺の背中からその人が手を離すと、背中がめっちゃ熱くなって。汗をかくくらい。「これ、どこに仕掛けがあるんだろうな?」とか考えながらね。「あなたは今まで生きてきて、世の中と自分がズレてませんでした?」って言われて。「常に先を行ってませんでした?」みたいな。「そうでした」つって。そしたら、「あなたは宇宙からやってきました」って(笑)。

─ぶはははははは!

「宇宙人だった」って。「古代のエジプトに降り立って文明を耕したその魂があなたにあるんです」って。「そのコンテンツのひとつが音楽だっただけで、宇宙人だった」っていう。で、「本来、背中に羽が生えてる。あなたはずっとその羽が生えてこなかったんだけど、35歳のタイミングで、生まれ変わります」

─35歳で死ぬんじゃなくて、生まれ変わるんだ!(笑)

そう(笑)。俺が「銀座で違う人3人の占い師に35歳で死ぬって言われたんです」って言ったら、「それは人間を辞めるタイミングなんですね」みたいな。

─おもろすぎる(笑)。

だから、これから俺の新しい人生が始まるらしい。宇宙人として(笑)。

─宇宙人かはわからないけど(笑)、あなたの音楽人生はジャズによって生きて、生かされてるのは間違いないと思う。全部、ジャズに帰結するだろうし。

そうっすね。INFもジャズとしてダンスミュージックを研究してるし、ジャズとしてのヒップホップがSANABAGUN.、ジャズとしてのロックンロールがTHE THROTTLEで。で、ジャズバー、Brotherみたいなもんだから。結局、ジャズなんですよね。

─それはもう音楽ジャンルではなく、思想だし、哲学だし、死生観でもある。あとは、愛とはなんなのかという問いに対する態度でもあり。

でも、俺はジャズのこと何もわかってないですね。無理ですね。わかってない。無理、無理。

─解けない。

解けない。

─極真空手を創設した大山倍達が、最後まで「拳の握り方がわからない」と言ってたみたいな。

すげー! でも、マジでそうですね。スタイルとしては言いますよ、「JAZZ LIFE」って。でも、俺自身は何もわかってないですね。

─でも、一生をかけてわかりたいと思う。

わかりたいし、その研究のすべてが道じゃないですか。バンドやることも含めて、ニジーズも含めて。でも、これを考えると、ほんとゲロが出そうなぐらいですね。研究の途中すぎる。今は何も言えないっす。

─「なにもない」し、「何も言えない」。

本当そうっすね。

─何も言えない。何も言えない。

そう。テクノやっても、ジャズやっても、ヒップホップやってもロックンロールやっても、まぁ、わかんないっすね。わかんない。無理かもしれないですね。苦しい。

─でも──。

これしかないからな。

『TAKAIWA』

高岩遼

配信中

https://ryotakaiwa.lnk.to/TAKAIWATW

高岩遼 Live at COTTON CLUB "JAZZLIFE"~「TAKAIWA」Release Live

2025年12月18日(木)

https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/ryo-takaiwa/

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)