岩田氏の著者によると、現代でも多くの若い人々を魅了する『人間失格』、『斜陽』の著者として有名な太宰治の小説「十二月八日」(※)の中に、その手がかりの一つがあるという。

十二月八日とは、昭和十六年十二月八日を意味している。言うまでもなく、日本海軍が真珠湾攻撃を敢行した日米開戦の日のことだ。

小説はこのような形で始まる。

「きょうの日記は特別に、ていねいに書いて置きましょう。昭和十六年の十二月八日には日本のまずしい家庭の主婦は、どんな一日を送ったか、ちょっと書いて置きましょう」

※この「十二月八日」は、インターネット上の青空文庫で全文を無料で読むことが可能となっている。

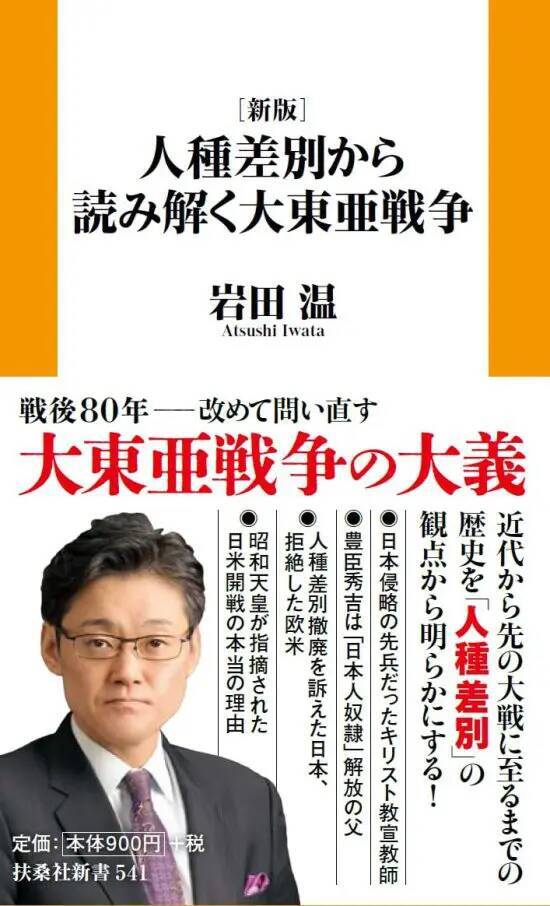

(本記事は『[新版]人種差別から読み解く大東亜戦争』より一部を抜粋し、再編集したものです)

日米開戦の日、主婦に宿った「昂揚感」とは

日米開戦が始まったその日、一般的な主婦がいかに感じていたのか。それがこの小説の主題です。果たして、戦争を悲しみ、呪っていたのでしょうか。困窮する生活を訴え、一日も早い終戦を願っていたのでしょうか。

全く違います。

この小説では、日米開戦に歓喜する主婦の悦びに満ち溢れた一日が描かれているのです。

朝、ご飯の準備をしようと子供に乳をやっていると、どこからかラジオの声が聞こえてきます。

「大本営陸海軍部発表。帝国陸海軍は今八日未明西太平洋において米英軍と戦闘状態に入り」

日米開戦を告げる重大な一報でした。

この一報を受けた主婦の感想は次のようなものです。

「しめ切った雨戸のすきまから、まっくらな私の部屋に、光のさし込むように強くあざやかに聞えた。二度、朗々と繰り返した。それを、じっと聞いているうちに、私の人間は変ってしまった。強い光線を受けて、からだが透明になるような感じ。あるいは、聖霊の息吹きを受けて、つめたい花びらをいちまい胸の中に宿したような気持ち。日本も、けさから、ちがう日本になったのだ」

戦争を憎む気持ちなど微塵(みじん)も感じさせない叙述です。我々、戦後の日本人の大方の予想とは異なり、日米開戦の一報に、この主婦は感激しているのです。

日本国民の開戦支持とその忘れられた事実

この主婦は次のようにも述べています。

「いやだなあ、という気持は、少しも起らない。こんな辛い時勢に生れて、などと悔やむ気がない。かえって、こういう世に生れて生甲斐(いきがい)をさえ感ぜられる。こういう世に生れて、よかった、と思う。ああ、誰かと、うんと戦争の話をしたい。やりましたわね、いよいよはじまったのねえ、なんて」

暗い戦争の時代という現在の我々のイメージとは全く異なる感覚です。戦争が始まった時代に生まれて「生甲斐」を感じるというのは、現代の感覚からすれば、不謹慎そのものでしょうが、当時の人々がそう感じていたという事実を無視することはできません。

主婦が語る「敵愾心」の変化:アメリカと中国では異なる感情

この手がかりも主婦の叙述の中にあるので、引用してみましょう。

「台所で後かたづけをしながら、いろいろ考えた。目色、毛色が違うという事が、之程(これほど)までに敵愾心(てきがいしん)を起させるものか。滅茶苦茶に、ぶん殴りたい。支那(シナ)を相手の時とは、まるで気持がちがうのだ。本当に、此の親しい美しい日本の土を、けだものみたいに無神経なアメリカの兵隊どもが、のそのそ歩き廻るなど、考えただけでも、たまらない」

引用した中にある「支那(シナ)」とは、中国のことです。この主婦は、今回のアメリカ相手の戦争は、中国を相手にした戦争とは「まるで気持が違う」と語っています。なぜ、中国相手の戦争とアメリカ相手の戦争とでは、「まるで気持が違う」のでしょうか。

その手がかりも引用した一節の中にあります。

「目色、毛色が違うという事が、之程までに敵愾心を起させるものか」

日本人と同じ黄色人種である中国人相手の戦争と、白人であるアメリカ相手の戦争とでは、「気持が違う」というのです。

人種差別の視点から読み解く戦争支持の背景

現在、我々は「人種」という問題をあまり意識することはありません。しかし、戦前の日本では、この「人種」という問題が非常に大きな意味をもっていました。もちろん、言うまでもありませんが、「人種差別」の問題だけが、戦争勃発の要因ではありません。

しかし、現在、日本国民の多くが大東亜戦争を支持したという事実が忘れ去られ、まるで日本国民は一部の戦争指導者に騙された被害者であったかのような議論が横行しています。間違いなく日本国民は日米開戦を熱烈に支持しました。そして、この背景には、明治維新の開国以来、日本がアメリカをはじめとする白人による人種差別を受け続けているという被害者意識、そして、憤りの念が存在していました。

明治維新から始まった独立への努力と侮辱への抵抗

日本が明治維新を成し遂げたのは国家としての「独立自尊」を守るためでした。絶対に植民地にはなるまいとの思いからでした。そのために近代化を急ぎ、江戸時代までの文化、慣習の多くを捨て去りました。大日本帝国憲法の制定、国会開設、強大な軍隊の設立……。それらは全て欧米の独立国が備えているものばかりでした。全てが綺麗事で済んだわけでもありません。何とか欧米諸国に伍して、一人前の国家として振る舞おうと努力に努力を重ねてきたのが近代日本だったのです。

しかし、結局日本は完全に対等に扱われることはありませんでした。謂れなき人種偏見、人種差別により、常に日本は苦しめられてきたのです。

―日本を貶めるとは許せない。

―日本が侮辱されてはならない。

―日本人は劣等人種ではない。

多くの日本人が抱いてきた感情は、日本人にとっての「私憤」とも言うべき感情でした。

全ての人々が平等に扱われるべきだという感情が先にあったわけではありません。その証拠に、残念なことではありますが、日本人自身も、朝鮮人、中国人、黒人等を侮蔑する場合が多かったのです。しかし、排日土地法、排日移民法の成立等で日本人自身が侮辱されたとき、日本人は凄まじい憤りを感じました。そして、自らに対する侮辱を許しがたいとする「私憤」が、時を置くことなく、人種を原因とする差別そのものに対する「公憤」へと変化していったのです。

【岩田 温】

政治学者。1983年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業、同大学大学院政治学研究科修士課程修了。現在、一般社団法人「日本歴史探究会」代表理事。専攻は政治哲学、政治思想。保守系雑誌のほか、産経新聞に定期的にコラムを寄稿している。

著書に『政治学者が実践する 流されない読書』『エコファシズム』(有馬純氏との共著)(以上育鵬社)、『後に続くを信ず』(かや書房)、『[新版]日本人の歴史哲学』(産経新聞出版)など多数。

YouTubeで「岩田温チャンネル」配信中。

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)