民生品だけでなく、軍事利用・宇宙開発・海洋開発の分野でも使われており、世界的な需要は2030年までに現在の5倍以上にもなるとも言われている。

そんなリチウムイオン電池だが、仕組みは非常にシンプル。正極に使われているのは、リチウム金属酸化物、負極にグラファイト材、電解液に非水溶液系有機電解質。そして電解液の内部に電極と絶縁膜であるセパレーターがミルフィーユ状に何層も重なり合い、リチウムイオンが各極へ移動することで電気を生み出しているというわけだ。

モバイルバッテリーがなぜ発火するのか

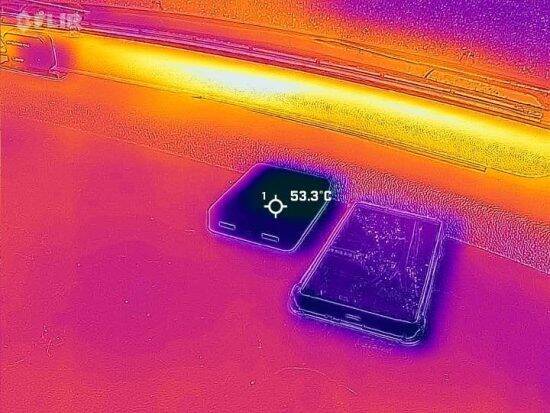

まず、電解液が高熱により化学変化を起こして可燃性ガスが発生する。このガス化により、電池内部の温度が急上昇するとセパレーターが溶解しきった状態に。それによって正極と負極がショートし、ガスに着火し発火するのだ。

リチウムイオン電池によっては、ガス抜きの防爆弁が設置されているものもある。だが、安全性を確保するはずの弁が電池自体の強度を大きく低下させている場合もある。

この強度低下は意外に盲点なのだ。リチウムイオン電池を含んだ機器を、わずか数センチの高さから落下させただけでも弁が破損し、電解液が漏れ出して発火するかもしれないのだ。

“ガス抜き”は危険、真似しないで

ちなみに「膨張したバッテリーを復活させる方法」などと謳い、まち針などで刺してガス抜きをするテクニックを紹介する動画がSNS上でバズっているが、火事だけでなく人体にも大きな被害が出る可能性がある。今年2025年4月に、環境省が全国の自治体にリチウムイオン電池を回収するように通達を出している。自身が住んでいる自治体の新しいゴミの出し方を参考にして、正しく処理してほしい。

ちなみにリサイクルマークの無い電池や膨張している電池は、6月から「燃やさないゴミ」として出せるようになった。

自治体によって、やや回収方法が違うが、膨張したバッテリーなども回収してもらえるので、バッテリーのガス抜きなどを行わず、きちんと回収してもらおう。

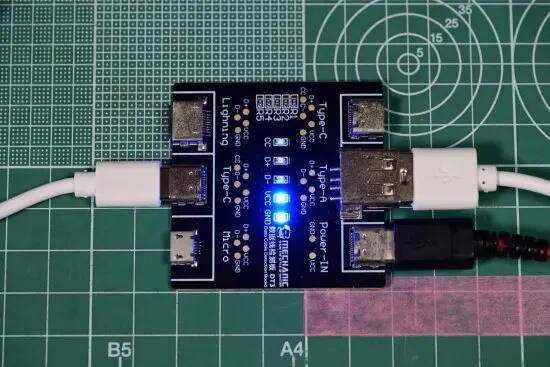

「劣化したケーブル」にも大きな危険性が

実は、充電端子の根元部分が一番負荷がかかっており、ここが最も断線がしやすい。断線した状態でもケーブルの角度を変えると充電できるため、クリップ等で固定して粘る人もいる。

ただ、断線、あるいは断線しかけの状態で粘るのは非常にリスクが高く、この位置で電気抵抗が起きて熱を持ってしまう。最悪の場合はここからショート、火災へ発展する恐れもある。

ケーブル根元の延命方法もSNS上ではよく見かけるが、危険と隣り合わせであることを忘れてはならない。

電池にしろケーブルにしろ違和感を感じたり、ある程度使い古したら新品に交換すると良いだろう。こればっかりはまだ使えるのに……といった“もったいない精神”は、ほどほどにしておくべきだ。

<TEXT/板倉正道>

【板倉正道】

テクニカルライター。三才ブックスのマニア誌『ラジオライフ』にてガジェットや分解記事を執筆。買ったら使用前に分解するのがライフワーク

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)