ネガティブな反応に対して思うことは…

――今年7月、大手コンビニエンスストアチェーンのローソンで「店内での写真・動画の撮影はご遠慮ください」というアナウンスが流れるようになったことについて、スマホカメラを通じて拡大しないと見えづらい弱視の当事者の目線で発信されていましたね。反応はいかがでしたでしょうか。鈴木我信:私の周辺では、「弱視の人たちが置かれている状況がよくわかった」という肯定的な意見が多かったと思います。ただ、公の掲示板などでは、「障害者だからと言って撮影をしてもいいのか」などの懐疑的な声も多く、まだまだ身近に困難を抱える人の存在がみえていない人も多いんだなと思いました。やはりこれからも伝え続けていかなければならないと感じましたね。

――ネガティブな反応に傷つくことはないですか。

鈴木我信:傷つくというよりも、まず「どうやって現状を変えていこう」と考えるタイプのようです。障害の存在を知ったうえで個々人がどう思うかまで私は立ち入ろうと思わないし、その人の考え方は自由だと思いますが、詳しく知らなかったり考えたこともない人に対しては、積極的に発信することで情報を届けたいとは思っています。

やりたいことをやらせてくれた両親

鈴木我信:両親が常にやりたいことを制限せずにやらせてくれたことが関係するかもしれません。

幼少期はわりとそそっかしくて、友だちとサッカーをやって接触して舌を切ってしまったり、スパにある懸垂の棒みたいなもので遊んでいて目の上をざっくり切ったり……そういうハラハラさせる子どもだったかもしれません。

一番ひやりとしたのは、恒例の家族での花火大会をやっていたときのことです。線香花火をよく見たくて目に近づけたら、火花が目のなかに飛び込んできました。幸いにも数時間後に視力は戻りましたが、相当肝を冷やしました。目に障害があることで、両親はきっと心配なこともたくさんあったと思いますが、過保護になりすぎずにじっと耐えてくれました。

気分が重くなった、陰湿な“いじり”

鈴木我信:ひどい暴力を振るわれるとか、仲間はずれにされるなどのわかりやすいイジメはありませんでした。ただ、同級生が“いじり”だと思っているもののなかには、当時の私にとって気分が重たくなるものもありました。

今でも覚えているのは、駄菓子屋で「きなこ棒」を買ったときのことです。あたりが出るともう1本もらえるお菓子なのですが、友人たちが口々に「あたりじゃん! あたってるよ」というので、つい私も嬉しくなってしまったんです。

でも目を近づけてよくみても、あたりを示す赤色ではないんです。結局、友達は「どうせ見えていないから」と適当なことを言ってからかっていたんです。くすくすと笑う声が聴こえて、なんだかどんよりしてしまいました。

――そうした陰湿な“いじり”が中学受験をするきっかけになったそうですね。

鈴木我信:そうなんです。国立盲学校は全国に1つしかないのですが、小学校5年生のときに受験を決意しました。正直、もとから頭がよかったとか、そういうわけでもありません。それまではテストで0点を取ることもありました。けれども真剣に勉強した結果、入学することができました。

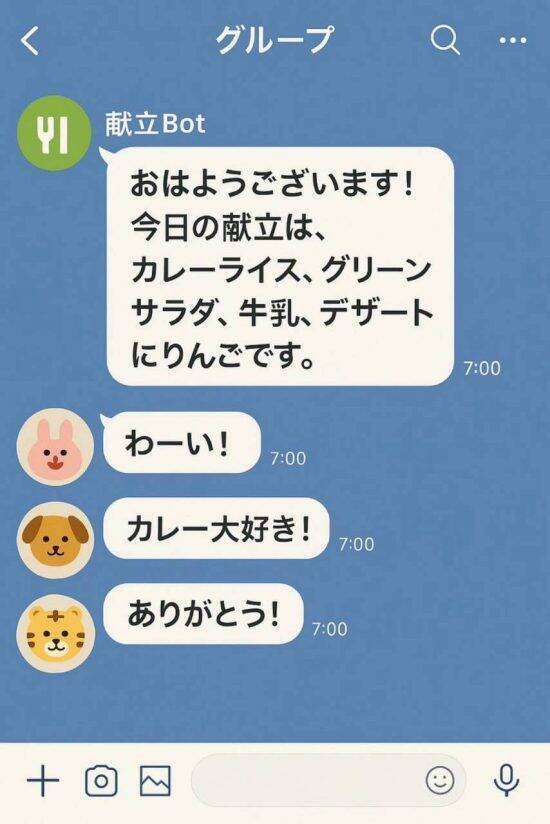

「献立を教えてくれるシステム」を構築

鈴木我信:はい。中学校は給食があるのですが、友人が毎回「今日の給食なに?」と聞いてくるんです。答えるのは全然苦ではないのですが、「これ、仕組みを作って解決できないかな」と思ったんですね。

そこで、ほとんどプログラミングなんて知らなかったのに、勉強し始めました。そして朝7時になると自動的にLINEを通じて献立がわかるシステムを作ることに成功しました。友人からは、「誰かに頼らなくても、自分でわかるから便利」と好評でしたね。

IT先進国エストニアでしたかったこと

――さらに高校のときは、IT先進国に武者修行に行ったと伺いましたが。鈴木我信:そんな大げさなものではないのですが(笑)。高校時代は、視覚障害のある子どもたちを対象とするiPad活用セミナーを主催したり、視覚障害をシミュレートできるアプリを開発したりしました。そんな折、エストニアがIT先進国だと聞いて、現地を訪れたくなったんです。

というのも、当時、日本のマイナンバーカードは顔認証システムが搭載されていましたが、私の目を認識してくれなかったんです。そのため、私は顔認証システムが使えませんでした。一方、エストニアでは婚姻や離縁もWEB上で完結するという話を聞いて、ぜひ電子政府の専門家に話を聞きたいと思ったんです。

――それで、実際に会えたのでしょうか。

鈴木我信:はい、会ってくれることになって。フィンランドとエストニアあわせて1週間程度の滞在でしたが、いろいろなことを学ばせてもらいました。

友人から「君がいてくれてよかった」

――大学進学に際して慶応義塾大学のSFCを選んだのはどうしてですか。鈴木我信:SFCは多様な人たちが混ざり合い、それぞれを尊重して学べる環境だと考えたため、志望しました。多様というのは、文字通り人種の多種多様さもそうですが、障害をもつ人も多くいますし、受け入れる土壌のある学部だと考えたからです。

――まだ入学から数ヶ月ですが、入ってみてどうですか。

鈴木我信:ショックだったこともあれば、「さすがSFCだ」と感動することもありました。印象的だったのは、大勢の受講生をいくつかのグループにわけて議論する授業です。あるとき、その講座を担当する教員のひとりである小児科医の先生といっしょに、「もし自分の子どもが障害を持っていたら」というテーマでディスカッションをすることになりました。各グループで話し終えたあと、それぞれのグループで出た結論を代表者が発表するという形式です。議論は、出生前診断にまで及びました。

あるグループの代表者が少し笑いながら「(出生前診断をして)障害があるとわかっているのに生むなんて、たいへんな人生を歩むことが明白なのに、正気じゃない」という趣旨の発言をしていたのが強く残っています。

しかしすぐに先生が、「障害があることがたいへんだというのはあなたが思っていることでしょう。どんな人でも安心して暮らせる社会を目指さないとね」と窘めていて、救われる気持ちにもなりました。

腹立たしくはないが、ショックを受けた

――グループディスカッションでひとりの学生が放った言葉は、強烈ですね。鈴木我信:そうですね。その発言者個人が悪いとか、腹立たしいとはまったく思わないんです。ただ、まがりなりにもこれから日本の中核を担う人材を多く輩出するであろうSFCにおいて、差別意識を隠そうともしない人たちが思ったよりも多くいることに、ショックを受けました。そうした人たちが考え実行する政治は、弱者に対して非常に冷たいものになるのではないかと思ったんです。だからこそ、ショート動画というエンタメの力を借りて、障害を多くの人にとって身近なものにしていきたいですね。

子どもに対して「見ちゃダメよ」ではなく…

鈴木我信:非常に難しいですよね。たとえば電車などでよく遭遇するのは、小さい子どもが私を見て「あの人、目がへんだよ」みたいなことをお母さんに言う場面ですね。そのときに、「だまりなさい」とか「見ちゃダメよ」みたいな反応をするのではなくて、世の中にそういう障害があることをわかりやすく伝えてほしいなとは思います。

小さい子が疑問を口にしてしまうのは仕方がないですから、せめて覆い隠さずに、障害がある人も社会で生きているというのを教えてあげてほしいですね。

――今後、鈴木さんが目指す方向はどのようなものになるでしょうか。

鈴木我信:私自身まだ大学に入学したてで学ぶことも多い身なので、あまり壮大なことは語れないと思うのですが、漠然としたものならあります。テクノロジーを使って、若い世代に対して障害について考えてもらう機会を創出したいですよね。

障害の当事者が身近にいない環境で育てば、障害者について考えなくなるのも理解できなくはないんです。だからこそ、かしこまった媒体ではなく、リラックスして見られる動画などを発信し続けることで、障害者の置かれた状況を伝えていけたらと今は思っています。

=====

鈴木さんの行動力の根源にあり続ける、「社会をよりよく変えていこう」という意気込み。健常者も障害者も社会の乗組員として平等にとらえ、困りごとを解決するための提案をフラットに行う。彼の目からみえる光景は愉快なことばかりではなかったはずだ。けれどもインタビューの最後、彼は「絶望はしません」と笑った。あるべき社会を作ろうと挑む者の顔だ。そしておそらく、彼は滾る知性でその道を切り開いていく。

<取材・文/黒島暁生>

【黒島暁生】

ライター、エッセイスト。可視化されにくいマイノリティに寄り添い、活字化することをライフワークとする。『潮』『サンデー毎日』『週刊金曜日』などでも執筆中。Twitter:@kuroshimaaki

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)