多くの人にとって、別荘といえば富裕層が持つぜいたくなイメージが強いかもしれない。実際、手が届きそうにもない高額な別荘は今も存在するのだが、一方で手ごろな価格で所有したり、利用できたりするセカンドハウスも登場している。

“持つ”ことよりも“どう使う”か、別荘へのニーズが変化している

そもそも別荘が高嶺の花と言われたひとつのピークは昭和50年~60年ごろ。バブル景気の最中、多くのリゾート地が開発され、軽井沢や箱根、熱海では高額物件も登録抽選になるほど需要があった時代である。その後、バブル崩壊、リーマンショックの波にもまれてリゾート開発は激減。景気の低迷とともにリゾート物件の取引も減少。バブル期に建てられた別荘やリゾートマンションは築年数が古くなり、売却価格が下がっている。

この流れが変わるきっかけとなったのが東日本大震災である。原発事故による電力不足の影響もあり、都会以外に家をもう一軒持つという考え方が生まれた。そこで再び、リゾート地が注目を集めるようになる。リゾート地には保養所が多いように風光明媚(めいび)、海や山が近く自然が豊か、夏涼しい、温泉があるなど、もともと都会人が憧れる立地である。しかも中古別荘は価格が下がっているから、セカンドハウスを求めるには好機到来といったところ。ここ数年、シニア層を中心に中古物件の取引はコンスタントに続いて今に至っている。

ここで注目したいのは、さらなる新しい波だ。若い世代の二地域居住というライフスタイル。もっとカジュアルに田舎暮らしをできないかと考える人が出てきた。「別荘族と呼ばれる富裕層は今も存在しています。でも一方で、別荘のような使い方だけどもっとライトに使いたい。ステータスでなく実際に使いたい人が増えてきました。年齢的には40代が主流で、そんな世代のニーズに合う今までにないリゾート物件が出てきています」と語る唐品さん。

そのひとつが「リノベーション別荘」という。「今、多くの別荘地はバブル期に購入したオーナーが高齢化、建物も古くなっています。子どもが相続しない場合、手放すことになりますが、その建物を購入してフルリノベして販売するのです」と唐品さん。都会ではすでに中古住宅のリノベーションがメジャーになっているが、リゾート分野では壊れた設備の修繕などのリフォームはあっても、建物全体の間取り変更や大幅なデザイン変更などのリノベーションの実績はほとんどない。

その先陣をきったのが山中湖にある富士急山中湖畔別荘地だ。

【画像1】和室のあった築35年の別荘は、リノベーション専門の「空間社」とのコラボにより、アイランドキッチンのある1LDKの別荘に。梁を見せた吹抜けの天井部分が開放的。価格は土地+建物で2550万円。築35年、建物面積52.13m2の中古別荘が間取りや外観もガラリと変え、新築別荘より安く販売されている(写真提供:富士急行)

コンパクトな「小屋」を拠点にする新しい発想また最近は「小屋」ブームでもある。2015年7月に、長野県茅野市で開催された「小屋フェス」(SuMiKa主催)には20棟の小屋が建てられ、都心から遠い立地にも関わらず1万人以上の来場者を集めた。「小屋のニーズは高いです。小屋フェスの後、無印良品が『MUJI HUT』を発表しましたが、こちらも集客が多く、コンパクトな規模で拠点として使いたいという人が増えていることを実感しました」と唐品さん。

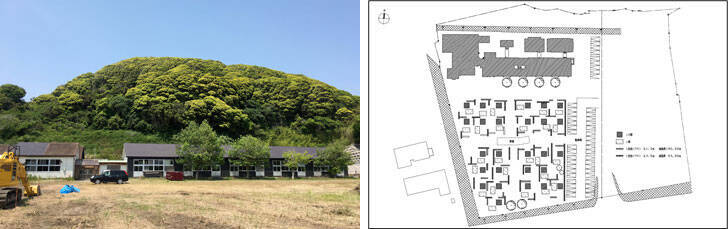

そして、「この秋には、千葉県房総半島の南端、白浜町で廃校になった小学校のグラウンドに無印良品が手掛ける小屋『MUJI HUT』の分譲地ができる予定。小屋の分譲は日本初です」(唐品さん)とのこと。

小屋の敷地は1区画80m2~90m2、小屋の広さは10m2~20m2を予定。週末の宿泊小屋として活用される予定で、校舎のトイレやシャワーが利用でき、庭では家庭菜園やガーデニングが楽しめる。購入者は土地の賃貸料や管理費として月1万5000円~2万円がかかる。「無印良品の小屋のコンセプトはキャンプ以上別荘未満。10m2~20m2の規模で土地は賃貸ですから価格も安く購入でき、二地域居住を手軽にスタートできると思います」(唐品さん)

【画像2】左:南房総市白浜町にある旧長尾小学校。こちらの校庭に無印良品の週末宿泊小屋が誕生する。右:「シラハマ校舎」全体計画図(写真提供:ウッド)

シェアハウスやシェアオフィスの賃貸で二地域居住次に紹介するのは賃貸。「購入にこだわらなければ、賃貸で安く二地域居住は実現します」(唐品さん)。ちなみに前述した「シラハマ校舎」の開発を手掛ける不動産管理ウッドは白浜町にある「シラハマアパートメント」を運営。

【画像3】リーズナブルな家賃で週末リゾートを楽しめるシェアハウスのあるシラハマアパートメント(写真提供:ウッド)

【画像4】こちらはシラハマアパートメントのシェアハウスの一室。窓から海が一望できるロケーションが人気だ(写真提供:ウッド)

自治体でシェアオフィスを運営するところもある。例えば八ヶ岳山麓に位置する長野県諏訪郡富士見町には「富士見 森のオフィス」と呼ばれるシェアオフィスがあり、コワーキングスペースとして使えるようになっている。富士見町では2015年12月から事業をスタート。現在30数名がコワーキング登録をしているが富士見町へ移住し、「富士見 森のオフィス」を日常的な仕事場として利用する人に対して、月額8万3000円の家賃補助制度を設けている。

「登録者は30代が中心でファミリーもいます。

最後に、唐品さんにこれから二地域居住を考えている人へのアドバイスを伺った。「今は土地を購入して新築別荘を建てるというよりも中古物件を購入したり、賃貸物件を借りたりするなどバリエーションが広がっています。こまめに探すのがお勧めです。住みたいエリアが絞れてきたら、地元にあるペンションに泊まって話を聞いたり、町おこしに関わっている人に頼ったりするのもひとつの方法です」と答えてくれた。

【画像5】長野県諏訪郡富士見町のコワーキングの拠点となる「森のオフィス」。30代を中心にテレワークで作業する人たちが30数名登録。気持ちよい空間のなかで自由に利用している(写真提供:富士見町)

●取材協力・別荘リゾート.net

・富士急行株式会社

・ウッド(シラハマアパートメント)

・富士見 森のオフィス 元画像url http://suumo.jp/journal/wp/wp-content/uploads/2016/06/113252_main.jpg 住まいに関するコラムをもっと読む SUUMOジャーナル

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)