49歳で都内の新築マンションから、郊外の築50年超の団地に引越し、一人暮らしをしているきんのさん。80代の母の介護がきっかけでした。

昭和の団地をおひとりさま仕様にリノベーション

きんのさんの暮らす団地は、東京駅から1時間ほどの郊外にある、築50年以上の物件。賃貸住戸と分譲住戸の両方があり、70棟以上、合計2000戸以上もの超大規模団地だ。高度経済成長期にすごい勢いで増えていった団地のひとつ、といえるだろう。

きんのさんが、この団地に住み始めたのは6年前。棟と棟との間隔がゆったりとした敷地の団地だからこそ、窓からの借景も緑豊か(写真撮影/相馬ミナ)

玄関。3LDKの間取りをフルリノベーションで「おひとりさま」用の1LDKに変更(写真撮影/相馬ミナ)

築年数約50年専有面積48平米間取り3DK→1LDK リノベーション費用約454万円住居費以前10万円→現在約2万円きっかけは、母から「同じ団地に暮らそう」の連絡。最初は断固拒否

「ある日、母から突然言われたんです。“私が住んでいる団地に空きができたの。そこで暮らしてほしくて頭金を支払った”と」。本当に青天の霹靂(へきれき)だったという、きんのさん。

というのも当時、自分で新築マンションを購入済みで、そこを“終(つい)のすみか”として考え、一人暮らしを満喫していたからだ。

「いや、絶対無理でしょと、最初は断ったんです。職場から往復3時間もかかる団地は現実的とは思えませんでしたから。とはいえ、会うたびに弱っていた母を思い出し、兄と弟は母とは疎遠で、“そばに暮らすとしたら私だろう”と考え、ずっと迷っていました」

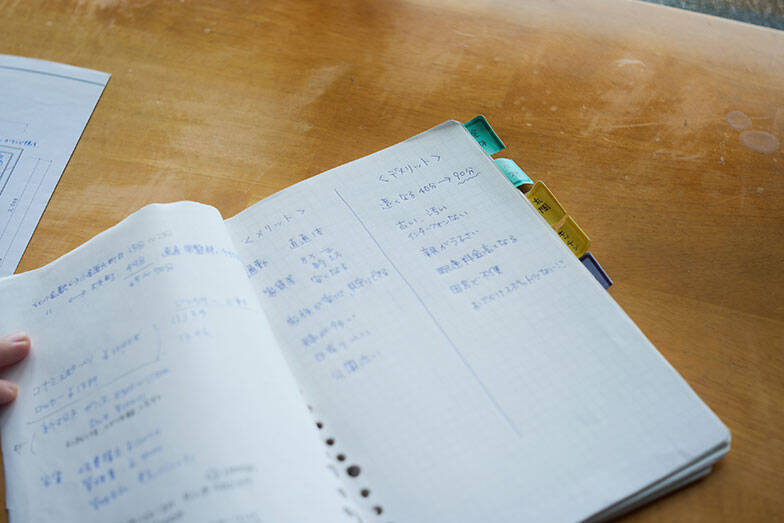

そんな逡巡(しゅんじゅん)のなか、「とにかく書く」ことが習慣のきんのさん、メリット・デメリットを書き出した。

「もし団地に住み替えたら、メリットは住居費が安くなる、緑が豊かで日当たりが良い。デメリットは通勤時間が2倍以上、古い汚い、田舎で不便、お出かけスポットが少ないなど、とにかく思いつくことを書くことで考えを整理したんです」

迷っていた間に書き留めた「この団地に住み替えたときのメリット・デメリット」(写真撮影/相馬ミナ)

一見すると、住居費が安くなること以外、団地に住み替えるデメリットのほうが大きい気がする。

「ですよね。私もそう思います。でも後悔したくなかったんですよね。大変なこともあるだろうけれど、ここで私が母を見捨ててしまったら、自分をきっと責めてしまうと感じたから。団地に引っ越せば自分が思い描いていた老後の夢が白紙になるけど、また新しい夢を見つければいいだけ、それは楽しみにもなると考えたんです」

「書く」ことがセラピーの一種になるというきんのさん。一年に一度、「したいこと」を書いて並べて、ツリーのように飾っている。

そのままでは住めない! リノベーションで“住みたい家”に変えればいい

きんのさんがこの団地に住み替えるうえで、大きな挑戦だったのが「リノベーション」だ。

「初めてこの団地の部屋を見たときは衝撃でした。壁紙は剥がれているし、床も天井もカビだらけでボロボロだし、脱衣所もなく、玄関から着替える場所は丸見え。“このままでは住めない家だ”というのが正直な感想でした。当時住んでいた分譲マンションは、いわゆる“女性の一人暮らし”をコンセプトにした物件で、内装もキレイで設備も最新。あの家からこの家へ?って落差が激しかったんです。しかし、だからこそ、前向きな気持ちになるよう、おもいっきり自分好みの内装にリノベーションすればいいと思ったんです」

リノベーションでキッチン広めのLDKに。カラフルな壁や床の素材を替えるなど、以前の新築マンション入居時では思いもしなかったインテリアに(写真撮影/相馬ミナ)

(写真撮影/相馬ミナ)

リフォーム前のキッチン。タイル壁の向こうに和室がある(画像提供/本人)

キッチン前の壁をぶちぬき、和室をキッチンに。カウンターキッチンで開放的な空間にリノベーション(写真撮影/相馬ミナ)

(写真撮影/相馬ミナ)

玄関横には、一体化した洗面室とトイレ。ブルーのタイルで清涼感のある空間に(写真撮影/相馬ミナ)

「とはいえ、予算がないので、取捨選択の連続。本当はもっと素材に凝りたかったけれど、諦めたものもたくさんあります。

寝室の床は、モロッコ風のクッションシートをネットで購入し、自分で張ったもの(写真撮影/相馬ミナ)

通勤時間が3時間以上なら、仕事を変えればいい

この住まいに住み替えたことの一番のメリットは、住居費が約2万円に下がり、約6万2000円もダウンしたこと。

当時住んでいた分譲マンションは幸いにもスピーディーに売却でき、残っていた住宅ローンは完済。残ったお金でこの団地を一括購入し、リノベーション費用も捻出した。住居費を住宅ローン・管理費・修繕積立金・固定資産税の月換算として計算すると、以前は10万円ほどだったが、現在、住宅ローンはゼロで、月々2万円ほどの支出だ。

そして、最大のデメリットは通勤時間の長さだった。

「往復の通勤3時間はすごいストレスでした。正社員として責任ある仕事も任されており、残業の日は帰宅しただけでヘトヘトでしたから」

そして、住居費ダウンと通勤時間の長さ。そのメリットとデメリットが表裏一体だと気づく。

「住居費が減ったなら、収入が減ってもいいんじゃないかって考えたんです。会社を辞めて、地元で働けば、通勤時間の3時間をもっと有意義に使える。会社を辞められないと思い込んでいたのは、そもそも住宅ローンを抱えていたことも大きかったんです。そのローンがなくなったわけだから、収入が減ってもなんとかなるんじゃないかと考えました」

それからの行動は早い。

51歳で新たな職業に挑戦する。戸惑いはなかっただろうか。

「もちろんうまくいくことばっかりじゃないですよね。もし失敗しても、“ああ、これはダメだったんだな”ということが分かるわけで。でも元気に生きていれば、他のことをやればいいだけというか、やらないでどうしようと思ってるぐらいなら、私はやったほうがいいかなって思っているんです」

通勤時間が減り、陶芸教室に通い始めた。陶芸作品の人形と収集した多肉植物を飾って(写真撮影/相馬ミナ)

空き瓶に花を飾ったり、ゆっくり入れたコーヒーやお茶でリラックスしたり、思い描いていた丁寧な暮らしも家で過ごす時間が増えたからこそ(写真撮影/相馬ミナ)

これまでの感覚でいえば“濃い”団地コミュニティが心地いい

団地暮らしで大きく変化したのは、近所付き合いだ。

長く暮らす住人が多く、ご近所付き合いが盛ん。コロナ禍前は、流しそうめんや焼き芋会、夏祭りと、いろんなイベントが開催されおり、なにかと係や集まりがある。コロナ禍で中断していたが、最近少しずつ復活しているそう。

「私は働いているので、そんなに参加できないですけど、持ち回りで係もあります。以前、係になったときに団地内イベントの受付や誘導をお手伝いしました。

のんびり団地内の敷地を散歩するのも日課。「最近は若いご家族も増えてきた気がします」(写真撮影/相馬ミナ)

こうしたご近所付き合いは、セイフティーネットにもなる。

「社交的な性格の母は、私が引っ越す10年前から暮らしていたので、すっかり団地コミュテニィになじんでいたんです。だから、私は“〇〇さん(母の名前)の娘さん”という認識のされ方をしているんですよ。母は、

団地近くの公園でほぼ毎朝開催されている太極拳に参加していたので、何日か顔が見えないと心配してくださったり、道に迷った母を案内してくださったり、助かっています」

「母との団地内“超近居”が私には一番いい距離感でした」

リノベーション、仕事を変える、ご近所付き合いーー団地暮らしできんのさんの生活は大きく変化した。

母との関係性も同様だ。

実は、きんのさんの両親はきんのさんが幼いころに離婚し、母は東京、きんのさんときょうだいは父と父方の祖父母と地方で暮らしていたため、きんのさんは母と一緒に過ごした時間は短い。頻繁に交流を再開し始めたのは、きんのさんが就職で上京してからだ。

この団地に暮らすまでは、「時々会う」関係。当時、40代のきんのさんは、浅草・上野に近い下町の新築マンションを購入し、“おひとりさま”を満喫していた。

しかし、母のSOSを受け、同じ団地内で近くに暮らし始めてからは、毎朝、毎晩顔を合わせるように。

「毎日会っていると、母の習慣や日常について把握しやすく、母が“あれよ、あれ”と言葉に詰まっても、なんとなく推測することができます。もし、あのまま離れて暮らしていたら、母がなんの話をしているか分からなかったでしょう。母の体や認知機能が急に悪くなったように感じてショックを受けたかもしれません」。

とはいえ、完全同居ではなく、“超近居”という選択は正解だった。

「決して仲のいい母娘じゃないです。けっこうけんかもします。でも同居じゃないから、このまま同じ場所にいたらダメだな、と思ったら自分の家に帰ることができる。いざというときはすぐ行けるけれど、それぞれの生活はある、というのが良かったと思います」

幼いころのきんのさんと母。「母との時間は私が大人になってから、より濃くなりました」(画像提供/本人)

そして、この2年で大きな変化があった。

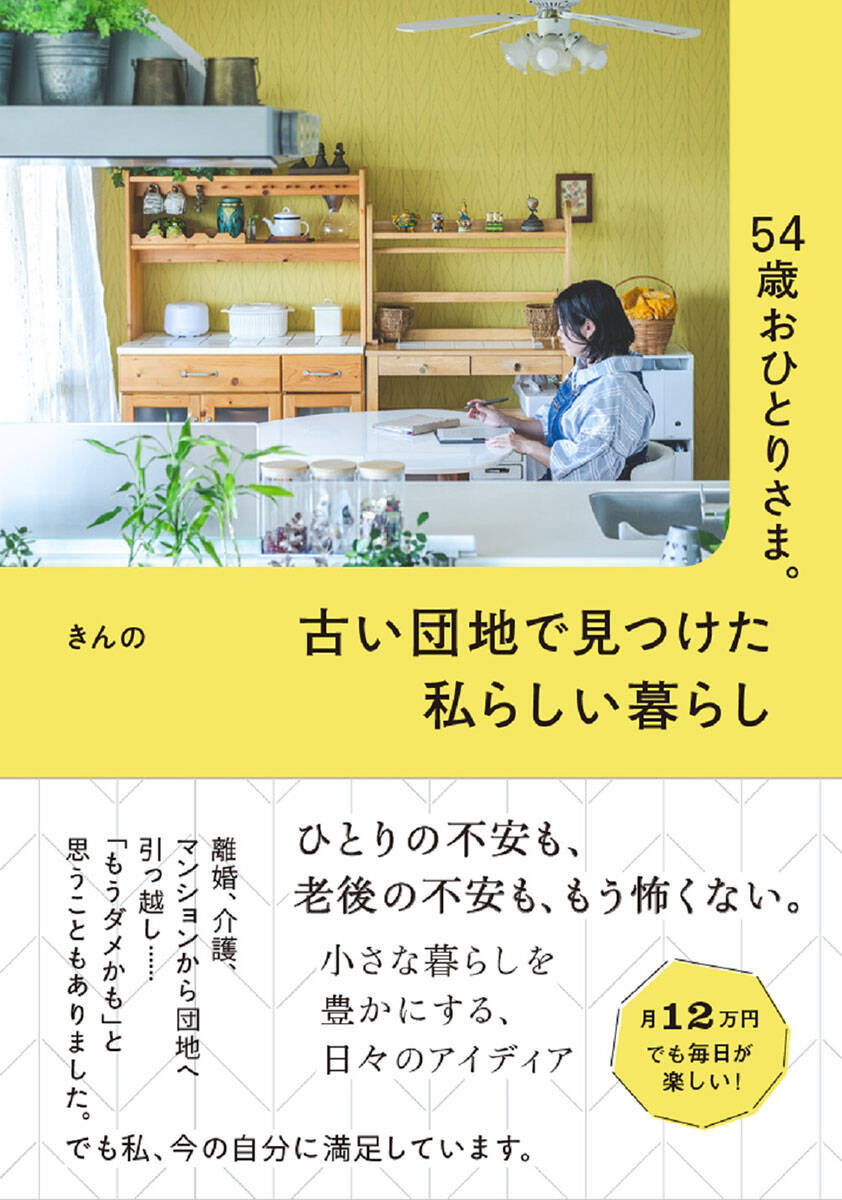

きんのさんの「団地暮らし」ブログから発展し、2023年に書籍になったのだ。

団地暮らしインテリア、老後を想定した節約術や無理しない投資、おうちごはんの工夫など、等身大かつまねしたいアイデアが満載。「古い団地の一人暮らしは“少し早めの老い支度”」とする、きんのさんの考え方や、なにかに迷ったら、文章としてアウトプットし、自問していく思考の整理術に、共感する読者が多いようだ。

「最初、出版社からお声がかかったときは、『え、これを?』と本当に驚きました。“これならマネできるかも”と思ってくださるのかもしれませんね」

書籍が出版されてからは、さまざまな媒体に取材をされることも増えた。先日はNHK総合の情報番組『あさイチ』の取材を受けた。

――何が起きるか分からない。

「私は狭い世界で生きています。人生は選択の連続で判断に迷ったら面白いほうに進むようにしています。安易に結果を想像できないことのほうが、自分次第でもっと面白くなる可能性があり、その可能性にかけてもいいんじゃないかなと思っているんです。ここに住み替えたときは、まさか本を出すなんて思ってもいませんでしたから」

アラフィフは、親の介護は目の前で、自分の老いは遠くにありつつも無視できない年齢。このままでいいとは思わないけれども、慣れた環境を変えることはおっくうかつ慎重になってしまうもの。しかし、きんのさんは、挑戦し、変化を楽しみ、自分の暮らしを獲得してきた。勇気づけられる同世代は多いはずだ。

きんのさん

ブログ 団地日記

『54歳おひとりさま。古い団地で見つけた私らしい暮らし』(扶桑社)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)