「コミュニティ大工」とは、商社勤めだった加藤 潤(かとう・じゅん)さんが、趣味の大工仕事が高じて、さまざまな現場で仕事を請け負っているうちに名乗り始めたもの。建築や不動産の専門家が採算面から手を出しにくい空き家を、施主や地域住民、DIY愛好家など、多様な背景を持つ素人の参加を得て再生するアプローチとして注目を集めている。

空き家をDIYする「コミュニティ大工」とは?

加藤 潤さんは埼玉県出身。2010年に、弟とタツノオトシゴの生態を観察できる日本で唯一の観光養殖場を立ち上げようと、鹿児島県南九州市頴娃(えい)町へ移住した。観光客や移住者を呼び込むため、行政と連携し、多くの空き家を交流拠点や宿に再生する大工仕事も請け負っていた。大工仕事といってもプロではない。趣味の日曜大工が高じて、手伝いを請われているうちに、アマチュア以上プロ未満のスキルを取得していったのだ。

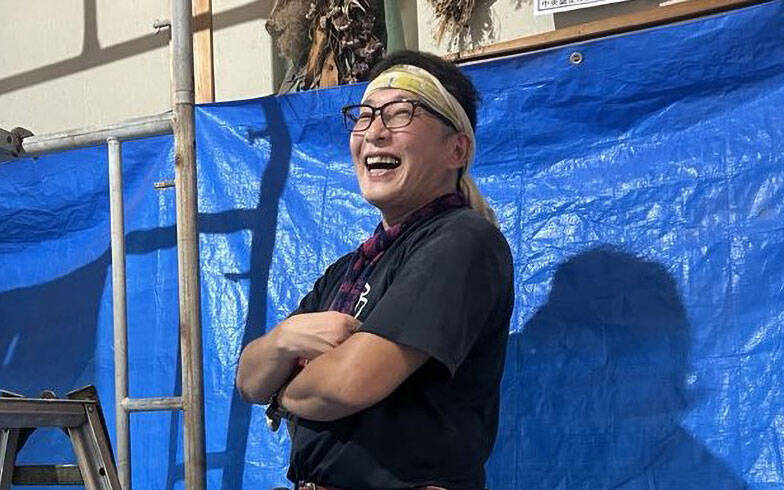

加藤 潤さん/空き家再生事業を行う「株式会社まるのこラボ」代表取締役。地域と行政と観光を繋ぐ活動「NPO法人頴娃おこそ会」にも取り組む。主に九州各地で、空き家再生のハードからソフトまでを担う(画像提供/まるのこラボ)

「やっているうちに、空き家再生って、いわゆる大工仕事だけでは十分ではないと気付きました。依頼者は、移住や二拠点を検討している方。この土地に住みたいと考えているが、そもそも貸してくれる空き家はあるのか、その空き家は再生が可能なのか?その家を所有する家主に橋渡ししてもらえるか? など、もっと前段階の部分がとても重要なんだと実感したんです。そもそも、“この地・この物件で何ができるのか?”と考えているうちは、まだ建築家や工務店にお願いする段階ではないんですよね。もともと商社の仕事をしていて、僕は交渉が割と得意。

そして、大工仕事も相談事も両方受けているうちに、これらをまとめて「コミュニティ大工」という新たな肩書を作った。

「専門的なプロの大工ではないので、完璧な仕上がりや格好いいデザインは求めないでほしいけれど、その代わり、通常の大工はやらない、物件探しや家主への交渉なども含むコンサルタント的な分野もまるっと対応しよう。それが始まりでした」

DIYはアマチュア・セミプロ中心に、ボランティア、プロボノも。施主も参加

加藤さんが名乗り始めた「コミュニティ大工」は、現在、活動を支えている人々の総称として使用している。

加藤さんの活動を支えるコミュニティ大工は、専門のプロの職人、有償のセミプロから、無償のボランティア、実践的な経験を積みたい建築科の学生、自身の専門知識やスキルを無償で提供するプロボノの建築・不動産関係者まで、経験・知識ともに幅広い。加藤さんはプロデューサー兼現場監督のような役割だ。

「もちろん電気工事などはそれ専門のプロに頼む領域もありますが、“大工仕事をやってみたい”と思っている方って思いのほか多いんです。建築家やゼネコン勤務など、“建築知識は豊富だけれど、普段は現場の仕事はあまりしない方”もいる一方、“素人だけど日曜大工の経験は豊富な方”もいて、お互いがスキルや知識を補完しあっていると思います」

初心者向けの道具も多く、自動カンナは子どもでも操作可能(画像提供/まるのこラボ)

解体した古民家から取り出した建具を現場に合うよう調整する作業は難易度高め。写真は、関西から招聘したプロ大工さんから、コミュニティ大工の上級・中級者が施工技術を学ぶ研修会の様子(画像提供/まるのこラボ)

さらに現場は施主自身の参加がマストだ。

「条件というか、自然とそうなった感じです。そもそも私に依頼するのは、DIYに興味があり、自身も改修作業に参加したいと考える施主さんがほとんどなんですよ」

施主がお子さんと一緒に初めての壁打ち。自動釘打ち機はボタンを押せば誰でも釘が打てる(写真提供/まるのこラボ)

というのも、加藤さんが改修仕事を請け負うきっかけが、地域活性の一環だったからだ。

「もちろん遠方に住んでいる、会社員をしているので土日しか来られない、など個人の事情によりますが、施主さん自らが工事現場にいて、その場で情報共有することは、この活動の軸になる部分です。施主さん自らがDIYで参加するので、その場で臨機応変に相談して進めることができます」

工事に参加した施主ご家族と、現場監督をしたコミュニティ大工。このご家族は隣接する土地にカフェを開設予定で、元は倉庫だった場所もカフェの一部として利用しようと改装している(画像提供/まるのこラボ)

参加する理由は「楽しい」から。技術よりもコミュニケーション重視

この活動の根底にあるのは、「ゆるさ」と「楽しさ」

「結局、楽しいんですよね。単なる作業に留まらず、みんなで技術を教えあったり、一緒にご飯を食べたり。なんだか、ずっと文化祭の準備をしているような感じです。それこそお子さんと一緒に参加する方もいます」

「土間のコンクリート仕上げを施主さんのお子さまにもやっていただきました」。現場は住まいの知識を学ぶ格好の場所に(画像提供/まるのこラボ)

実は、当初は少しでもプロの職人がいたほうがいいと思っていた。

「当然、職人は職人の美学があり、質は落とせない。でも周囲は素人ですから、“この仕上がりじゃダメだ”となる。そうすると、空気が重くなるというか、殺伐とした雰囲気にもなるわけです。

大切なのは、結果よりプロセス。生まれるのは、作品ではなく繋がり。そのせいか、同じ釜の飯を食えば仲良くなるという想いのもとでふるまっている“現場飯”なる食事づくりにも力が入っており、キッチンがなければ、調理用の作業場を別途制作してしまう徹底ぶりだ。

完璧な仕上げは目指さない。細かいこだわりは手放す。まずは進めて何かあれば後で直す。通常の現場では考えられないのが「コミュニティ大工」のカルチャーだ。

近隣の方からいただいたプリンを、現場から徒歩1分の海岸でみんなで食べる。こうした休憩の時間もコミュテニィ大工の楽しさ(画像提供/まるのこラボ)

初心者から常連さんまで初対面でも共同作業を通じて自然と交流が生まれる。「和気あいあいと作業を進める感じが楽しいようです。通常の大工現場と違って、女性が多いですね」(画像提供/まるのこラボ)

食を共にすると初対面でも一気に距離が縮まるだけあって、「現場飯」はコミュニティの要(画像提供/まるのこラボ)

ホテルスタッフに建築士、参加者はスキルも背景もさまざま

松元さおりさんは、大工仕事をしたことがなかったけれど、友人の改修工事に参加したことをきっかけに、これまで300回以上現場に通ってくれる常連サポーターさん。今ではあらゆる道具にも手慣れた、頼れる助っ人になっている。

「彼女はホテル併設の温泉でフロントの仕事をしていて、昼間に空き時間があるからと参加してくれるように。

松元さんは今では床の仕上げや棚づくりもひとりでできるように(画像提供/まるのこラボ)

一方、守友寅次郎(もりとも・とらじろう)さんは、今や加藤さんと同じような立場で現場をまとめる存在。もともと、長年、建売住宅の設計をされていた建築士だ。「彼は、“建築というものを現場の視点で見つめたい”と手伝ってくれるようになったんです。当然、建築の知識も豊富で頼りになる。以前の会社員時代には、実際に暮らす人と密に関わることはなかったそうで、この現場を新鮮に思ってくれているようです」(加藤さん)

守友さんは6年前、妻の実家のある鹿児島県霧島市に移住。同市主催のリノベーションスクールで加藤さんと出会ったのがきっかけ(画像提供/まるのこラボ)

見積もりナシで、都度清算のシンプルな報酬体制

加藤さんの現場は、通常の改修仕事とは違い、図面も見積もりもない。現場ごとに、施主と相談しながら、その日の日当に加えて、設備・工具のレンタル料、資材の購入費など実費を、その都度清算するシンプルな費用体系だ。

「通常なら、図面を描いて、見積もりをして、さあ、工事開始、なんでしょうけど。結局、古民家改修って、予期せぬことがたくさんあるんですよ。最初は苦労して図面を作成したこともあったけれど、変更に次ぐ変更なら無駄かな、と。現場に施主さんもいるので、作業内容と費用をリアルタイムで相談し合ったほうが効率的なんです。

その場で施主と打ち合わせ。イメージを共有しやすく、時間も短縮できる(画像提供/まるのこラボ)

施主が次の現場では助っ人に。入居後も自らメンテナンスができる

こうして「楽しい現場」を経験して、「大工仕事は初めて」だった施主が次の現場で手伝ってくれることも多い。最初は「無償」のボランティアだった方が、技術力を上げ、「有償」のセミプロとなるケースもある。

「自分である程度大工仕事ができるようになると、簡単なことは自分で我が家のメンテナンスをするようになるんです。住宅業界はクレームありきの業界といいますが、それは発注者と受注者という金銭を介した契約関係に過ぎないから。コミュニティ大工なら、すでに人間関係ができているので、クレームという形にもなりにくいんです」

構造材加工は難易度が高い作業だが、施工経験を蓄積した施主がこなせるように(画像提供/まるのこラボ)

「単にDIYで安く改修してほしい」という依頼者もいない訳ではないが、結局はうまくいかないという加藤さん。多くの人が関わるので、自分の事情をオープンにできるマインドも必要で、除外しているわけではないが、通常の持ち主が住む目的だけの住宅の依頼はなく、なにかしら地域住民や訪問者に「開かれている」施設を手掛けている。

「しかも、そういう方々は、そもそもの目的が地域での交流なので、改修工事を通じてそのプロセスを先取りしている感があります。実際にここで知り合った方が、そのままその建物の利用者になったり、逆にマルシェなど地域交流の場で出会った方から、改修の依頼があったりしますから」

こうした、地域創生の取り組みは行政にも注目され、サポートしてくれる人には自治体の職員も多い。

霧島市横川町にある築約90年の古民家を借りた施主から依頼され、「横川kito」というカフェとゲストハウスに改修した例(画像提供/まるのこラボ)

「横川kito」内のカフェ(画像提供/まるのこラボ)

加藤さん自身が購入し、再生した南九州市の「礒のや、」は現在、ワークショップや講習会の会場にもなっている(画像提供/まるのこラボ)

固定資産税分の家賃で空き家を貸したい人、借りたい人を繋ぐ

加藤さんに持ち込まれる案件の多くは、移り住みたい人が、空き家を自己負担で改修し、借りるケース。

「放置した空き家も固定資産税はかかる。改修費は入居者が負担する代わりに、年間固定資産税の負担分くらいの格安賃料で家を貸してくれませんか、と空き家の持ち主に交渉することから始めます。だいたい、固定資産税+保険料等で年間3万円程度の負担でしょうか」

原状回復の義務を負わない、構造以外の改修OK、飲食店や宿など商業目的の用途もOK、更新可能な普通賃貸契約など、契約を書面でも交わしている。

「とはいえ、きれいに改修した途端、大家さんが家賃の値上げを言い始め、揉めた事があります。その苦い経験から、大家さんの事情もヒアリングします。また、遠方にいるお子さまたちが“そんな話は知らない”という事態にならないよう、あらかじめ子世帯にも話を通しますし、なんだったら、“現場に一度来ませんか?”と、工事にお誘いすることもあります。そうなると、誰がどんな目的で借りるのか通じるようで、トラブルになることがないんです」

完成するうちに施主、大工のメンバーが仲良くなる。時には大家さんが交わることもあり、ひとつのチームに(画像提供/まるのこラボ)

「例えばアメリカはDIY文化がさかんで、普通の人が自分でホームセンターに行って資材を買って家のリフォームをする。一方、日本はプロとアマが分離しています。今後、空き家問題と職人不足という社会的課題に対し、そうしたアマチュア以上プロ未満の“コミュニティ大工”が担い手となっていけば、ひとつの解決策になるのではと考えています。今後は、この仕組みが全国的に広がっていくといいですね」と語る加藤さん。現在はコミュニティ大工の育成や広報活動にも力を入れている。

コミュニティ大工養成講座。単に技術を学ぶだけではなく、「素人が楽しく作業できるよう配慮すること」「バランスを取りつつ、施工の仕上げとスピードも目指す」などの実践的なやり方を学ぶ場でもある(画像提供/まるのこラボ)

日本の農家では、大変な作業はお互いに協力し合って、労働力を労働力で返す文化があった。「コミュニティ大工」はそんなプリミティブで本質的なものづくりの現場といえる。

とはいえ、まだまだ加藤さん個人の属人的な仕事になりがちな部分があり、「依頼を受ける案件に対し、マンパワーが足りないのが課題」だそうだが、DIYを介した共同作業や既存の枠にとらわれない柔軟な契約形態は、現代の空き家問題や地域活性化に対する新たな解決策として注目されるだろう。

●取材協力

まるのこラボ

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)