9月1日の「防災の日」を皮切りに、9月は「防災月間」となっている。関東大震災が発生したのが9月1日であり、伊勢湾台風など自然災害が多い時期でもあることから、9月は防災について考えてほしい時期ということだ。

【今週の住活トピック】

〇一条工務店/「災害と住まいについての意識調査2025」結果を発表

〇損害保険ジャパン/「防災と保険に関する意識調査」を実施

〇つなぐネットコミュニケーションズ/「マンションの防災対策に関するアンケート」結果を発表

巨大地震や水害の可能性を強く感じている人は多い

自然災害と言えば、「地震」や「水害」などが思い浮かぶが、8月26日に内閣府、8月22日に東京都がそれぞれ、富士山が大規模噴火した場合の火山灰被害を想定したCG動画をつくり、公開した。「噴火」による災害にも備えが必要というわけだ。

一条工務店は、「災害と住まいについての意識調査2025」を実施(対象:全国の男女1269人、調査時期:2025年7月)し、結果を公表した。

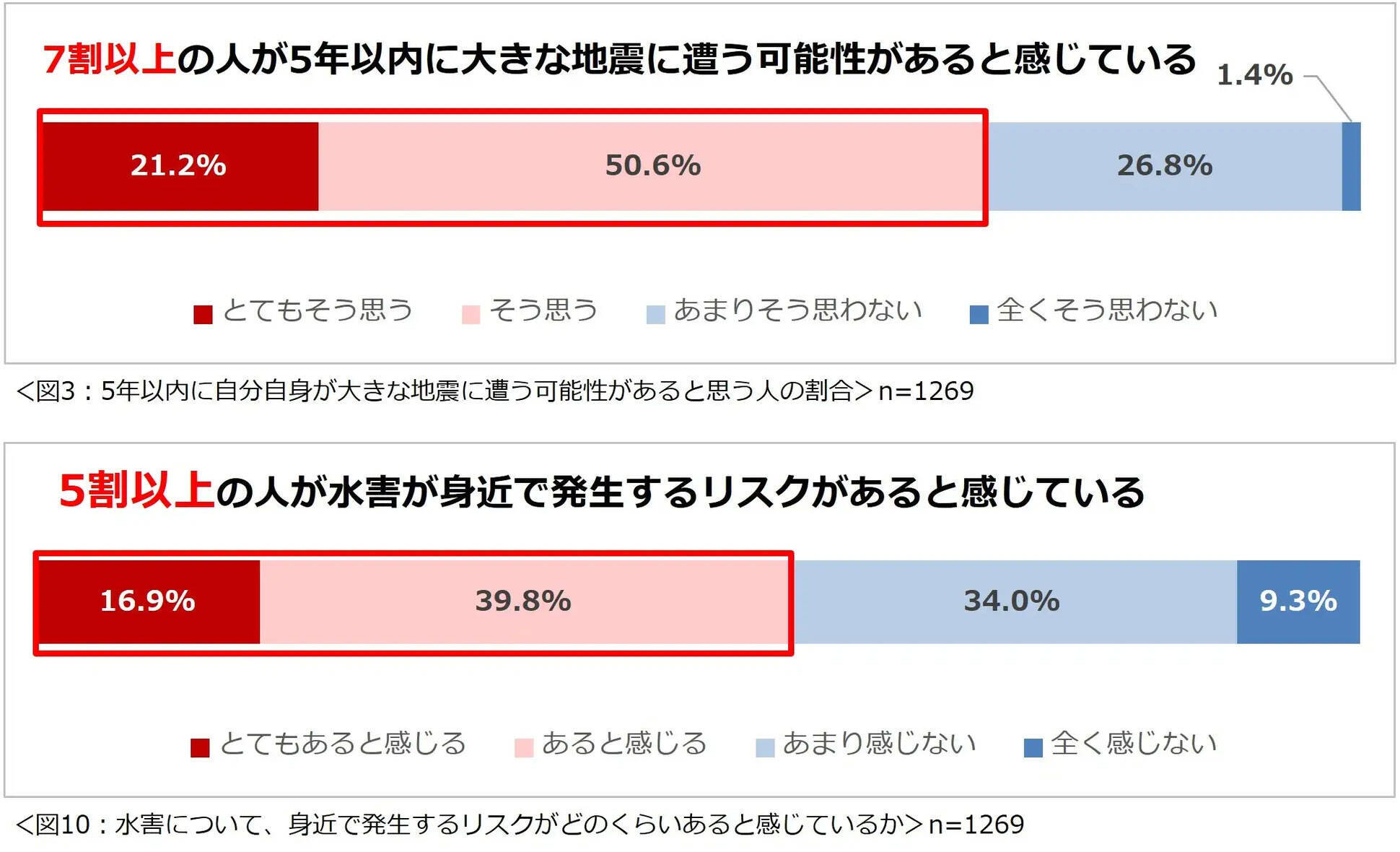

この調査結果から、巨大地震や水害で被災するリスクをどの程度感じているか、見ていこう。まず、「5年以内に自分自身が大きな地震に遭う可能性があると思うか」を聞くと、71.8%が「思う」(とてもそう思う21.2%+そう思う50.6%)と回答した。

次に、「水害について、身近で発生するリスクがどのくらいあると感じているか」を聞くと、56.7%が「あると感じる」(とてもある16.9%+ある39.8%)と回答した。いずれも、自然災害の可能性をかなり感じていることがわかる結果だ。

出典:一条工務店「災害と住まいについての意識調査2025」より転載

自宅の耐震性を把握できていない、最適な避難ルートを確認していない

7割以上が地震リスクを感じているものの、「現在の自宅は、大きな地震が起きても安心できる耐震性を備えていると思うか」と聞くと、約6割が「耐震性を備えていると思わない」(あまりそう思わない41.1%・全くそう思わない21.4%)と回答した。

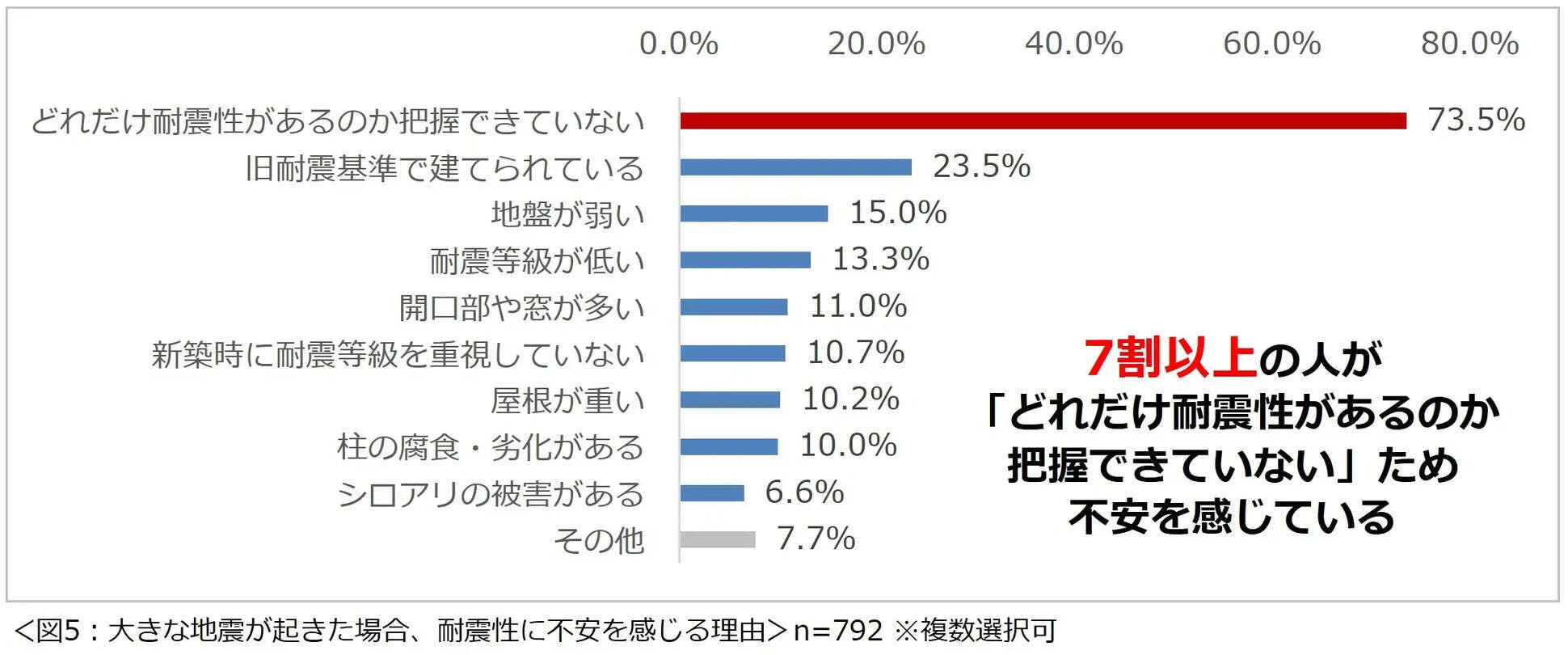

「大きな地震が起きた場合、耐震性に不安を感じる理由」を聞くと、「どれだけ耐震性があるのか把握できていない」という回答が最多の73.5%という結果になった。

出典:一条工務店「災害と住まいについての意識調査2025」より転載

次に、損害保険ジャパンが実施した調査結果を見ていこう。同社は、「防災と保険に関する意識調査」を実施(対象:43都道府県の30歳以上の男女1033人、調査時期:2025年7月)し、結果を公表している。

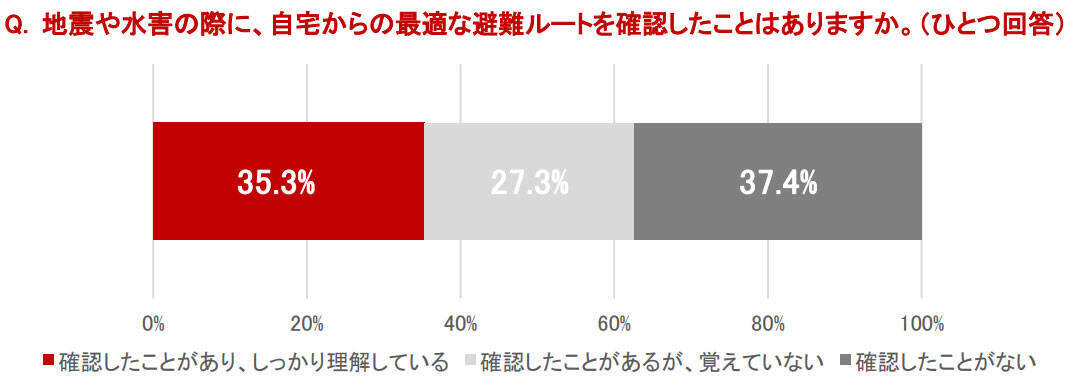

「地震や水害の際に、自宅からの最適な避難ルートを確認したことがあるか」を聞いたところ、「確認したことがあり、しっかり理解している」と回答したのは35.3%にとどまった。

出典:損害保険ジャパン「防災と保険に関する意識調査」より転載

ハザードマップをしっかり確認しているのは4割台

地方自治体では、自然災害の種類ごとにハザードマップを作成しているが、一条工務店の調査では「国土交通省および都道府県で公表されている洪水浸水想定区域図・洪水ハザードマップを見たことがあるか」と聞くと、「見たことがあり、内容を覚えている」と回答したのは45.2%だった。

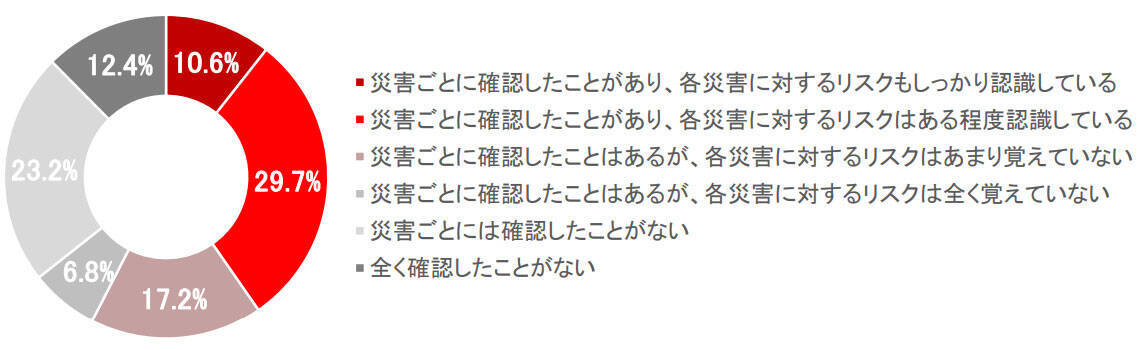

一方、損害保険ジャパンの調査では、「ハザードマップは洪水、内水、高潮、津波、地震など災害種類ごとに作成されているが、自宅のハザードマップを確認したことがあるか」と聞くと、「災害ごとに確認したことがあり、各災害に対するリスクもしっかり認識している」10.6%、「災害ごとに確認したことがあり、各災害に対するリスクはある程度認識している」が29.7%だった。

Q ハザードマップは洪水、内水、高潮、津波、地震など災害種類ごとに作成されています。ご自宅のハザードマップを確認したことはありますか。(ひとつ回答)

出典:損害保険ジャパン「防災と保険に関する意識調査」より転載

ハザードマップは見ただけでは、実際の災害時に活用できないため、万一のときに活用できるように記録しておきたい。また、災害被害想定の範囲が変わることもあるので、常に最新の情報を確認してほしい。

マンション(集合住宅)では自宅避難(在宅避難)の備えが重要

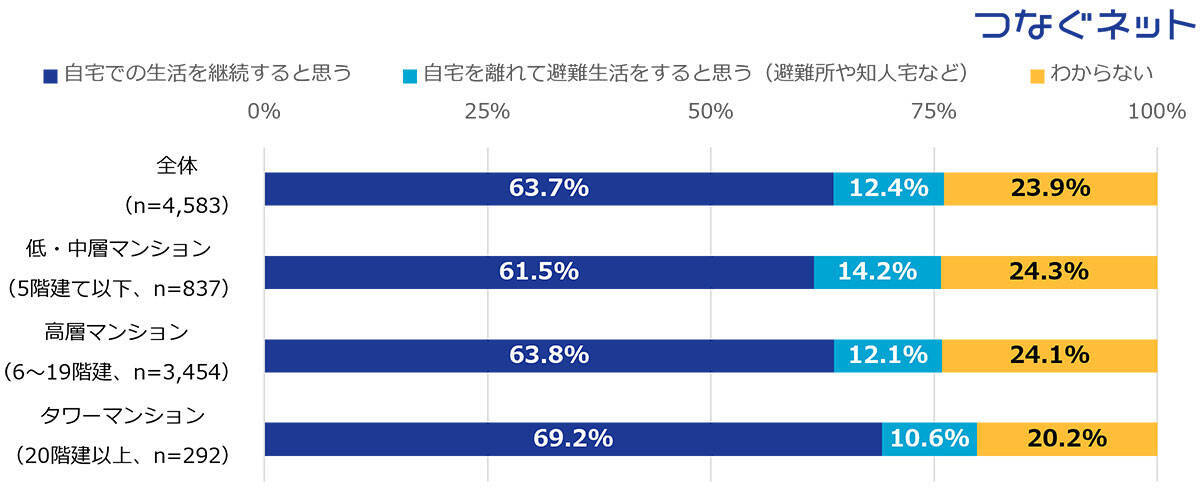

また、つなぐネットコミュニケーションズでは、例年この時期に「マンションの防災対策に関するアンケート」を実施し、結果を公表している。2025年の調査(対象:総戸数50戸以上のマンションに住む20歳~79歳の4583人、調査時期:2025年7月)では、マンションの階数別に「低・中層マンション」(5階建て以下)、「高層マンション」(6~19階建て)、「タワーマンション」(20階建て以上)に分けて分析した。

マンション居住者に、「あなたが大地震に被災したら、その後はどこで生活することを想定しているか」と聞くと、6割以上が「自宅での生活を継続すると思う」と回答した。特に、マンションの階数が高いほど、自宅避難の考えが強いことがわかる。

Q.もし、あなたが大地震に被災したら、その後はどこで生活することを想定していますか。

出典:つなぐネットコミュニケーションズ「マンションの防災対策に関するアンケート」より転載

なお、同社の前回(2024年実施)の調査では、分譲マンションと賃貸マンションの居住者別に調査している。「大地震に被災したら、その後はどこで生活することを想定しているか」という問いに対して、「自宅での生活を継続すると思う」という回答が、分譲マンションでは63.4%だったのに対し、賃貸マンションでは44.8%とかなり低くなった。

その影響か、「飲料水・食料の備蓄」(分譲:63.1%/賃貸:51.0%)や「災害用トイレの備蓄」(分譲:31.7%/賃貸:15.5%)などの対策を見ると、実施率にかなり違いが見られた。

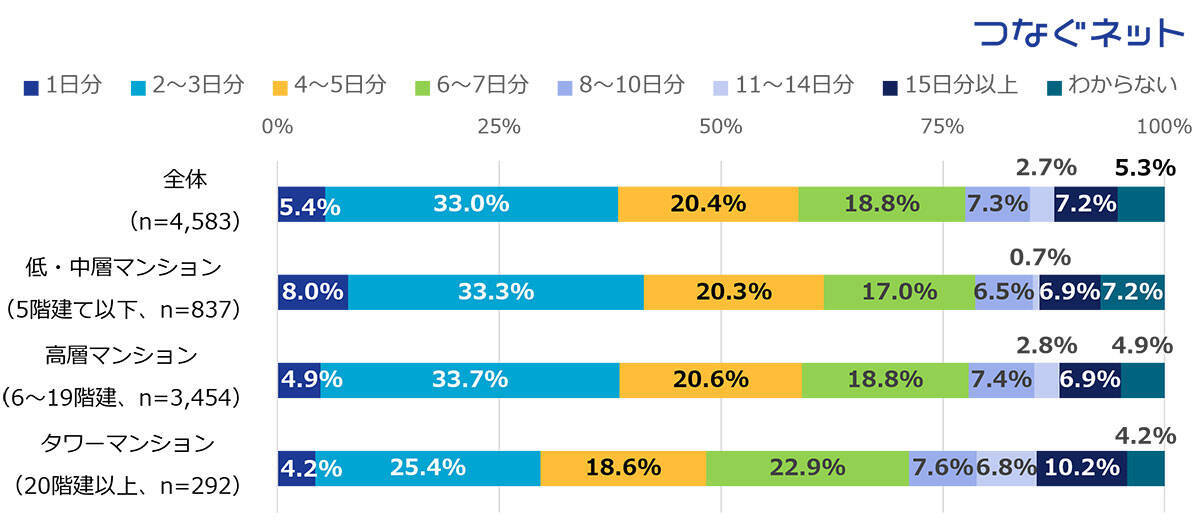

ほかにも、「災害用トイレの備蓄を何日分しているか」で、タワーマンションで備蓄日数が多い傾向が見られるなど、マンションの階数の高さや、分譲か賃貸かで、災害への備えが異なることがわかる。

Q.「災害用トイレの備蓄」を選択した方にお聞きします。あなたは、何日分の備蓄品を用意していますか。それぞれ最もあてはまるものをお選びください。※家族がいる場合、家族全員で「何日分」になるかを想定してください。

出典:つなぐネットコミュニケーションズ「マンションの防災対策に関するアンケート」より転載

マンションのトイレは、水だけでなく電気が止まったときも使えなくなる。また、水が確保できても、排水管などの損傷により使用禁止になる場合もある。トイレは、我慢できないものなので、十分な対応が求められる。だが、調査結果を見ると、かなり不足しているように感じる。備蓄品がある、だけでなく、十分な備蓄数があることも重要だ。

自宅避難できる耐震性があるか、災害に応じた最適な避難ルートで避難できるか、自宅避難が想定できる場合は災害時にどんな対応が必要か、どの程度備蓄すればよいか、など検討すべきことはたくさんある。

防災月間であるいま、もう一度防災対策について、見直してほしい。

●関連リンク

・一条工務店:「災害と住まいについての意識調査2025」

・損害保険ジャパン:「防災と保険に関する意識調査」

・つなぐネットコミュニケーションズ:「マンションの防災対策に関するアンケート」

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)