吉田裕史さん(Part 2)

1968年、千葉県生まれ。東京音楽大学指揮科、同研究科を修了後、2006年からイタリアで本格的に活動スタート。

出水:吉田さんは北海道北見市で生まれ、千葉県船橋市で育ったそうですが、小さい頃はどんなお子さんだったんでしょう?

吉田:とにかく好奇心の旺盛な子供だったと聞いています。父は東京で働き、母は北海道から嫁いできたということで、国内バイリンガルみたいで面白かったですね。

JK:何語でしゃべるかみたいな?(笑)

吉田:アクセントとか、微妙な単語とか。例えば「しばれる」とか「こわい」ってわかります? 北海道で「しばれる」は「寒い」、「こわい」は「疲れた」。子どもって母親と長い間過ごすでしょ? そうすると母親ネイティブになっていくわけですよ。ところが両親の教育方針で、保育園も幼稚園も行かなかったんですよね。家で勉強してたんです。父親が家に帰ってくると、算数、国語、漢字、ドリルを毎日1ページずつ、っていうちょっと変わった家庭だったんですよ。

出水:しっかりしてらっしゃる!

吉田:「教育しつけは親がする」って。幼稚園とか保育園の経験なしに小学校に入ったので、小学校に入った時に「あれ? 自分の話してる言葉、みんなの言葉とちょっと違うな」と。そういうとこから始まってるのは良かったかもしれないですね。

JK:お父様が?

吉田:そう。通信簿に「生活欄」っていうのがあるじゃないですか。ほとんどAだったんだけど、1つだけ「協調性」がいつもCだった(笑)「人に迷惑さえかけなければ、自分の好きな人生を歩みなさい」っていう父親の方針だったんでね。

出水:家の中では音楽は流れていたんでしょうか?

吉田:父親が映画が大好きで、とくにミュージカルが大好きでね。「サウンド・オブ・ミュージック」「王様と私」「回転木馬」とか、そういうLPレコードが2~300枚くらいあって。いわゆるクラシティック音楽エリートではなかったんだけど、身の回りにはオーケストラ・サウンドが常にあった。

JK:それが環境ね。オーケストラ自体、子どものころに見るチャンスもないじゃないですか。今のオーケストラで、例えばリハーサルとかそういう時に、お子さんたちを入れるってどうですか?

吉田:それは大賛成ですね。やっぱり感動体験って早ければ早いほど良いと思うし、私自身が指揮者になろうと思ったのも、小澤征爾さんのボストン交響楽団。日本公演でブラームスの交響曲第1番を聴いて、それでもう釘付けですよね。

JK:それはいくつの時?

吉田:17歳、高校2年生でしたね。高校2~3年生って将来何になろうかなって考える時じゃないですか。自分でも「何になろう? 世界に出たいな、英語を話したいな」といろいろ考えてるわけだけど、具体的になかなかそこまで絞りきれないでしょ。

JK:小澤征爾さんを見たきっかけは、やっぱりお父さん?

吉田:いや、吹奏楽でトランペットを吹いてたんだけど、後輩が「お父さんが、いつもお世話になってる先輩と行ってこいってチケットをくれました」って、一緒に行ったんです。今でも覚えてるんですよ。17歳の時、コンサートでブラームス交響曲第1番の1楽章、2楽章、3楽章、4楽章と、自分の気持ちが変わっていく過程をね。4楽章のメロディのところで、「指揮者になろう」と思いました。

JK:そうですか! 終わったらもうその気?

吉田:1楽章で感激し、2楽章で「なろうかな?」、3楽章で冷静に「どうやってなるんだろう?」みたいな。4楽章で「もうなるしかない!」って、楽屋に行って小澤さんに言って・・・

JK:優しい人でしょ。

吉田:優しい・・・?! ジュンコさんみたいに長い時間話してないし、高校2年生で、学生服着て、入っちゃいけないNHKホールの楽屋に勝手に入ってたわけだから。当時は人気絶頂で、サインを求める列がもう・・・!

JK:それを抜かして?

吉田:もちろん! そんなの待ってたら会えないじゃない!! だって僕は「指揮者になりたいんです」って言いに行ったわけだから!!!

JK:それでサッと行っちゃったんですか?

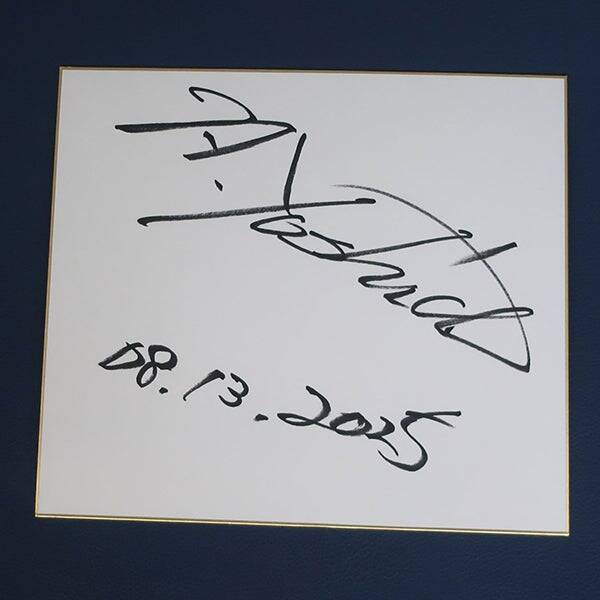

吉田:行っちゃった。知らないっていうのは強いのよ! 高校2年生だから(笑)今だったらできないかもしれない(^^;) 小澤さんが「征爾」って書いた浴衣を着て、演奏が終わった後に楽屋の外のソファで座ってらしたんですね。

出水:その後、小澤さんにはお目にかかれたんでしょうか?

吉田: 30年後かな。あれから何度もお見かけはしてるわけ。小澤さんのコンサートに行ったこともあるし、一番近かったのは成田空港。小澤さんはファーストクラスに行く途中で、僕はこっち側で、数メートルのところで目も合った気がするんだけど(笑)とにかく会いに行こうと思えばいくらでも行けたんですよ。音楽家で指揮者ですから、「小澤さんに会いに行きます」と言えば楽屋に入れた。だけど心に決めたことがあって、「ひとかどの指揮者になるまでは報告に行かない」って決めてた。ちゃんと認められて、ヨーロッパのどこかの歌劇場、オーケストラで、音楽監督とか芸術監督とかそれなりの地位に就くまでは、と決めてたんです。

JK:で、ついにお会いしたのが30年後。

吉田:グラモフォンっていうレコード会社の125周年記念とかで、サントリーホールで小澤さんが1曲振られて、そのレセプションでお会いした。「小澤さん、覚えてらっしゃいますか? あの時学生服を着てた吉田です。指揮者になりました」って報告したんです。そしたら「ウ~ン・・・ああ、君かぁ・・・」っていう感じでした。

出水:思い出していただいたのか、どうなのか(笑)

吉田:でも一生懸命思い出そうとしてくださってたので、嬉しかったです。

出水:2022年にモデナ・パヴァロッティ歌劇場フィルハーモニーの音楽監督に就任し、今年で4年目ですが、どんな楽団ですか?

吉田:モデナという街はまずフェラーリで有名ですね。マセラティもありますし、デュカティというバイクもね。音楽の世界ではなんといってもルチアーノ・パヴァロッティという歌手、あとはバルサミコ酢で有名です。北イタリアですごく裕福な街と言われてますね。そこでパヴァロッティの名前を冠した歌劇場のオーケストラの音楽監督です。

出水:そんなモデナ・パヴァロッティ歌劇場フィルハーモニーの初の単独日本公演が、大阪関西万博イタリアンWEEKのオフィシャル・イベントとして控えています。

吉田:ALLイタリアン・ミュージックで、イタリアを代表する曲を演奏します。メンデルスゾーンの交響曲第4番はなんと「イタリア」という副題がついていて、メンデルスゾーンがイタリアを訪れた時にインスパイアされて作曲した曲です。本当に明るくて輝いている。あとはイタリアオペラから間奏曲とか序曲とかを演奏します。

JK:イタリア・パビリオンがもう1番! 絵画も本物を持ってきて、それも新しく入れ替えて、すごい人気です!

吉田:ジョンコさんがおっしゃったように、イタリアの強みは本物があることなんですよ。絵画にしても音楽にしても。再現したとか、デジタルで。とかじゃなく、本物の絵画、本物の音楽が来ることなんですよ!

JK:吉田さん、マサカの心当たりを。

吉田:人生の中でたくさんマサカがあったんですけど、1つだけでしょ? そしたらやっぱりローマ歌劇場の夏のシーズン、カラカラ浴場という世界遺産。ローマ歌劇場って夏の間は外でやるんですけど、そこに大抜擢!

JK:それはそれは! 私そこで三大テノール見ました。

吉田:悠久の歴史をバックに、客席数も3500。

JK:飛行機がビヤーって飛んだり、鳥が飛んだりしますでしょ?

吉田:それがいいんですよね。そういう時に、どれだけ指揮者に余裕があるかも問われるんです。鳥とかは音楽の中にうまく取り込めるからいいけど、飛行機がゴーってくると、わざとちょっと待ったりする。

JK:でも、いつ飛んでるかわかんないじゃないですか?

吉田:イタリア人ってそういう即興を楽しむんですよね。そういう予期せぬ、何が起こるかわからないインプロビゼーションも含めてパフォーマンスにするのが、指揮者の力の見せどころですね。

JK:たくさんお話しいただいたんだけど、今後は世界のどんなところでやりたいですか?

吉田:やっぱり1つは、イタリアで残っているミラノ・スカラ座。オペラの殿堂で「蝶々婦人」か、「トゥーランドット」をやってみたいですね。あともう1つ、残りの人生を懸けて成し遂げたいと思っているのは日本語のスーパーヒット・オペラ。世界のマーケット、世界の舞台で愛され、100年後、200年後も頻繁に演奏される、「カルメン」や「ラ・ボエム」並みのヒット作。それも日本語にこだわりたい。

出水:何か候補はあるんですか?

吉田:「桟橋の悲劇」っていう素晴らしい台本があるんで、それを音楽にする。素晴らしい作曲家を見つけるのがなかなか大変なんですけど。

JK:そこですね~。オペラの場合は言葉と音楽の両方ないといけないから。

吉田:大変ですね。イタリアではプッチーニの「トゥーランドット」が今から100年前。そこからもう名作が生まれていない、ってイタリア人は言うんです。あそこまで愛されて、頻繁に演奏される曲はないんですよ。もちろん作曲はされてますよ、でも世界中で定期的に演奏される曲はないので、そういうのを残りの人生かけてやってみたい。

JK:ぜひやってください!

吉田:作曲家ではないので、プロデューサーとして。もしラジオをお聴きの作曲家で、ぜひトライしたいという方がいらっしゃったらご連絡くださいm(_ _)m

(TBSラジオ『コシノジュンコ MASACA』より抜粋)

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)