ライムスター宇多丸がお送りする、カルチャーキュレーション番組、TBSラジオ「アフター6ジャンクション」。月~金曜18時より3時間の生放送。

『アフター6ジャンクション』の看板コーナー「週刊映画時評ムービーウォッチメン」。ライムスター宇多丸が毎週ランダムに決まった映画を自腹で鑑賞し、生放送で評論します。

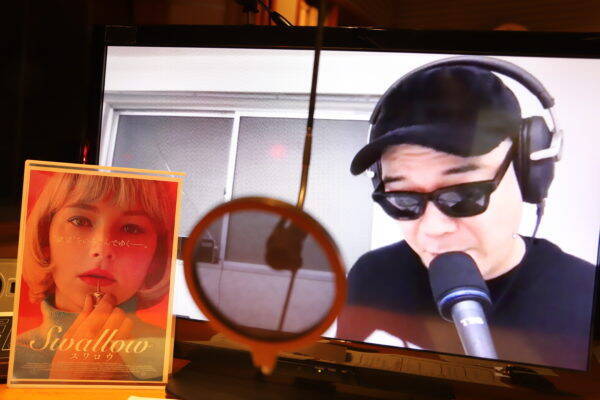

今週評論した映画は、『Swallow/スワロウ』(2021年1月1日公開)です。

宇多丸:

さあ、ここからは私、宇多丸が、ランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する、週刊映画時評ムービーウォッチメン。今夜扱うのは、1月1日から全国公開されているこの作品、『Swallow/スワロウ』。

(曲が流れる)

『マグニフィセント・セブン』や『ガール・オン・ザ・トレイン』などのヘイリー・ベネット主演のスリラー。ニューヨーク郊外の邸宅に暮らす主婦のハンターは、何不自由ない暮らしをしている一方、孤独で息苦しい日々を過ごしていた。ある日、ふとしたことからガラス玉を飲み込んだ彼女は、異物を飲み込むことで多幸感を抱くようになっていくのだが……。ということで、監督は本作で長編デビューを果たした新鋭カーロ・ミラベラ=デイビスさん、ということでございます。

これ、今後ろで流れているネイサン・ハルパーンさんという方の音楽。ちょっとヒッチコック風というか……要するにクラシカルなテイストなんですよね。これ、後ほどそういうテイストがどう変化していくか、なんていう話もしたいと思いますが。

ということで、この『Swallow スワロウ』をもう見たよ、というリスナーのみなさま、<ウォッチメン>からの監視報告(感想)をメールでいただいております。ありがとうございます。ただ、メールの量は、「少なめ」。まあ公開館数も少ないですし、あと、やっぱりこれはどうしたって、コロナウイルスの感染拡大の中で、ちょっと出かける人が減っているという影響もあるのかな、とは思いますけどね。

やはり映画館、営業している以上は、私どもとしては協力しつつ……でもやっぱり、気をつける、という気持ちもわかる。これ、なかなか痛し痒しといったところなんですが。ということでメールの量は少なめなんですが、賛否の比率は、全てが褒めの意見。これ、毎週毎週いただいてますけど、否定的意見が一通もないのは珍しいくらいだと思います。

また、女性からの初投稿も目立ちました。主な意見としては、「スリラー映画かと思って見に行ったら、女性の自立を描いた力強い作品だった」「主人公が異常なものを食べる『異食症』、この自傷行為を経て、自らの内面やトラウマと向き合い、克服していくという様子が丁寧に描かれている」「エンドロールが素晴らしい」などもございました。先週もチラッと言いましたけどもね。「エンドロール大賞だ」なんて言いましたよね。

■「五臓六腑に染み渡りすぎる映画で、思い出すたびに美味しくなっていく」byリスナー

ということで、代表的なところをご紹介しましょう。ちょっと長めですが、すごくいいメールなのでご紹介しますね。ラジオネーム「りんりんりんご」さん。32歳。「私は2歳の娘の母です。結婚、妊娠、出産を経験した身としては、主人公ハンターの心情や行動が腑に落ちる。五臓六腑に染み渡りすぎる映画で、思い出すたびに美味しくなっていく映画でした。ハンターは妊娠中に食べた氷をきっかけに異食症になっていきます。この氷というセレクトが絶妙。

山本アナの言う通り、形を止めることのできないものがハンターを表しているというのもあります。それに加えて、妊娠初期は酸っぱいものやさっぱりしたもの、冷たいものが食べたくなります。レストランでの両親との会食という場で、うっとりしながらバリバリと音を立てて食べることの異様さと、妊娠中のつわりの一種でもある食の変化が一緒くたになって、私はなんとも言えない気持ちで見ていました」。

「そして、私はハンターの気持ちが分かる気がするのです。彼女のように結婚にどこか不安があるとかではないのですが、妊娠すると周囲の人々が私たち女の体を公共のもののように語り出すのです。ハンターの両親は彼女自身を心配しているというより、彼女の子供、ひいては彼らの会社の跡取りを心配しているのです。私もこれまで、『そんな距離感だっけ?』と思うような人に妊娠中のお腹を触られたり、『妊娠中はこういうものを食べなよ』とか知らないおばさんに言われたり。子供が生まれても知らない人や親戚に『1人じゃ寂しいわよね。私は3人産んだのよ。あなたも頑張りなさい』と言われたり……」。いやー、無神経だな!

「……ハンターが異食症になっていくのは、食べたり飲み込む快感もあるとは思うのですが、彼女自身のことも見ずに『妊娠中の体と大事な子供』としか思っていない、この体を傷つけることで彼らに抗うようなところがあったのではないでしょうか。そして今作、トイレのシーンがとても印象的でした。ハンターが周りに隠れて飲み込んだり、それを取り出したり。そしてラストシーン。

だからトイレ全般が……その男性社会的なところも含む社会のルールから、唯一、彼女が逃れられるのがトイレ。だから、いろんなことがトイレで起こるんですよね。やっぱりね。そしてやっぱり、その男性の目線がないあの場、という着地でもありますよね。「……『スワロウ』とは『飲み込む』という意味と『ツバメ』という意味があります。夫の両親に与えられた家の寝室で夫の帰りを待つハンター。これを庭から撮っているシーンはかごの中の鳥のようでした。他のシーンにもこの縦と横の作り、その中に閉じ込められているハンターが印象的でした。そのハンターが終盤にかけて飛び立って行く様は最高です!」というメールでございます。

一方ですね、「空港」さん。この方は男性なんですけど。

このウンコ野郎、言いたいことは両親を通して伝え、聞きたいことはカウンセラーを通して聞く、ステータスばかり向上してしまったクソガキだったからです。こいつがデカい面している会社なんて絶対に潰れますよ。なので経済的に苦しくなる前に出ていって大正解なのです。ということを考えながら見ていたので、最後の彼女の決断は絶対支持です」という。まあ、これちょっと途中を省略させていただきますが。

「私は2人の娘を持つ父親の身ですが、娘たちに『こうなってほしい』と思うことはひとつだけ。それは『自分の人生を生きてほしい』ということです。自分で選び、決断する。そうしていけば、後悔したり、誰かのせいにすることは限りなく少なくなる。

■変化球かと思いきや、どストレートなドラマだった。

ということで、私も『Swallow スワロウ』、シネクイントで1回と、あと、輸入ブルーレイ……向こうではすでにブルーレイが出ているので、そちらを買って、2回以上、鑑賞しております。パンフレットはね、販売されていなかったりする状態なのでね。ということで、先週の山本匠晃さんの「フード改めイートムービーウォッチメン」で、主に前半部、主人公の異食症、つまり本当にある摂食障害の一種なんですが、それが発現し始める瞬間でもある、「氷飲み込み」、先ほどのメールもあった通り。そして、ビー玉を飲み込むシーン。こちらを山本さんに詳細に語っていただきました。これ、詳しくは公式書き起こしが残ってますので、そちらもチェックしていただければと思います。2019年アメリカ・フランス合作作品です。

ただですね、本作は扱うのが2週目なので。ちょっと先週よりは踏み込んだ……まあ、ネタバレというか、踏み込んだ表現の仕方をちょっと許していただきたいのですが。この『Swallow スワロウ』という作品は、精神的に追い詰められた主人公が異常な行動をエスカレートさせていくスリラー、ニューロティックスリラーというような、いわばジャンル映画的なキワモノ性というのが、まずは目が引く。僕もやっぱり予告を見て、まずはそういう興味……あっ、これはエグくて面白そう! みたいな興味の持ち方をしたんですけれども。

まあ、山本さんも、主人公のその異食症行動、その飲み込み、スワロウをめぐる描写を、彼女の置かれた状況であるとか心理と深く結びついたものとして解釈されていました。語られていましたよね。その通りで、それは主人公が、自分と自分を取り巻く世界に感じている違和、それに対する、せめてもの叫びそのものである、という。山本さんも、「あの氷の音にみんながギョッとするけど、あれは彼女が初めて外に発した“声”だからだ」って言っていて。これは見事な解釈ですよね。

まあ、それは心の叫びでもあって、最終的にはこの作品、彼女がそれまでの心理的・社会的抑圧から自らを解放し、真の自分、真の自分の人生を取り戻していく、真の自分と向き合っていく、という、観客のハートど真ん中に剛速球を投げ込むような、わりと骨太なっていうか、どストレートな人間ドラマになっていく。変化球かと思いきや、どストレートなドラマだった。

ということで、最初は「うわっ、エグい! キツい!」みたいな、心理スリラー風に楽しむ感じなんだけど、最終的には、ドスンと腹に来る感動が残るという、そういう映画でもあるわけです。それで実際、映画自体の作りも、物語がそうやって変化していくに従って、徐々にそのタッチ、映画の文法というか、それを変化させていく。実は最初と最後では、映画としての語り口自体が全く変わったものになっている、という、そういう設計にもなっている、っていうことですね。

■本作が長編デビューのカーロ・ミラベラ=デイビス監督は学生時代、ジョーダン・ビールのお友達

とにかく、撮影、美術、衣装、音や音楽、編集、そしてもちろん主演のヘイリー・ベネットをはじめとする見事なキャスティング、演技まで、全てが極めて精緻に組み上げられた、非常にハイレベルな作品なのは間違いないと思います。脚本・監督のカーロ・ミラベラ=デイビスさん。これが長編デビューになるんですが、見事なもんですけどね。ニューヨークを拠点に活動してきた方で、学生時代にはあの『ゲット・アウト』『アス』などのジョーダン・ピールさんともお友達で、「『シャイニング』と『AKIRA』を見るといいよ」という風に勧められた、ということらしいんですけども(笑)。

で、僕もこのタイミングで、このカーロ・ミラベラ=デイビスさんが過去に撮ったミュージックビデオとか、あとは『Knife Point』っていう2009年の短編があったりするんですけども、こちらを見たんですけど。たとえばその『Knife Point』、2009年の作品は、キリスト教福音派のゴリゴリな家族とナイフのセールスマンというのが出会って起こる、とある惨劇、みたいなことなんですね。

で、今回の『Swallow スワロウ』にも、実はこういうその宗教・信仰の問題というのは、実は背景にドヨーンと横たわっていたりしますよね。そんな感じで、要は家族を通して抑圧的に働く、ある価値観、古い価値観、宗教も含むその社会と個人との軋轢、というのはひとつ、カーロ・ミラベラ=デイビスさん、メインテーマとしてあるのかな、というのは過去の短編を見ても思いますし。実際、この『Swallow スワロウ』の発想の元になったのも、カーロさんの実際のおばあさんのことだったという。僕が読んだのは『Entertainment Focus』というサイトのインタビュー記事なんですけど。

そのおばあさんが、50年代に、彼から見て非常に不幸な結婚生活を送っていて。その中で、過剰に手を洗いまくる……まあ強迫的な行動をとるようになって。精神病院に入れられてしまって、最終的にはロボトミー手術……当時だからロボトミー手術をされちゃって、味覚・嗅覚を失ってしまった、なんていうことがあって。お孫さんであるカーロさんは、そのおばあさん、彼女が、「妻、あるいは母というものはどうあるべきか」という社会が要求する枠組みにはまらなかった、その違和に対して、さっき言ったような「手を過剰に洗う」というような行動で自らを保とうとしていた……結果、彼女は「罰せられた」という。はまらなかったから、罰せられた、という風に感じていた。まさにこの強迫的な手洗いというのを、異食症……「ピカ(Pica)」なんて言われるようですけども、その異食症に置き換えたのが、まさにこの『Swallow スワロウ』という映画ですよね。

■既存の枠組みにはまって生きることを要求される社会への違和感、真の自分の心の叫び

で、個人的にはですね、家族という抑圧、その背後にある信仰、というテーマ。これ、ミュージックビデオの方でも宗教的な儀式を行なっているような様子というのがよく描かれていたりするので……信仰というテーマ、あるいは自らの個人的な体験、痛みから、異様な迫力を放つ物語を紡ぎ出すその作家的スタンスという点で──あと、それが計算されつくした映画的語り口と一致して、非常に不穏極まりない作品に昇華されていく、というその手腕の鋭さも含めて──同じくニューヨーク出身の、アリ・アスターと通じるものを、僕個人的にはすごく感じましたね。過去作なんかを見ているとね。今のところですけどね。

で、このカーロ・ミラベラ=デイビスさん。個人的に興味深いのはですね、『Swallow/スワロウ』、まさにとても鋭いフェミニズム的な問題意識から作られている作品なのは、先ほどのメールとかにもありましたけど、それは明らかなわけですけど。なので僕は最初、脚本・監督の情報を入れずに見たので、「ああ、これは脚本・監督が女性なんだろうな」っていう風に思っていたら、写真を見るとらヒゲ面・長髪・メガネの、まあイケメン男性なんですよ。なんだけど、ただしこの方、『Variety』の記事によると、20代の一時期、4年間ぐらい、女性名を名乗って女性として生きていたこともある。

それで後にまた男性っぽくなってきて……という、いわゆるその流動的ジェンダーっていうのを公言されている方で。「昔はそういう流動的ジェンダーっていう言葉とか概念が流通してなかったから、すごくつらかった」なんてことを仰ってるんですけど。だからこそ、既存の枠組みの中にはまって生きることを要求される、家族とか友人を含めた社会というものへの違和感。そこにはまりきらない真の自分の心の叫び、という、まさにこの『Swallow スワロウ』という作品が描き出しているような諸々が、そもそも切実なものとしてわかってる人だった、っていうことだと思うんですよね。

そんなカーロ・ミラベラ=デイビスさんがですね、2006年の『ガール・オン・ザ・トレイン』という映画を見て、そのヘイリー・ベネットさんの主演がいいなと思いつつ、ダメ元で手紙を送ってみた。「どうせ返事なんか返ってこないと思うけど……」って送ってみたら、「これはすごくいい」ということになって、ヘイリー・ベネット自身が製作総指揮まで務めるほど入れ込むようになって……という。で、実際に各種映画祭などでも非常に高く評価されたその彼女の演技、存在感……まあ過去の役柄と全く違った感じですからね。それが非常にこの作品全体の価値を向上させているのは、間違いないあたりかと思います。

■妊娠した主人公ハンターを迎える夫の父と母。そこに現れる本質的な軽んじ

で、ですね、そんな『Swallow スワロウ』というこの作品。さっきも言ったように、映画を織りなすのあらゆる要素が、深いレベルで非常に精緻に機能しているという。ゆえに、いろんな切り口、味わいどころがあるんですけれども。たとえばですけど、そのイート描写とか以外の部分でもね、非常に特徴的なのはやっぱり、画面構成ですね。先ほどのメールでも仰っしゃられようとしていたのはそういうことだと思うんですけどもね。画面構成。

たとえば、映画の序盤ですね。ヘイリー・ベネットさんが演じるその主人公のハンターは、川沿いの丘に建つ、非常にリッチでモダンな大邸宅に住んでいる。これはオースティン・ストウェルさん演じる……この方は『セッション』とか『ブリッジ・オブ・スパイ』とか『シンクロナイズドモンスター』とかに出ていて、なんというか、ちょっと気弱さを含むマッチョイケメン、みたいな感じかな。そういうのが上手いんですけどもね。

オースティン・ストウェルさん演じる夫に、そのお父さん役のデヴィッド・ラッシュさんが……まさに取り付く島もない威圧感と非常にマッチョな思想性というのものを、物言わずとも発散してる、本当に見事なキャスティングだと思います。要は、デヴィッド・ラッシュさん演じるその金持ちのお父さんがですね、おそらくは世襲で継いだ社長の息子に、新婚祝いとして買い与えた新居である、ということですね。新居だから、最初の方だとその、ソファーにビニールがかかっていたりするんですけど。

あまつさえそのお父さんは、妊娠した主人公のお腹を指差して、「未来の社長だ」なんてことを言って。要は世襲をさせる気満々なわけですよね。で、要はこの大金持ち一家にとって、主人公は、先ほどのメールにもあった通りです、何よりもまず、世継ぎを産むための存在でしかない。上流階級の妻として、そして母として、その枠組みの中でお前はおとなしくかわいくしていりゃいいんだよ、という、本質的な軽んじがそこかしこににじみ出ていて。それが序盤の、異様なつらさを醸し出してるわけですね。

先週、山本さんも熱く語っていた、あの会話スルーからの……という。あの会話のスルーの仕方、本当にひどいよね! なんか、どこかペットレベルのかわいがり方っていうか。まあ、所有物っぽいんですよね。で、ちなみにその夫のお母さん。これ、エリザベス・マーヴェルさんが演じているお母さんが、また絶妙なその皮肉感が効いているんですけども。要は、そうしたゴリゴリの金持ち家父長制の側に、既に完全順応してしまっている人ではあるんだけども、主人公の苦悩や戸惑い、一応そのかつての同じ立場でもあった者として、どこか「半分はわかっている」風でもある。ここが味わい深いんですよね。

だからこそ、その自分という、大金持ちの妻の立場っていうので……「かつては女優を志したこともあったのよ」なんて言いつつ、「この立場に収まる秘訣は、“うまくやれてるふり”をすることね」なんてことを言うわけですよ。「あなたは今、本当に幸せなの? それとも、幸せにやれてるふりをしてるの?」なんていう、意外と急に事の本質を突くようなことを言ったりもするわけです。だからこのお母さんは、実はあっちの男チームと、ちょっと違うフェーズを持っているところが味わい深いですよね。

■映画全体が、主人公自身の変化とか成長と寄り添うようにタッチ自体を変えていく。

で、とにかくそのようにですね、アメリカ上流階級一族の、言わば機能の一部に組み込まれようとしているのが、この主人公なわけですよね。たしかに一見、何不自由ない暮らしに見えますけど、実際のところ彼女は、自分の人生をコントロールする権利を、やんわりと、しかし完全に、奪われた状態なわけです。カゴの鳥……まさにさっきのメールにあった通り。豪華なカゴに入れられた鳥、のようでもあるわけですね。

で、それをセリフとかではなく……「私、カゴの鳥よ!」とか言っているわけじゃなくて(笑)、映像的に表現するためにですね、この映画は、序盤から中盤にかけては、とにかく画面がきっちりと、文字通り「四角四面」かつ、左右対称。できるだけ左右対称に構成されていて。あまつさえ、左右対称がわかりやすいように、真ん中に線が入ったような構図もよく取られている。そのカクカクした画の中で、カメラはわりと引き気味なわけです。その中でポツンと……そのかっちりかっちりした空間の四角の中に、まさにその四角の中に、主人公ハンターが閉じ込められたような画面構成になっている。

で、そのひたすらかっちり、シンメトリカルに、スクエアに、全てが整然と配置されたこの画面、すなわち主人公が生きるこの世界がですね、いつ、どんな風に揺らいでいくのか、というところがポイントなんですね。たとえば、カチカチッとして……要するにカメラはフィックスですよ。固定カメラだったのが、ある決定的な瞬間。つまり、彼女の内面がある決定的な一線を越えてしまう瞬間……具体的には、はっきり体を傷つけるであろうものを飲み込むほうについに動き出してしまう、その瞬間。ずっとカチカチッとしていたカメラが、やおら、手持ちカメラになるわけですよ。

で、見ているこちらも、今まで安定した世界だと思ってたものが、突然、足元から揺らいだような感覚になる。そういう作りが非常に周到なわけですね。あるいは、そのかっちりと整理された空間の中に、ぽつんと取り残されたように、引きの画で、さっき言ったように捉えられていた主人公に、だんだんとカメラが、極度に寄って、その被写界深度が非常に深い……要するに(外側の)世界が目に入らない、彼女だけの心理、というところに入り込んでいくわけです。あるポイントから。

で、ここ。マスタープライムレンズっていうのを使って、物の表面のテクスチャーを、非常に詳細に捉えるレンズを使って。それこそ飲み込む物たちの、物質としてのフェティッシュな感覚っていうのも非常に生々しく捉えるような、寄りのカメラが非常に印象的で。彼女の世界というものを寄りのカメラで捉える。これ、撮影のケイトリン・アリスメンディさんとか、あるいはプロダクションデザイナーのエリン・マギルさんという方。この方は『MAD MEN マッドメン』とかをやっているような方らしいですけども。

あるいは、どこか50年代的なテイストを強調することで、要は旧態依然とした価値観……要は性差別的であったり、階級意識など、旧態依然とした価値観が、現在にもやっぱり浸透して生きてるんだよっていうことを表現したというこの衣装の、リエーネ・ドブラヤさんであるとか。あるいは、先ほどから言っているネイサン・ハルパーンさんによる、やはりクラシカルな……ちょっとヒッチコックとか、ダグラス・サークの昔の50年代ハリウッドのメロドラマを思わせるような音楽。それがやはり最終的には、こんな曲になるわけですよ。たとえばね、こんな曲が流れる。

(曲が流れる)

最終的には、ちょっと現代的な感覚のある……これ、アラナ・ヨークさんという方の『Anthem』という曲。ヒッチコック的な世界からもう全然遠いですよね? 全く違うところに着地して。これ、歌詞もすごく呼応しているんですけども。とにかく、そうした映画を構成する全てが、前半まではさっきから言っているように、整然と、かっちりと、左右対称に安定して動かない画面、クラシカルなこのデザイン、あるいはこの音楽……どこか、要するに浮世離れした、現実社会から切り離された世界(を表現している)。実際に主人公は(外の社会から)切り離されたところにずっと囚われているわけですけど。

それがだんだんと、不安定で、雑然とした、よりリアルな、現実的な世界へと変わっていくという。そして、その主人公がその中で、画面の中で、存在感を増していく。最初はその画面の四角の中で、他の人物の存在に圧迫されるようにいた主人公が、どんどん画面の中での存在感を……要するに(画面内の面積を)占める大きさも含めて、増していく、という。そういう風に映画全体が、主人公自身の変化とか成長と寄り添うように、タッチ自体を変えていく。そんなあたりも味わい尽くしていただきたいあたりでございます。

■人生というものの深淵、真髄が刻み込まれている。見た目のイメージ以上にとんでもなく深く、いい映画!

細かいところで言うと、音の使い方。先週、山本さんが指摘していたように、本当に繊細で計算されていて……氷のショット、コップの上からグーッと寄っていく感じ、ちょっと『タクシードライバー』の胃薬を入れたコップにも通じるショットだと思いますが、ここ、重要なのはやはり、その他の音が一旦消える。で、そこからカメラが引いて、現実世界に観客は引き戻されるけど、彼女はまだコップの中に囚われたまま、っていう、要は視点の寄り引き、そのギャップの見せ方が、すごく上手いとかですね。音でいうとビー玉のところ。これ、2度目に見てようやく気づきましたけども。

ビー玉をグーッと見つめるところで、かすかに、潮騒とカモメと、ちょっと笑い声みたいなのが、ちょっとだけ入っている。つまり、彼女にとっての解放の記憶と繋がる音なんでしょうか? そんなものが鳴ったりするという。あるいは、ふっと音がなくなったりする。どこで音が、どの音がなくなるかっていうところも、注意して味わっていただきたいポイントです。あと、絶妙だなと思うのが、中盤以降登場する、この看護師のルアイさんという方。これ、演じるライト・ナクリさんの、「『容疑者、ホアキン・フェニックス』か!」っていう感じのルックスと相まって(笑)、この登場シーンの「いや、いい看護師って……こ、怖いんですけど……」っていう。

あの「こいつ?」っていう、ユーモアすら漂わせる(登場シーンの強面感)、これもおかしいですけど、これ、ポイントは、シリアから難民として来たらしい彼を置くことで、「所詮はこれ、何不自由ない暮らしをしてる人の、贅沢な悩みなのでは?」というレベルで主人公を見てしまうかもしれない観客に、きっちりと先手を打っているわけですよ。人生の牢獄はどこでもあり得るし、その切実さ、危険さというものを、結局は彼こそが真に理解している、っていう。

つまり、この登場人物の中で、この家の外の世界、現実を、彼と彼女だけが知ってるからなんですよ。そして、何よりも胸を打つのは、終盤、クライマックスで、主人公が対峙することになる、「ある人物」とのやりとり。もちろん、単純に美談と言えるような話じゃないんです。非常にちょっとこれは、嫌な話とも言える話かもしれないんだけど、しかしここにはたしかに間違いなく、大きく言えば人生というものの深淵、真髄。人生の真髄が刻み込まれているとすら言えるような、すごいシーンです。

「自分ではどうにもできないもの」の最たるものとしての、自分自身の生ですよね。で、それをついに自分自身に取り戻すべく、彼女が最後に「飲み込むもの」は何か、ということですよね。もちろんこれ、考え方次第によっては非常にショッキングでもあるような着地ではあるんですが。ただひとつ言えるのは、彼女にとって、そして我々にとってですね、自分の人生を自分でコントロールする……本当の意味で生きるってのは、つまりそのための戦いでもある、ということなんですよね。それだけはたしかなこと。

そして、それは誰の人生にもあるもの。だからこれは、ラストシーン、あそこなわけです。加えてそれは、男性社会の目が及ばない、何なら社会全体の目が及ばないあの空間でこそ、彼女たちのその戦いの手前のところっていうのが、グッとくるようになっている、見事なエンドロール。それをセリフではなく、完璧に映画として着地させるあのエンディング。エンドロールが終わるまで、僕は本当に、身じろぎもせず、スクリーンから目が離せずにいました。

ということで、現状本年度1位です! まだ2本目ですけど(笑)。ということで、日々の暮らし、人生に、抑圧や違和感を感じている全ての人々にですね、この主人公の七転八倒とそこからの再生は、かならずや、胸を打つものとして映るはずではないかと思います。とにかく、見た目のイメージ以上にこれ、とんでもなく深くすごい、いい映画でした! ぜひぜひ劇場でウォッチしてください。

(中略)

山本:宇多丸さん、『Swallow スワロウ』評、お疲れ様でした。

宇多丸:いやいや、山本さんとセットで成り立つものとして……クライマックスのあそこで出てくる「あの人」の演技もすごいよね! あの、目で……アップで見えるあの目の、ちょっとおどおどしたところ、からの……そして最後の目の表情の変化だけでもう、人生の……本当にすごい!

山本:すごい演技!

宇多丸:思い出すだにちょっと鳥肌が立っちゃう。はい。『Swallow スワロウ』でございました。

(ガチャ回しパート中略 ~ 来週の課題映画は『KCIA 南山の部長たち』です)

以上、「誰が映画を見張るのか?」 週刊映画時評ムービーウォッチメンのコーナーでした。

◆1月22日放送分より 番組名:「アフター6ジャンクション」

◆http://radiko.jp/share/?sid=TBS&t=20210122180000

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)