先週末の日経平均は4万3,000円台を回復し、上昇リズムを継続しています。しかし、米国では弱い雇用統計を受けて利下げ期待と景気減速懸念が交錯。

※このレポートは、YouTube動画で視聴いただくこともできます。

著者の土信田 雅之が解説しています。以下のリンクよりご視聴ください。

「 【テクニカル分析】今週の株式市場 上昇リズムの日経平均に潜む「不透明感」。景況感と国内政治が焦点<チャートで振り返る先週の株式市場と今週の見通し> 」

大台を回復した日経平均、「上昇リズム」を維持できるか?

9月相場入りした先週末5日(金)の日経平均株価は4万3,018円で取引を終えました。

前週末終値(4万2,718円)からは300円の上昇となったほか、週間ベースでも8月15日週以来の4万3,000円の大台を回復させています。

<図1>日経平均(日足)の動き(2025年9月5月時点)

あらためて、上の図1で週間の値動きを振り返ると、週の前半は一時4万2,000円台を割り込む場面があるなど、軟調な展開が先行していました。それでも週末にかけてはしっかり上昇し、25日移動平均線がサポートとして機能したほか、移動平均線同士でも5日移動平均線と25日移動平均線とのクロス(デッドクロス)も回避しています。

また、2025年4月以降の日経平均は、25日移動平均線との乖離と修正を繰り返しながら、株価水準を2,000円ずつ切り上げてきたことが確認できます。

足元でサポートとして機能している25日移動平均線が4万2,000円あたりに位置しているため、これまでのような日経平均の「上昇リズム」が継続されるのであれば、直近の高値(8月19日の4万3,876円)や、4万4,000円まで上昇していく可能性は十分にあります。

このままさらなる上昇に期待したいところではありますが、実際には、少し慎重に見ておいた方が良いかもしれません。

「アフター米雇用統計」に揺れる市場

足元の相場に対して、慎重でありたい理由のひとつとして挙げられるのが、先週末5日(金)に公表された米雇用統計(8月分)に対する市場の反応です。

<図2>米雇用統計の概況(青字は今回発表された数字、※印は修正前の数値)

そこで、今回の米雇用統計の結果について簡単に振り返ってみると、非農業部門雇用者数が2.2万人増となり、市場予想(7~8万人増)と比べてかなり少なくなりました。

さらに、過去分も修正され、7月分が7.3万人増から7.9万人増へと上昇修正された一方で、6月分が1.3万人減とマイナスに沈む修正となりました。とりわけ、6月分については、当初の14.7万人増から前月に1.4万人増へと大幅に下方修正され、さらに今回は減少へと修正される経緯となっています。

また、失業率と平均時給(前年比)はほぼ予想通りの結果となりましたが、全体としては、予想以上に米労働市場が軟化していることを示す印象となりました。

これにより、米利下げ見通しが高まるのと同時に、米景気減速への警戒感も意識され、米国市場は両方に反応する展開となりました。

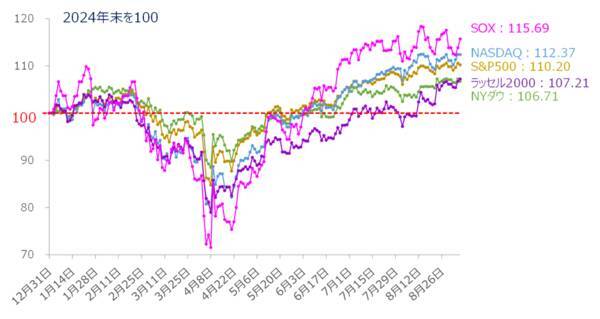

株式市場では、主要3株価指数(NYダウ・S&P500・ナスダック総合)が揃って下落する中、半導体関連銘柄で構成されるSOX指数と中小型株で構成されるラッセル2000が上昇しました。これは、金利低下を好感する買いと、景気減速を警戒する売りが混在する反応となっています。

<図3>米株価指数のパフォーマンス比較(2024年末を100)(2025年9月5日時点)

金利と景気の影響を受けやすい中小型株の指数(ラッセル2000)が上昇していることを踏まえると、米株市場はまだ楽観が優勢と思われますが、景気減速を警戒する売りが増え始めていることは押さえておきたいポイントかもしれません。

また、債券市場では買いが優勢となり、10年債利回りが低下しました。それに伴って金(ゴールド)価格も上昇、そして、原油価格(ウエスト・テキサス・インターミディエート:WTI)や米ドルが売られる展開となりました。

<図4>米10年債利回りの推移(日足)(2025年9月5日時点)

そのため、先週末の米雇用統計は市場に対して複雑なメッセージを投げかけたのかもしれません。

今週も景況感にらみの展開が続く

そんな中、来週の9月16~17日にかけて米連邦公開市場委員会(FOMC)が開催されます。引き続き金融政策への思惑が働きやすくなる中、今週も日米で経済指標を中心に注目材料が多い週となります。

具体的なスケジュールを見て行くと、国内では、8日(月)に8月景気ウォッチャー調査、11日(木)に7-9月期の法人景気予測調査といった経済指標が公表されます。米国でも、8月分の消費者物価指数(CPI)や卸売物価指数(PPI)、9月分のミシガン大学消費者信頼感指数などの経済指標が公表されます。

今のところ、9月のFOMCで利下げの実施が決定される見込みとなっていますが、今週以降の経済指標の結果次第で、相場のシナリオは大きく分かれることになりそうです。

これらの米経済指標を無難に通過すれば、現在の株価水準の維持や株価の上昇が期待される反面、予想以上の景況感悪化や、根強いインフレが確認された場合には下振れ警戒が強まることになるため注意が必要です。

動き出した国内政治も注目材料に

また、日本株については9月7日(日)に石破茂首相が辞任を発表したことで、国内政治の動向も相場に影響を与えそうです。

「総裁選はいつどのように行われるのか?」「候補者は誰になるのか?」「新総裁の経済・財政政策のスタンスは?」など、今後の動向によっては、期待感や警戒感で株価が振らされる場面が増えることが考えられます。

しかし、現時点ではハッキリしていないことの方が多く、日本株はいったん見送られ、足元で好調な中国株市場の方に資金が向かう可能性も想定されます。一般的に政治的な空白や混乱が長引くことを市場は嫌う性質があります。

さらに、様子見が強まることで日本株の売買が少なくなってしまった場合、週末12日(金)に控える特別清算指数(メジャーSQ)で、需給要因で思ったよりも株価が動いてしまう展開もあるかもしれません。

ちなみに、中国でもインフレ関連の経済指標(8月分のCPIとPPI)が今週の10日(水)に発表される予定です。

このほか、個別企業の材料としては、米アップルが9日(火)に開催する秋の新製品発表会が注目されます。

アップルの株価は世界のハイテク株全体のセンチメントを左右するだけでなく、日本の多くの電子部品メーカーにとっても業績を左右する重要な要素であるため、注目を集めそうです。

日経平均の想定レンジは?

このように、相場の基調は崩れてはいないものの、目先については株価が下振れしやすい状況であるといえます。最後に日経平均の想定レンジについてもチェックしていきますが、基本的な見方は変わらず、週足の線形回帰トレンドとMACDの組み合わせから探って行きます。

<図5>日経平均(週足)の線形回帰トレンドとMACD

上の図5は、前回のレポートでも紹介しましたが、日経平均の週足チャートに2023年1月6日週を起点とした線形回帰トレンドを描いたものです。

▼前回のレポート

【日本株】政治が相場を動かすか?総裁選前倒し・FRB介入に要警戒

今週の日経平均がこのまま上方向を目指して行くのであれば、先週末5日(金)時点の値でプラス1σ(シグマ)の4万4,295円、想定以上の強気になった場合には、プラス2σの4万6,633円あたりが上値の目安になります。

反対に、下落して行った場合でも、株価が中心線より上を維持している限り、相場の強気ムードが続くことになります。ちなみに、現時点の中心線は4万1,958円です。

もし、今後の株価が中心線を下抜けてしまった場合には、マイナス1σの3万9,620円が意識されることになります。

このように、現在の相場環境は、「チャートの形状は悪くはないものの、ファンダメンタルズなどの環境面では不透明感が強まりつつあり、攻めるべきか守るべきかの迷いどころ」にあると考えられます。

このような複雑な環境下で最も重要なのは、目先の株価の上下に一喜一憂することなく、一つひとつの材料を冷静に分析し、自らの投資シナリオとリスク許容度を再確認することが大事になってきます。

(土信田 雅之)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)