楽天証券は個人投資家向けに日経平均や為替の見通しなどを聞くアンケートを実施しました。日経平均の見通しでは、1カ月先・3カ月先ともに「強気派」にかなり傾きました。

はじめに

今回のアンケート調査は2025年8月25日(月)から27日(水)にかけて実施しました。

アンケートは、約1,950名を超える個人投資家からの回答を頂きました。

8月末の日経平均株価終値は4万2,718円で、前月末終値(4万1,069円)比から1,649円の大幅上昇だったほか、月間ベースの連騰記録も5カ月に伸ばすなど、強い動きを見せました。

あらためて、8月の相場概況を振り返ると、月初は軟調なスタートでした。東京エレクトロンの業績見通しがネガティブだった影響を受けて半導体関連株が売られたほか、過去分が大幅に下方修正された米雇用統計の結果も相場のムードを悪化させました。これにより売りが優勢となり、日経平均は一時4万円台を下回る場面もありました。

ただ、その後は国内外で好決算が相次いだことで持ち直しました。さらに、米トランプ政権の関税政策に対する不安が後退したこと、9月米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ観測も加わり、日経平均は上値を目指す展開となり、8月中旬には4万3,876円まで上値を伸ばしていきました。

月末にかけては、利益確定売りと下値を拾う動きが交錯する中、株価水準を切り下げながらも堅調な展開が続きました。

このような中で行われたアンケートの結果を見ると、日経平均の見通しDIは強気に傾く一方、為替については、円高の見通しが強まる結果となりました。「株高・円高」という今回の結果の組み合わせをどう読み解くかが、今後の相場を見ていく上でのポイントになりそうです。

次回もぜひ、本アンケートにご協力をお願いいたします。

日経平均の見通し「DI改善のウラに潜む時間軸の変化」

今回調査における日経平均の見通しDIは、1カ月先がプラス16.57、3カ月先はプラス11.86となりました。

前回調査の結果がそれぞれプラス3.26とプラス5.71でしたので、両者ともにDIの値を大きく伸ばしました。また、回答の内訳グラフを見ても、強気派の割合がともに30%を超えているなど、投資家の心理面から見た相場見通しはかなり強気に傾いた印象になっています。

また、今回の調査結果で注目しておきたい点として、「DIの値がそろって2ケタになっている」ことが挙げられます。

当たり前ですが、DIの値は「強気派と弱気派の差分」で求められるため、その値が大きいほど強気派が優勢であることを示します。例えば、2024年2月調査では1カ月先のDIが52.40という、回答者の半分以上が強気派を占める状況になった事例もあります。

少し話がそれましたが、今回注目したいのは値そのものの大きさではなく、短期(1カ月先)と中期(3カ月先)の見通しがそろって強気に傾いていることです。実は、両者ともにDIの値が2ケタとなったのは、2024年3月調査以来、実に久しぶりなことです。

多くの場合、「目先の相場は荒れもようでも、中期的には持ち直す」とか、「足元では勢いよく株価が上昇しているが、長くは続かない」といった具合に、相場の見通しは短期と中期の時間軸でズレが生じます。

相場は近い将来を見据えながら動いていきますが、特に2025年1月に米トランプ政権が発足してからの株式市場は、関税政策を中心に「この先どうなるのか?」が読み切れず、不透明感が強まっていました。

そのため、相場が予測できる将来の時間の長さはどうしても短くならざるを得ず、ここ半年間、3カ月先のDIの値および内訳グラフの割合に大きな変化は見られませんでした。

8月の株式市場は、上昇基調をたどりました。その背景には、米国の関税政策に対する過度な警戒感が後退したことをはじめ、米国の利下げ期待が高まったことや、米テック株の買い戻しの動きや物色の広がりが出始めたこと、国内の決算発表がピークを迎える中、米関税の企業業績に与える影響が限定的にとどまりそうという見通しが優勢になったことが挙げられます。

「不安の後退」から「景気への自信」、「先行きの業績期待」へと、買い材料に対する市場の受け止め方が変化したことで、日経平均の値動きも買い戻しから買い上がりに向かっていきました。それに伴い、今後の相場に対する時間軸を長くする投資家が増え始めたと思われ、それが今回の3カ月先DIの値に表れ始めた可能性があります。

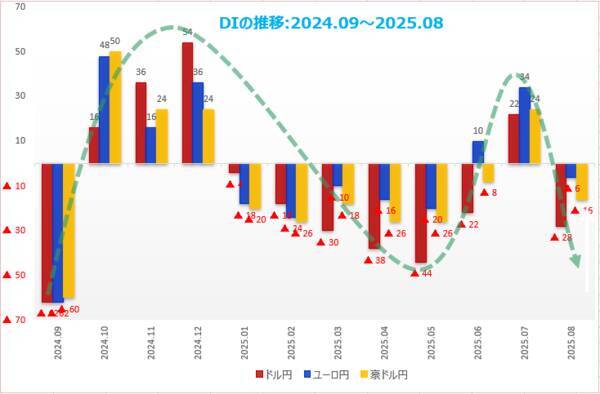

為替DI:9月の見通し。個人投資家の円高見通しが急増!

楽天証券FXディーリング部 荒地 潤

楽天DIとは、ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円それぞれの、今後1カ月の相場見通しを指数化したものである。DIがプラスの時は「円安」見通し、マイナスの時は「円高」見通しで、プラス幅(マイナス幅)が大きいほど、円安(円高)見通しが強いことを示す。

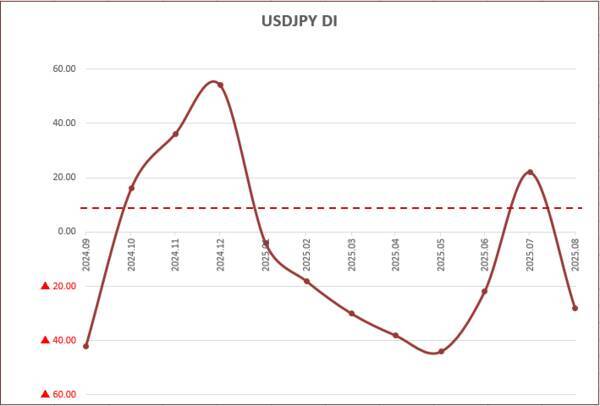

「9月のドル/円は、円安、円高のどちらへ動くと予想しますか?」

楽天証券が、個人投資家を対象にドル/円相場の先行きについてアンケート調査を実施したところ、回答者の64%が、ドル/円は「円高/ドル安」に動くと予想していることが分かった。個人投資家の円高予想が円安予想を上回ったのは、2カ月ぶりだ。

円安予想から円高予想の割合を引いて求めたDIは、円高予想が前月から25ポイント増えて、マイナス28になった。

DIは、マイナス100から+100までの値をとり、DIのプラス値が大きくなるほど、円安見通しの個人投資家の人数が多いことを示し、逆にマイナス値になるほど、円高見通しの個人投資家の人数が多いことを示す。

FRBは二度間違える?

ジャクソンホール会議のパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は、9月の利下げに前向きな姿勢を示しており、マーケットが予想していた以上にハト派的だった。

米国経済は、労働市場に減速がみられる中で、インフレはいまだに目標の2%を上回っている状況だ。FRBは、トランプ大統領に忖度(そんたく)したとみなされないように、最大雇用と物価安定というFRBの二つの使命(マンデート)のバランスをどう取るかに苦労したようだ。

パウエルFRB議長は、利下げの理由を「潜在的なインフレはより長期的な影響を与える可能性があるが、労働市場は特に過熱しておらず、むしろ下振れリスクが増していることを考慮すると、引締め政策の継続は現実的ではない」と、説明した。

米国経済は減速しているものの、悪化しているわけではない。ただ、FRBの中立金利見通しが3.00%前後であるのに対して、FF金利(政策金利)は4.50%と、現在の金利水準はやや引締め的であり、それを調整するために1.5%程度の利下げが必要ということだ。

つまり、利下げは緩和目的ではなく、成長ペースに合わせて、引締めすぎた政策を調整するのが狙いという説明である。トランプ大統領の圧力で「利下げしすぎる」可能性もあるが、それは来年の利下げを減らすことで調整されることになるだろう。

FRBの政策は、歴史的に物価よりも雇用を優先する傾向が強い。今は労働市場の減速がはっきりしているだけに、インフレにある程度目をつむっても利下げを選択することにしたようだ。

パウエル議長は、トランプ関税によるインフレは一過性との見方を示してはいるが、重要なのは、「一過性」とはすぐに消えるという意味ではないと警告していることだ。トランプ関税が物価に反映されるまでに時間がかかるし、関税率の変動が続いているため、調整プロセスが長期化する可能性もあると指摘している。

雇用統計の発表を行う米労働統計局(BLS)は、9月に、ベンチマーク改定による2024年4月から2025年3月までの非農業部門雇用者数(NFP)の修正を発表する。2024年の修正では、雇用者が月ベースにして約7万人下方修正された。同規模の下方修正が今回も行われるならば、5月、6月の雇用者数がマイナス(雇用減)になる可能性もある。

1年前の2024年9月FOMC会合では、FRBはこのデータによって0.5%の大幅利下げを決定した。パウエル議長は「労働市場は過熱状態が消え、冷え込んでいる」ことと、インフレ率2%が達成されるために、「これ以上の雇用市場の減速は必要ない」ことを利下げの理由として掲げた。

しかし、この時の0.5%の大幅利下げは「FRBの勇み足」だったという評価になっている。

実際の労働市場に目立った減速はなかった上に、早すぎる利下げでインフレ根治チャンスを逃してしまったからだ。FRBは2024年12月から現在まで利下げを休止している。

労働市場は減速のサインが出ているが、インフレが収まったわけではない。米国のインフレは2026年第2四半期までに4%まで悪化するとの予測も出ている。中央銀行の政治化は、歴史的に市場を暴発させてきた。1920年代のドイツ、アルゼンチンやトルコがその例だ。

そして、暴発の次に来るのが、高インフレと経済成長の乱高下、通貨安である。FRBが政治化しているという印象を与えるだけで、ドルは準備通貨としての信用を喪失して下落し、米長期金利は急上昇する恐れがある。

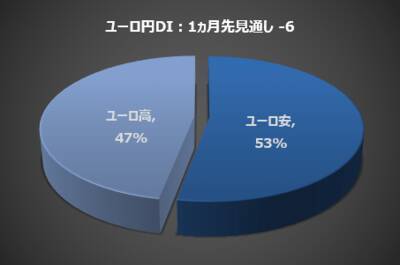

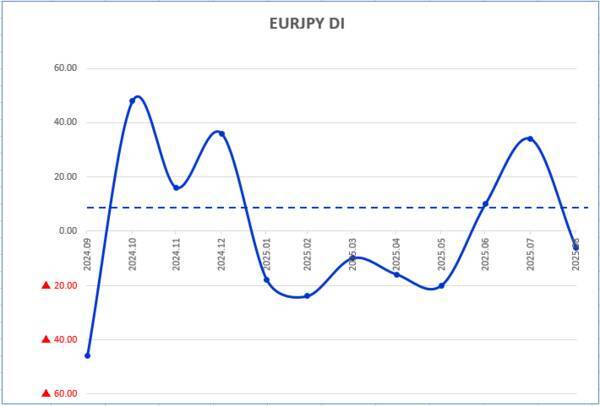

ユーロ/円

ユーロ/円相場の先行きについては、個人投資家の53%が、今月のユーロ/円は「円高/ユーロ安」に動くと予想している。

円安予想と円高予想の差であるDIは、円高予想が前月から20ポイント増えてマイナス6になった。

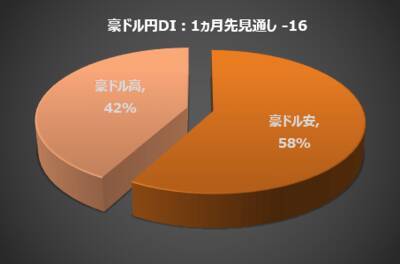

豪ドル/円

豪ドル/円相場は、個人投資家の58%が、今月の豪ドル/円は「円高/豪ドル安」に動くと予想している。円高予想は、2カ月ぶりに円安予想を上回った。 前月「円高/豪ドル安」を予想していたのは38%だった。

円安見通しと円高見通しの差であるDIは、円高予想が前月から20ポイント増えてマイナス16になった。

今後、投資してみたい金融商品・国(地域)

楽天証券経済研究所 コモディティアナリスト 吉田 哲

今回は、毎月実施している質問「今後、投資してみたい金融商品」で、「金やプラチナ地金」を選択した人の割合に注目します。選択肢はページ下部の表のとおり、13個です。(複数選択可)

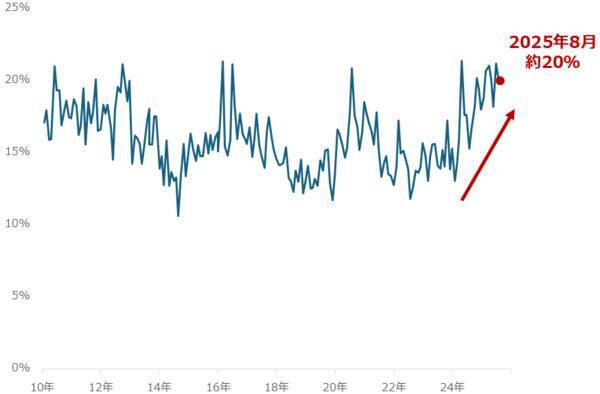

図:今後、投資してみたい金融商品で「金やプラチナ地金」を選択した人の割合

2025年8月の調査で、「金やプラチナ地金」を選択した人の割合は19.97%でした。上の図のとおり、20%近辺は統計史上、最高水準です。実に5人に1人の投資家が、今後、金やプラチナの現物である地金(じがね)を保有してみたいと考えていることを意味します。

今年、金(ゴールド)は史上最高値を更新、プラチナは一時11年ぶりの高値を更新するなど、目立った高騰劇を演じています。高値を更新する様子が魅力的に映るのは、株価指数と同様です。

金とプラチナの価格が上昇している背景に、以下の要因が挙げられます。※あくまで以下は、「今年」という短中期視点の上昇要因です。中長期、超長期視点の上昇要因は別に存在します。

金(ゴールド)

プラチナ

目下、米国で金利引き下げ(利下げ)の議論が進んでいます。今後、年内の利下げ回数、利下げ幅などの議論が加速すればするほど、上記の金(ゴールド)の上昇要因の「3」による上昇圧力が大きくなる可能性があります。

引き続き、金やプラチナの市場を取り巻く環境、金やプラチナ地金を選択した人の割合に、注目していきたいと思います。

表:今後、投資してみたい金融商品 2025年8月調査 (複数回答可)

表:今後、投資してみたい国(地域) 2025年7月調査 (複数回答可)

▼あわせて読みたい

コメ価格「まだ高い」6割。「物価高が投資のきっかけに」の声も

(楽天証券経済研究所)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)