楽天証券は、個人投資家向けに日経平均や為替の見通しなどを聞くアンケートを実施しました。日経平均の見通しでは、3カ月先の「強気派」の割合が4割ほどを占め、2025年からの調査では初めてのこととなりました。

はじめに

今回のアンケート調査は2025年9月29日(月)から10月1日(水)にかけて実施しました。

アンケートは、約2,500名を超える個人投資家からの回答を頂きました。

9月末の日経平均株価は4万4,932円で取引を終えました。前月比では2,200円を超える大幅高となったほか、月間ベースでも6カ月連続の上昇を記録しています。

あらためて、9月の値動きを振り返ると、4万2,000円台の慎重な攻防からスタートしました。しかし、その後は米国の利下げ継続観測に加え、米国株市場でのAI関連銘柄高の流れを受けて、日本株市場でも半導体関連株を中心に相場をけん引。

さらに、自民党総裁選を控えた国内政治への思惑も絡んで騰勢を強め、8月に超えることができなかった4万4,000円台を突破するなど、最高値を更新する動きが目立ちました。一時4万6,000円台に迫る場面も見られました。

月末にかけては、配当落ちや、期末の持ち高調整売りなどが重しとなり、売りに押される展開となりましたが、高値圏を維持する格好で月末を迎えました。

このような中で行われたアンケートの結果を見ると、日経平均の見通しDIは、前回調査に続いて強気の見通しが続く一方、為替については、円高の見通しがやや後退する結果となりました。市場では相場の過熱感を指摘する見方も出ていますが、年末相場に向けた視界は楽観に傾きつつあるようです。

次回もぜひ、本アンケートにご協力をお願いいたします。

日経平均の見通し「中期的な見通しが改善」

今回調査における日経平均の見通しDIは、1カ月先が+11.45、3カ月先は+18.54となりました。

前回調査の結果がそれぞれ、+16.57と+11.86でしたので、1カ月先のDI値は減少した一方、3カ月先は増加する格好となりました。

1カ月先のDI値が減少しているのは気になるところです。

しかし、今回のアンケート調査期間(9月29日~10月1日)の日経平均が売りに押される展開だったことの影響や、直近までの株価が比較的早いピッチで上昇していたこと、そして、3カ月先DIで強気派の割合が増加していることなどを踏まえると、「足元では株価の調整局面が訪れてもおかしくはないが、中期的な強気の見通しは後退していない」という心理が反映されたものと考えられます。

回答の内訳グラフを見ると、3カ月先の強気派の割合が37.39%と、4割に迫っていることが確認できます。ここまで強気派が占めたのは2025年からの調査では初めてです。

株式市場は将来を見据えながら推移していく習性がありますが、「どこまでの将来を見据えるか?」という点では、その時の相場環境によって、時間軸が長くなったり、短くなったりします。

2025年相場は、1月20日に米国でトランプ政権が発足して以来、関税をめぐる政策を中心に先行きの不透明感が強まっていたことで、相場が見据えていた時間軸はかなり短かったといえます。

実際に、2025年に入ってからの3カ月先DIの値は、1カ月先よりも慎重な見通しを示す傾向がありました。年末まで残り3カ月という現在のタイミングで、3カ月先DIの値が伸びてきたということは、株式市場の中期的な見通しが改善されたことを意味すると考えることができそうです。

そんな中で迎えた10月相場。10月4日(土)に行われた自民党総裁選で高市早苗新総裁が誕生したことをきっかけに、6日(月)の日経平均が前営業日比で2,175円も爆騰し、株価水準が4万8,000円台まで一気に引き上がるなど、非常に強い動きを見せています。

高市新総裁のこれまでの発言や総裁選挙時の公約などから、財政出動による経済政策姿勢をはじめ、防衛、経済安全保障、サイバーセキュリティ、エネルギーといった銘柄が大きく買われました。

また、いわゆる「高市トレード」については、2024年9月27日に行われた前回の自民党総裁選挙において、1回目の投開票で「アベノミクス」の継承を掲げる高市氏が得票数でトップになったと報じられたことをきっかけに株価が上昇していった経緯があります。足元の株式市場も、その記憶やイメージがまだ残っている状況と考えられます。

今後のスケジュールとしては、来週15日(水)に臨時国会が召集されます。首相指名選挙を経て、日本史上初の女性首相が誕生する見込みです。しかし、2024年時よりも物価高が進行している中で積極的な財政出動政策を実行してしまうと、物価上昇を抑制できない事態が起こることも懸念されます。

また、2024年と違う点として、自民党が少数与党であることが挙げられます。そのため、連立を組む相手との交渉や組閣人事、具体的な政策の中身を見極めていく段階に入ります。

首相就任後の所信表明演説や国会での答弁、リーダーとしての指導力や資質なども問われてくるため、今後の組閣や国会運営などがスムーズに進まなかった場合、時間の経過とともに、足元の株価上昇が続かない可能性があります。

さらに、月の半ばには日米で企業決算が本格化します。月末にかけては、金融政策イベントも控えています。米国では、10月28~29日に米連邦公開市場委員会(FOMC)、国内では、10月29~30日に日本銀行金融政策決定会合があります。

今回のDIの結果が示すように、現時点で年末までの相場見通しを下方修正する必要はなさそうですが、足元で「上昇し過ぎた」分の株価修正があるかもしれません。これは、一つのシナリオとして用意しておく必要があるでしょう。

為替DI:10月の見通し。個人投資家が相場見通しを円安に変更

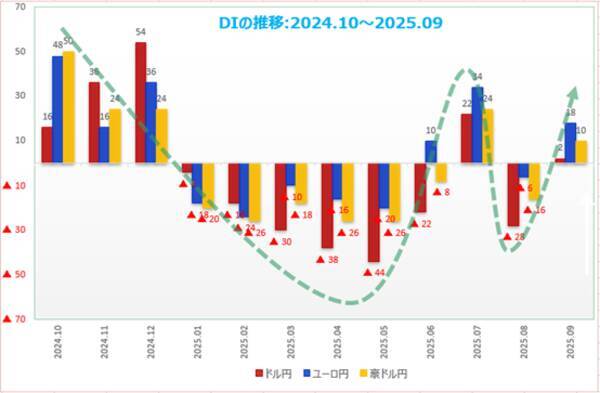

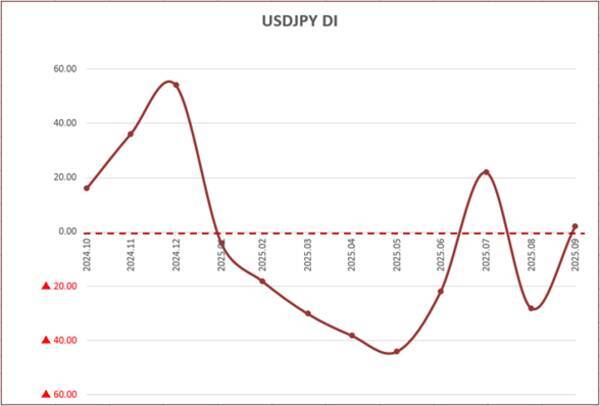

楽天証券FXディーリング部 荒地 潤楽天DIとは、ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円それぞれの、今後1カ月の相場見通しを指数化したものである。DIがプラスの時は「円安」見通し、マイナスの時は「円高」見通しで、プラス幅(マイナス幅)が大きいほど、円安(円高)見通しが強いことを示す。

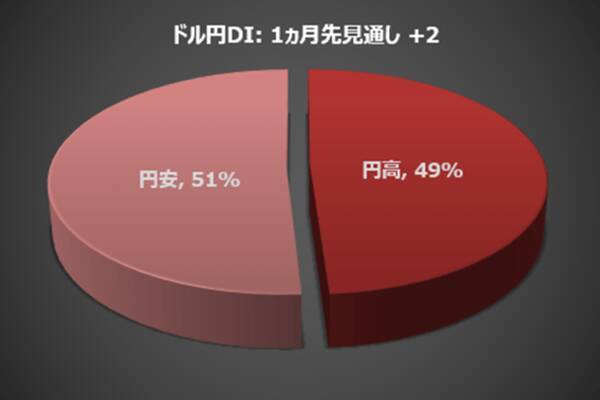

「10月のドル/円は、円安、円高のどちらへ動くと予想しますか?」

楽天証券が、個人投資家を対象にドル/円相場の先行きについてアンケート調査を実施したところ、回答者の51%が、ドル/円は「円安/ドル高」に動くと予想していることが分かった。円安予想は、先月の36%から15%増えた。

円安予想から円高予想の割合を引いて求めたDIは、円安予想が前月から30ポイント増えて+2になった。全体では円安派と円高派がほぼ拮抗(きっこう)している状況だ。

DIは、マイナス100から+100までの値をとり、DIのプラス値が大きくなるほど、円安見通しの個人投資家の人数が多いことを示し、逆にマイナス値になるほど、円高見通しの個人投資家の人数が多いことを示す。

先読みか後付けか

その国の経済がうまくいくかどうかは、中央銀行の政策にかかっているといっても過言ではない。

新型コロナウイルスが流行したときに米連邦準備制度理事会(FRB)は世界に先駆けて緊急利下げを実施した。

FRBは現在、利下げを巡って二つの政策アプローチの間で揺れ動いている。金融政策を決定するにあたって、FRBは伝統的に「フォワード・ルッキング(Forward Looking,先読み)」型アプローチをとってきた。これは、過去の経済データを基に将来の経済状況を予測して、政策を事前に調整する方法である。

例えば、インフレ率や失業率、経済成長率などが今後どう変化するかを予測し、それに基づいて金利の引き上げや引き下げを判断する。FRBはまた、「フォワード・ガイダンス(Forward Guidance,政策ガイダンス)」を通じて市場の期待を形成したり経済の方向づけをしたりすることで、柔軟かつ機動的な政策を可能にしてきた。

ただし、フォワード・ルッキングは、中央銀行の先読みが常に正しいことが大前提になっている。FRBは新型コロナウイルス流行後に発生した猛威をふるうインフレを「一過性の現象」だと結論づけ、利上げを1年近くも拒否し続けた。

その結果、FRBのフォワード・ルッキング(予測)とは逆にインフレの暴走は止まらず、最終的には急峻(きゅうしゅん)かつ大幅な利上げに追い込まれた。これを契機に、中央銀行が経済の「予知能力」を持っているという神話はもろくも崩れ去った。

痛恨の政策ミスを反省したFRBは、政策運営を「フォワード・ルッキング」から「データ依存(Data Dependent)」型アプローチへ切り替えた。

「データ依存」とは、経済が実際に悪化してから対応する方法で、「フォワード・ルッキング」の先回り的アプローチとは対照的に事後的なアプローチといえる。「データ依存」型アプローチでは、利下げや利上げは、明確なデータがそろうまで見送られることが多い。中央銀行の主観が入り込む余地は狭まる半面、経済が悪化した後に対応することになるので、迅速性には欠ける。

今年7月の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合では、その時点の雇用統計などのデータが堅調だったことで、FRBは「データ依存」型アプローチに従って、利下げ見送りの判断をした。しかし、7月雇用統計で明らかになった減速には対応が間に合わなかった。もし「フォワード・ルッキング」型アプローチを使っていれば、利下げを9月会合よりも前に対応していたかもしれない。

FOMCで「利下げ」か「据え置き」かで、参加者の見解が分かれる背景には、政治的雑音はともかくとして、「フォワード・ルッキング」型と「データ依存」型のアプローチの違いが主な理由だと考えられる。

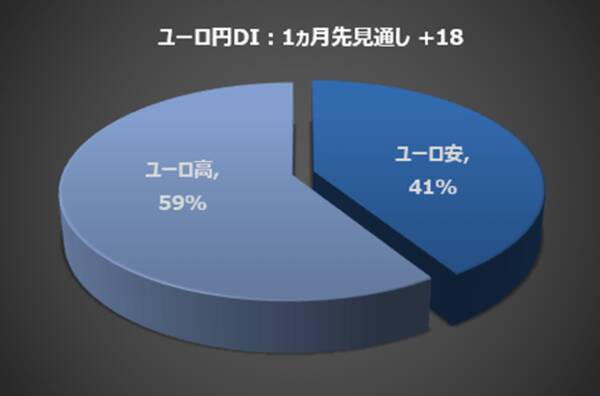

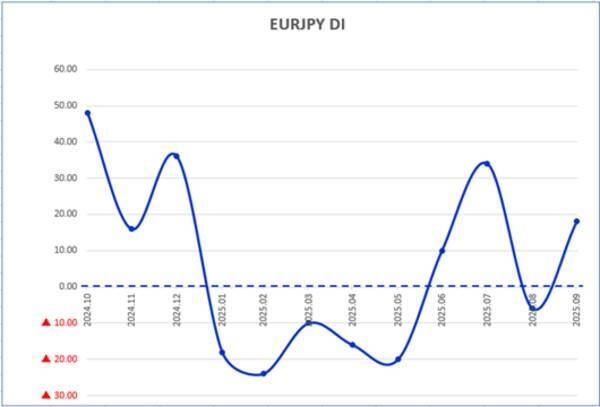

ユーロ/円

ユーロ/円相場の先行きについては、個人投資家の59%が、今月のユーロ/円は「円安/ユーロ高」に動くと予想している。9月は「円高/ユーロ安」予想がやや多かったが、今月は逆転した。

円安予想と円高予想の差であるDIは、円安予想が増えて先月のマイナス6から今月は+18になった。

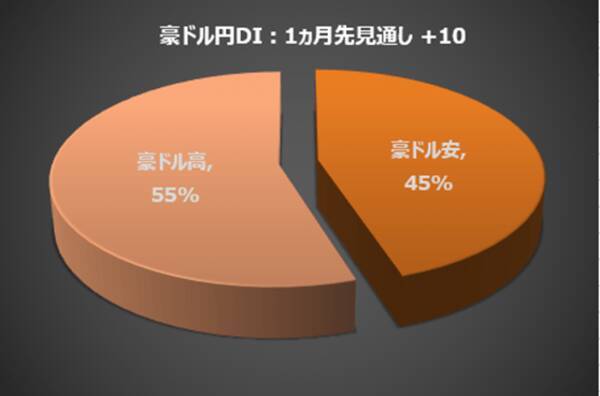

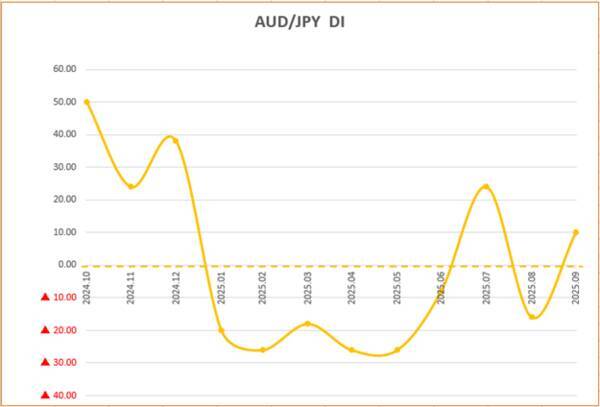

豪ドル/円

豪ドル/円相場は、個人投資家の55%が、今月の豪ドル/円は「円安/豪ドル高」に動くと予想している。

円安見通しと円高見通しの差であるDIは、円安予想が増えて9月のマイナス16から、10月は+10になった。

今後、投資してみたい金融商品・国(地域)

楽天証券経済研究所 コモディティアナリスト 吉田 哲

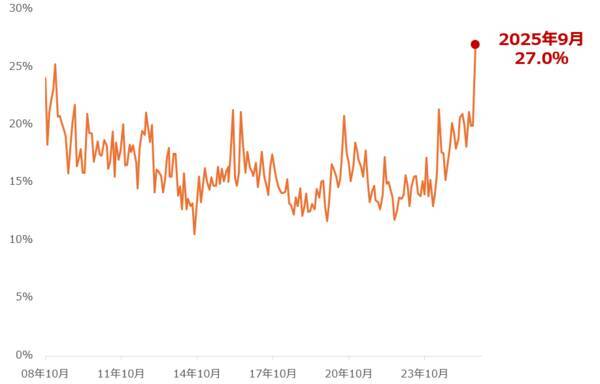

今回は、毎月実施している質問「今後、投資してみたい金融商品」で、「金やプラチナ地金」を選択した人の割合に注目します。選択肢はページ下部の表のとおり、13個です。(複数選択可)

図:今後、投資してみたい金融商品で「金やプラチナ地金」を選択した人の割合

2025年9月の調査で、「金やプラチナ地金」を選択した人の割合は27%でした。今後、金やプラチナの現物である地金(じがね)を保有してみたいと考える投資家が4人中1人以上いることを意味しています。

先月9月、国内の金(ゴールド)の小売価格(税込)は、初めて1グラム当たり2万円の大台に達しました。そして今月に入り、ニューヨークの金先物価格は、初めて1トロイオンス当たり4,000ドルの大台に達しました。

こうした目立った高騰劇は、個人投資家の投資意欲をかき立てる一因になっていると、考えられます。

筆者は7月から10月にかけて、対面型のイベントで登壇したり、ブースで個人投資家の皆さまとお話をしたりする機会がありました。その際、「金(ゴールド)相場はどこまで上がると思いますか?」「どうなれば下がると思いますか?」「どのような買い方がありますか?」など、たくさんのご質問をいただき、ご返答させていただきました。

中には、「株価指数が高騰していることに不安を感じる。だから金(ゴールド)に関心を寄せている」(要約)と述べた方もおられました。好景気の感覚が乏しい中で起きている株高は、不安を増幅させており、その不安への対策として金(ゴールド)が存在する、という考えだと思われます。

引き続き、金(ゴールド)市場を取り巻く環境、金やプラチナ地金を選択した人の割合に、注目していきたいと思います。

表:今後、投資してみたい金融商品 2025年9月調査 (複数回答可)

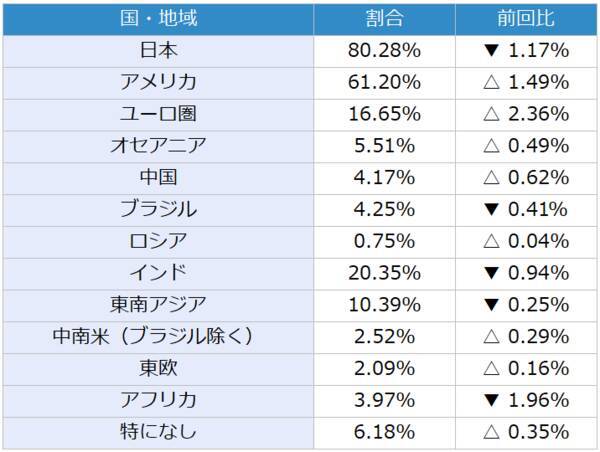

表:今後、投資してみたい国(地域) 2025年9月調査 (複数回答可)

▼あわせて読みたい

個人投資家アンケート:投資情報、みんなはどう集めてる?

(楽天証券経済研究所)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)