この記事をまとめると

■トヨタの株主総会で豊田章男会長のモータースポーツ活動への批判が取り沙汰された■そもそもモータースポーツは欧州の貴族や富裕層の道楽の一種だった

■豊田章男会長はモータースポーツをプロモーションの一種として継続的に最前線に立っている

初期のモータースポーツは貴族の「道楽」だった

トヨタ自動車(以下、トヨタ)が2024年6月18日に開催した第120回 定時株主総会での株主からの質問が、ネット記事やSNSで話題となった。

型式指定における認証不正問題などを受けて、企業としてのガバナンスが課題であり、そうしたなかでモータースポーツ活動などトヨタの事業内容について聞いたものだ。そのなかで、モータースポーツ活動の一部が、豊田章男会長による「道楽」ではないかという表現があったようだ。

本稿では、この質問の意図や、それに対する回答を紹介するのではなく、モータースポーツと自動車産業の関係性について考える。

そもそもモータースポーツは、いや以前は自動車レースという表現が多かったこうした分野は、欧州の貴族や富裕層の道楽の一種だったといえよう。庶民には経済的な理由から自家用車を所有することが難しかった時代、クルマを使って競争をすることは、経済的な余裕がある人々が個人的に楽しむアクティビティだった。

一方で、クルマに関する技術開発の場として、クルマの設計者や製造者が自らドライバーとなって自動車レースに参加するケースもあった。

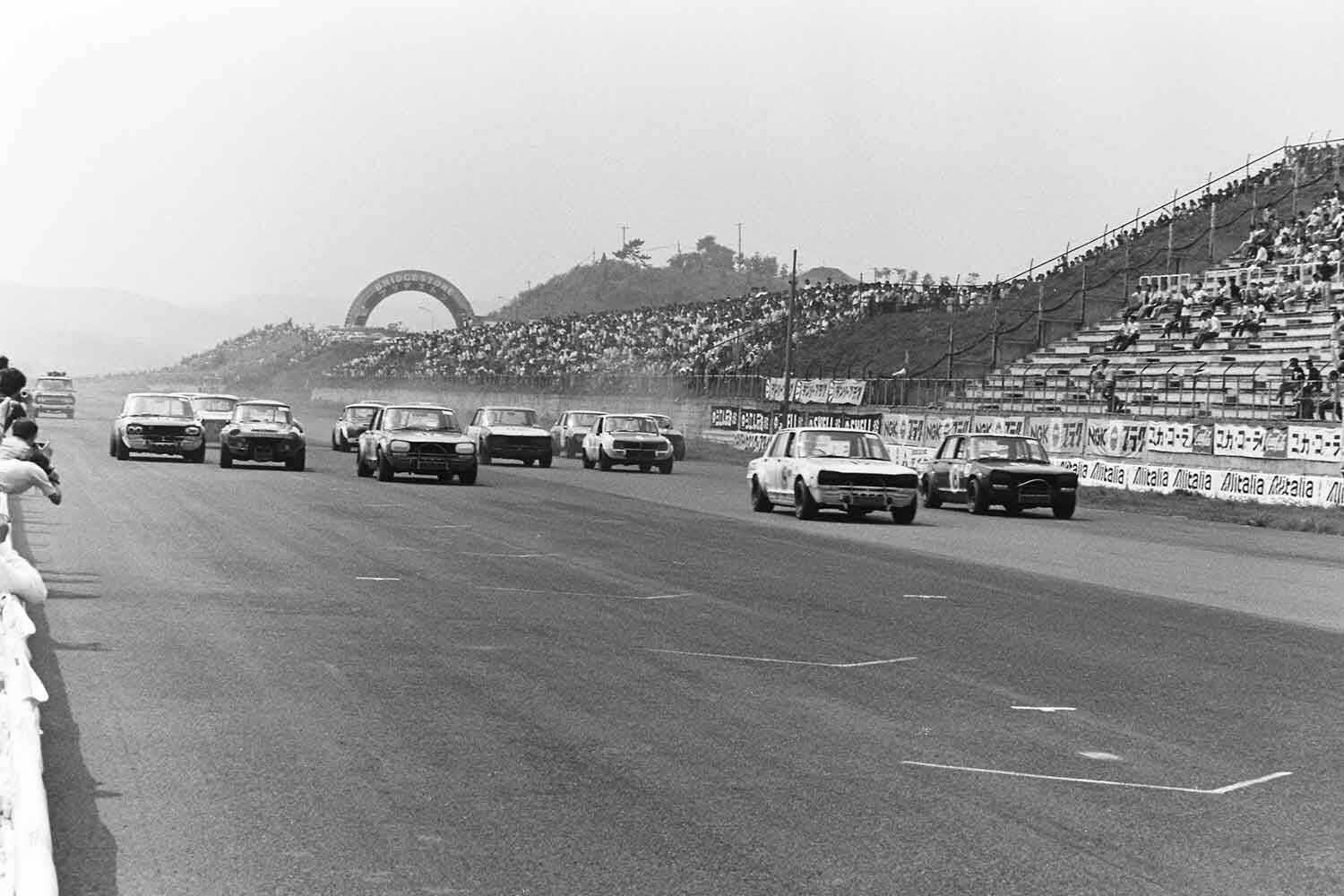

1960年代になると、自動車メーカーが研究開発事業の一環として自動車レースを「走る実験室」と位置付けた。また、若い世代に向けて、いまでいうマーケティング活動として、自動車レースに積極的に参戦するようになったのだ。

そうした活動では、実験担当部署の社員ドライバー、または外部から採用したドライバーなどがおり、それがのちのプロドライバーという位置付けになる。

モータースポーツ活動はマーケティングの一環

だが、1970年代に入ると、排気ガス規制への対応やオイルショックの影響などで自動車メーカー各社が自動車レースから撤退する動きが広がる。

そうした時期にトップクラスの自動車レースに参加できるのは、富裕層の企業経営者や彼らの子息が多かった。または、企業経営者がレーシングチームを起こし、自動車メーカーチーム出身のドライバーと契約するケースもあった。

その後、自動車メーカーはそれぞれの経営状況や事業戦略によって、自動車レースに対する捉え方に違いが生まれていく。

モータースポーツと呼ばれるようになった近年でも、富裕層によるプライベーター、プロドライバー、プライベートチーム、自動車メーカー直属チーム、または自動車メーカーが資金やエンジンなどをプライベートチームに提供するなど、カテゴリーや参加するクラスによってさまざまなケースが併存している状況だ。

こうしたなかで、トヨタは直系チーム、エンジン提供、シリーズの企画運営など多面的なモータースポーツ事業を展開。豊田章男会長は「モリゾウ」としてスーパー耐久シリーズに参戦したり、またモータースポーツ関連イベントに参加しているところだ。

大手自動車メーカーのトップが事業の一環としてここまで継続的、かつ多様なモータースポーツの最前線に立つことは、自動車産業史上、過去に事例がない。その上で、トヨタはモータースポーツによる技術開発の効果、またマーケティングとしての成果について決算報告などの場で定常的に説明してきた。

このような事実をどう捉えるかは、人によって差があるといえよう。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)