新年度が始まり、多くの企業や学校で新たな会議やミーティングが発足するだろう。では、そもそも有意義な会議とはいったいどんな会議なのか。

2023年に世間を騒がせたビッグモーター事件も、旧態依然とした会議から生まれたと作家の帚木蓬生氏は指摘する。『ほんとうの会議 ネガティブ・ケイパビリティ実践法』より一部抜粋・再構成してお届けする。

ビッグモーター事件

2023年に明るみに出た驚くべき悪行は、中古車販売のビッグモーター事件でした。ビッグモーター側が修理のために預かった客の車のタイヤをわざとパンクさせ、工賃を水増ししていたのです。客が保険にはいっていたら、損保会社に保険金を不正に請求します。客はその結果、保険の階級が下がり、支払う保険料が高くなります。

損保会社は、ビッグモーターの不正請求によって水増しされた金額を支払うしかありません。ビッグモーターの企業理念は、このような利益至上主義でした。利益を出すためには、何でもやれというのが、創業者の社長とその息子の副社長の考えだったのです。従業員はその奴隷であり、本部の幹部はその総元締めです。

利益を出すためには、従業員に過剰なノルマを課さなければなりません。多少傷がついた車を、人の手でさらに壊せば利益は上がります。

会社を目立つようにするためには、歩道脇の街路樹は邪魔です。落葉樹であれば、掃除もしなければなりません。ですから切るか除草剤で枯らす方策がとられました。

こんなビッグモーターでも、会議は月一回、週一回、いや毎日行われていたはずです。しかしその会議は例によって、悪を生む会議だったと思われます。本部では、どうやって支店を絞り上げて、ノルマを達成させられるか、達成できない支店では、店長を降格すべきかどうかが議題になったでしょう。利益目標の前では、従業員の人権や待遇などは問題にすらならなかったのです。

また現場でも、会議は頻繁に持たれていたでしょう。「利益目標はとても達成できるものではありません」と、反対意見を述べようものなら、「お前に能力がないからだよ」と店長からは叱責されます。懲罰としての一日中の草むしりも、平気で行われていたようです。

この実態は同年に起きた宝塚歌劇団の虐待事件と瓜二つです。さすがにこの理不尽極まる会社の実情が明らかになると、世間の風当たりは強くなり、客が減り、取引も激減します。

もはや利益が出なくなったと見た創業者は、2024年に伊藤忠商事を中心とする企業再生ファンドの買収を受諾します。新体制となり、創業者一族の影響はなくなったものの、これまでの本部の幹部はそっくり残されました。

骨の髄まで超利益主義に染まった上層部ですから、創業者が去ったとしても、旧態依然の会議はそのまま残っているでしょう。支店の各現場の会議に変化が起こっているとも考えられません。会議を変更するという発想すら、新体制といえども、上から下まで皆無のはずです。

NOを言える会議の重要性

こうした事件は組織内の会議の質を変えると、あっという間に会社の体質は変わっていくでしょう。改革の鍵は、宝塚歌劇団にしてもビッグモーターにしても、会議ひとつにかかっているのです。

これでビッグモーター事件も一件落着したかと思うと、早とちりで、2024年になって、ビッグモーターから損害を受けたはずの損保ジャパンに行政処分が実施されます。

事件の発覚後、損保会社各社は取引を中止していたのですが、損保ジャパンのみがすぐに取引を再開していました。

癒着ですから、いち早く不正に気がついていたはずなのに、知らない顔をしていたのです。ビッグモーターが中古車を販売した際、損害保険会社を客に選ばせます。癒着のため、出向した社員は当然損保ジャパンを勧めます。こうして損保ジャパンは市場のシェアを拡大していました。不正を黙認するのも当然で、これによって顧客の被害はより拡大したのです。

法令順守に反する行為を助長したとして、損保ジャパンの社長は引責辞任します。さらに統治体制の不備を問われて、SOMPOホールディングスの会長も退任に追い込まれました。

このSOMPOホールディングスの会長は、経済同友会の代表幹事も務め、日頃から企業統治が重大だと訴え続けていたと言います。その自らが張り子の虎だったのです。これも、損保ジャパンにおける上から下に繋がる会議が無益だったことの証です。無益ならまだしも、害毒を流していたのです。

誰もが意見を言い合え、「これは変です」「あってはならないことです」とNOを言える会議が開催されておれば、不正はとうの昔に発見され、是正されていたはずです。

社長や会長が辞任したところで、この内部に存在する会議が変わらなければ、不祥事はまた起こるでしょう。

文/帚木蓬生 写真/shutterstock

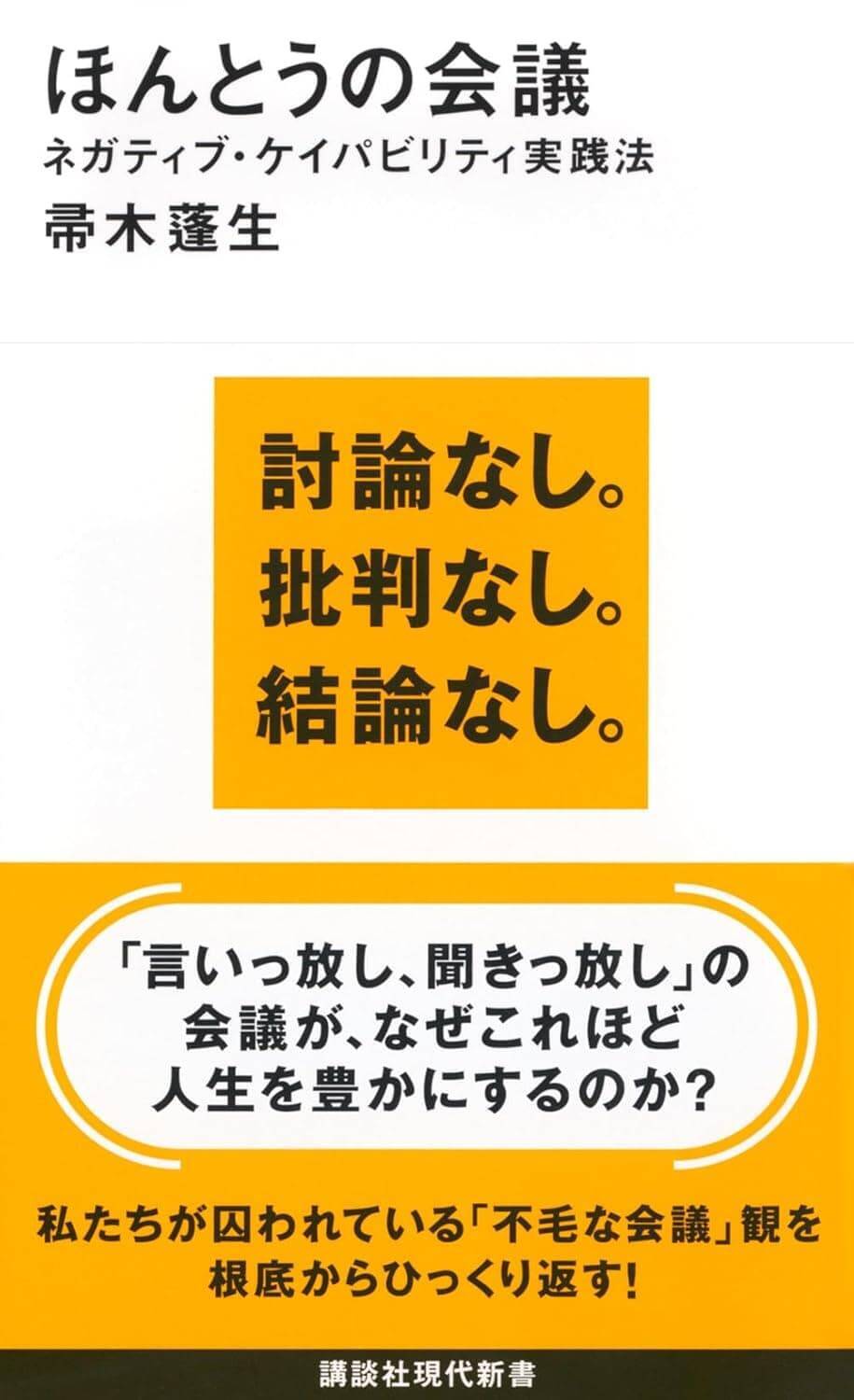

『ほんとうの会議』(講談社)

帚木蓬生

討論なし。

批判なし。

結論なし。

「言いっ放し、聞きっ放し」の会議が、

なぜこれほど人生を豊かにするのか?

私たちが囚われている

「不毛な会議」観を

根底からひっくり返す!

人生を変える、新しい形のミーティング

本書の内容

●「ネガティブ・ケイパビリティ」と「オープン・ダイアローグ」が、新しいミーティングの二大要素。

●ネガティブ・ケイパビリティとは、「不確実さや神秘さ、疑いの中に、事実や理を早急に頼ることなく、居続けられる能力」。

●オープン・ダイアローグの核心は、ポリフォニー(多声性)。

●答えのない世界に身を置いて、対話し続けるうちに、思いもかけない世界が見えてくる。

●評価を放棄することで、自由で自然な対話が生まれる。

●ミーティングは、雑多な意見が披露され、種々の声が行き交うカーニバルのようであるべき。

●「答えは質問の不幸である」。

●薬もカウンセリングも効果がなかったギャンブル症者が、自助グループのミーティングで回復。

●ラカン、メルロ=ポンティ、カミュ、バタイユ、ミッテランらフランスの知性を輩出したパリのアパルトマンで、日夜繰り広げられた「終わりなき対話」。

《目次》

第一章 ギャンブル脳を回復させるミーティング

第二章 心の病いを治すオープン・ダイアローグ

第三章 悪を生む会議と人を成長させるミーティング

第四章 答えは質問の不幸である

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)