教員免許を持っていない人に対して、教育委員会が臨時的に免許を発行し、最長3年、教員として授業を担当できるようにする「臨時免許」。教員不足を補うための切り札として全国で運用されているが、結果として現在1万人以上もの臨時免許教員が教壇に立っているという。

いま学校で起きている信じがたい事実を書籍『教師の本音』より一部を抜粋・再構成し、明らかにする。

無免許教員1万人!? SNSで教師を募集する自治体も

文科省だけでなく、市町村も教員志望者を増やそうと必死にがんばっています。たとえばパンフレットを作ってみたり、YouTubeの動画を作ってみたりして、なんとか教師の魅力をアピールしよう、というような試みをしているのです。

でも、そのような努力も今ひとつ成果にはつながっていないのが実情。

現場で必死に働いている教師からすると、魅力を伝えたり、試験の時期を変えたりする前に「なんで教師になりたい人が減っているのか?」をもっとちゃんと考えてほしい……というのが本音でしょう。

市町村によっては、教員採用についての説明会を開いたり、SNSやウェブ広告で「○○町の教員募集!」と打ち出しているところもあるくらいです。教育委員会がXの投稿で教員を募集しているんですよ(笑)?

教師が憧れの職業で、放っておいても応募が殺到していた数年前までは、絶対に考えられなかったことです。

しかも、それらの中には「教員免許なしでもOK」と言い出しているところもあります。これは応募してきた無免許の教員志望者に、教育委員会が『臨時免許』というのを発行して、教壇に立ってもらうという奥の手。

この臨時免許というのは、教員免許を持っていない人に対して、教育委員会が臨時的に免許を発行、最長3年、教員として授業を担当できるようにする、という制度です。

これはたしかに制度的に認められたものではありますが、臨時免許とは言っても、ほぼ無免許と同じですよね。

これが今や教員不足解消の切り札になっていて、なんと全国で1万件近くも発行されているというのです。ざっくり試算すると、全国で30万~200万人もの生徒がほぼ無免許のような教師から授業を教わっているということになります。

教員免許の存在意義ってなに?

もう教員不足を打開するためにはこんな奇策を打ち出すしかない状況なのかもしれません。

しかし、これについても現役教師たちからは「じゃあ教員免許の存在意義ってなに?」というような批判の声が上がっています。

そりゃそうです。今まで、正規の教員として勤めている人たちは、多大な労力と時間とお金をかけて、教員免許を取得してきた人たちです。

その上で熾烈な競争を勝ち抜いて、必死の思いでなんとか教職に就いたのです。

「教員免許なしでOKなら最初からそう言ってくれよ」と思うのも無理もありません。

先生は減っても行事は減らない

教員不足の現状に輪をかけて、現場の教員を苦しめているのが業務量の多さ。もうとにかく、とにかく忙しい! 働けど働けど仕事が終わらないぐらい、過重労働なのです。

教員が全然足りていないのに、業務量はまったく減らない。だから、一人の教師が抱える仕事は逆にドンドン増えているのです。

なぜそうなるかというと、新しい施策が毎年増えていく一方で、減ることは少ないから。「去年までやっていたことは、今年も当然やる」というのが、教育現場の基本スタンスなのです。

民間企業の場合、経営者が常にコスト削減に目を光らせているため、無駄な業務はドンドン削られていきます。

しかし、学校というのは毎年新しい行事、新しい業務が増えていきます。

学校や行政というのは、新しいことを始めるのは得意なんですが、逆にやめるのはとても苦手なんです。補助金を思い浮かべてもらえるとわかりやすいと思うんですが、新しく始めたらみんな喜びます。でも今までもらえていた補助金が急に打ち切られたら、たぶんクレームが殺到しますよね?

学校も同じ。たとえば、去年までやっていた行事をやめるのはとても難しいのです。やめようとすると、生徒や保護者、場合によっては地域住民からも猛反対に遭うから。

たとえば、それまで毎年やっていたマラソン大会を「今年からやめます」と言うと、

「去年までやっていたのになんで!?」「うちの子はマラソン大会しか楽しみがなかったのに」「◯◯中の伝統を潰す気か!?」……などと、生徒や保護者からものすごいクレームが殺到します。

たとえ最初は、誰かが思いつきで始めたような企画や行事でもそう。2~3年もやっていると、いつの間にか『伝統』になってしまう。それでやめるにやめられなくなってしまった……。「誰がこんなこと始めたんだ!?」なんてことがよくあるんです。

もちろんマラソン大会というのは一例。

行事やイベントなんて、今みたいに少子化が進んで先生も減ったら、昔と同じようにはできない。そんなのちょっと考えたらわかりそうなもんですよね?

ところが、生徒や保護者から「なくなるのは寂しい」「楽しみにしていた子どもがかわいそう」と言われてしまうと、先生としては無慈悲に無くしてしまうのは心苦しくなります。これはもう感情の話なので、理屈ではないんですね。

写真はすべてイメージです 写真/Shutterstock

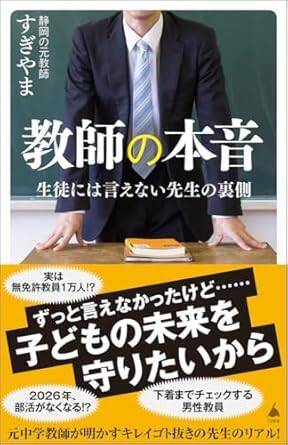

教師の本音 生徒には言えない先生の裏側

静岡の元教師すぎやま

本音をすべて書きました

10年以上中学校教諭を勤めた私が、教師の裏側を明かします。

「先生に相談しても迷惑じゃない?」「不登校で将来が心配」といった保護者が抱える悩みから、「『成績を上げろ』と5時間監禁される」「実は熱血教師が学校をダメにしている」といった気になる現場の実態まで。

保護者、教師、そしてすべての人が子どもの未来のために何ができるか、考えるきっかけになることを願って、書きました。

SNSの総フォロワー数70万人超!

日本一バズっている元教師が包み隠さず話します!

第1章 保護者への本音

第2章 学校現場の本音

第3章 働き方の本音

第4章 生徒が気になる先生の本音

第5章 教師への本音

第6章 持続可能な学校にするための5つの提言

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)