「神童」と称されたモーツァルト。その幼少期は旅ばかりの生活だったという。

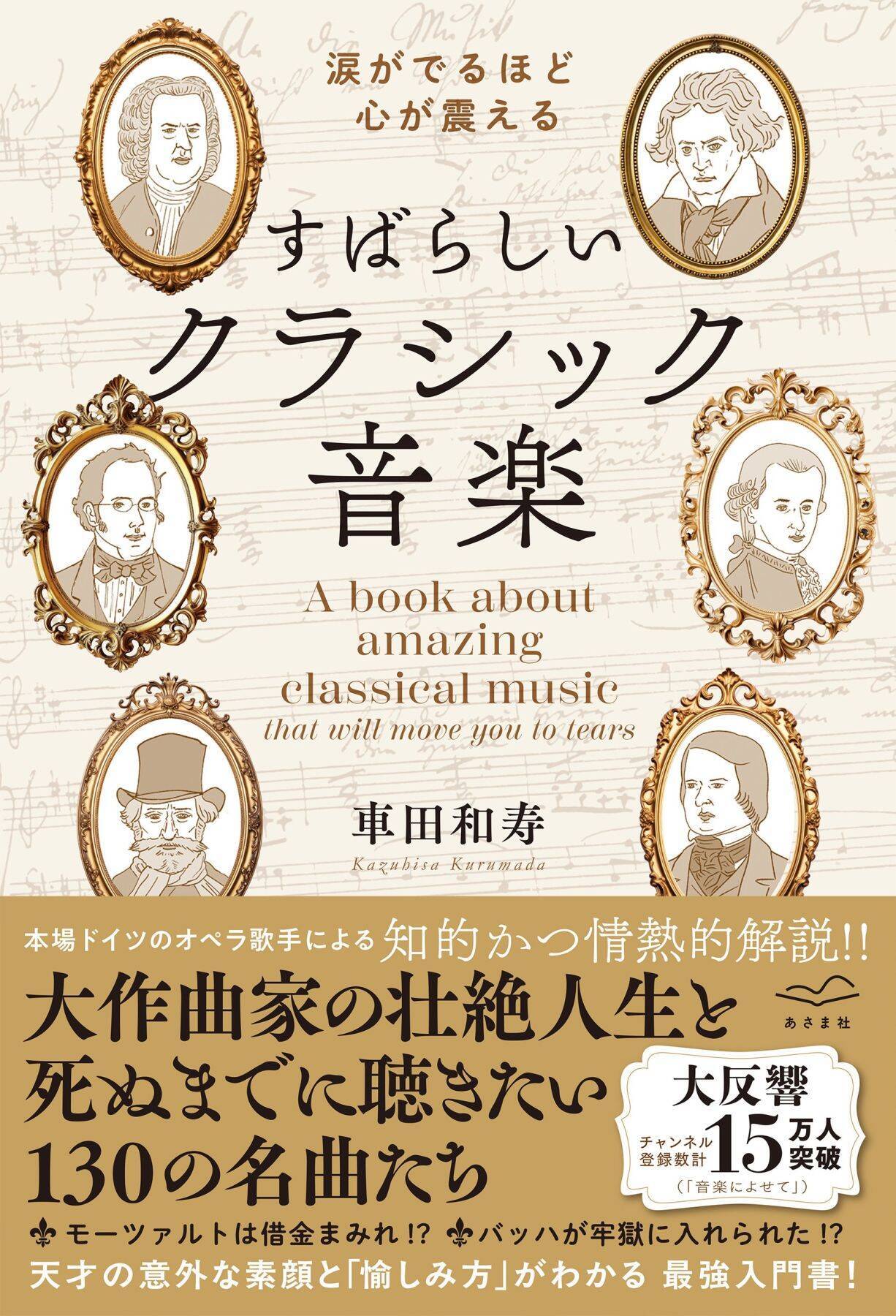

その生涯を『涙がでるほど心が震える すばらしいクラシック音楽』より一部抜粋、再編集してお届けする。〈全3回のうち1回目〉

子供時代は旅ばかりの生活

モーツァルトは子供時代、ほとんど旅をして過ごしました。最初の大きな旅行は、7歳から10歳にかけてのパリとロンドンを回るものです。

モーツァルトが生まれた18世紀の中頃は、パリとロンドンがヨーロッパ最大の音楽都市として栄えていました。ロンドンでヘンデルが世界中から一流のオペラ歌手を集めて、数多くのオペラを上演していたのは、モーツァルトが生まれる少し前の話です。そのため父レオポルトが、二つの音楽都市を見せたいと思ったのは決して不思議ではありません。

旅の道中、一家は宮廷がある都を訪問し、そこで子供たちの腕前を披露して、代わりに気前のよい贈り物を受け取っていました。一泊する街では、教会のオルガンを演奏して、お金を得ていました。

このようにしてザルツブルクから、ミュンヘン、マインツ、アーヘン、ブリュッセルなどの都市を経てパリに到着し、ヴェルサイユ宮殿において、ルイ15世の前で演奏しています。

その後、訪れたロンドンでは、モーツァルトは重要な人物に出会います。

それは、バッハの末の息子である、ヨハン・クリスティアン・バッハです。ロンドンで活躍したことから「ロンドンのバッハ」として知られていますが、当時はオペラ作曲家として父親以上の名声を得ていました。

モーツァルトと言えば可憐で優雅な音楽をイメージする人も多いかもしれませんが、華やかな音楽は、少なからずヨハン・クリスティアンの影響を受けています。

旅ばかりをしていた幼いモーツァルトは、正規の教育を受けておらず、音楽を含めてその教育のほとんどが父レオポルトからのものでした。

ヨハン・クリスティアンがモーツァルトにレッスンをしたという記録はありませんが、二人は一緒に連弾をして音楽を楽しんだことが知られています。そうした意味では、ヨハン・クリスティアンは父親の次に師に近い存在と言えるかもしれません。

バロック音楽を代表するバッハと、古典派の音楽を代表するモーツァルトが直接会うことはありませんでしたが、ヨハン・クリスティアンがその二つの時代をきちんと橋渡ししているのです。

「物乞いのよう」と揶揄される

最初の大きな旅行から戻ってきたモーツァルトは、数か月をザルツブルクで過ごした後で、今度はウィーンとイタリアに向けて旅立ちます。ウィーンやイタリアも音楽において非常に重要な地でした。

イタリアを訪れたモーツァルトは、ヘンデルの時代に大活躍したカストラートのファリネッリに出会い、その後ローマへ向かいます。

ここローマでもその天才ぶりを示すエピソードがありますので、紹介しておきましょう。

ミケランジェロの描いた「最後の審判」で有名なヴァチカンのシスティナ礼拝堂には、「ミゼレレ」という門外不出の曲がありました。

「門外不出」というのは、おそらく楽譜を決して外部に見せないということだと思われます。演奏を聴くことはできたようですが、モーツァルトはその曲をたった一度聴いただけで記憶し、楽譜に書き写してしまったというのです。その後モーツァルトは、ヴァチカンにおいて教皇への謁見が許されています。

そのようにしてモーツァルトは、ザルツブルクに戻っては、また旅に出るという生活を続け、青年へと成長していきます。

大人に近づくにつれて親子が意識していたのは、宮廷の作曲家として定職に就くことでした。しかし、青年に達したモーツァルトは、その才能に疑いはないものの、「神童」と呼ばれるには大きくなりすぎていました。

モーツァルト親子に対する周囲の見方も、この頃から徐々に変わっていきます。

親子はミラノを訪れた際、フェルディナント大公に雇用を願い出ています。この時、モーツァルト15歳です。フェルディナントは、ウィーンで女帝として知られているマリア・テレジアの息子でした。マリア・テレジアは息子に宛てた手紙の中で、こう忠告しています。

「世間を物乞いのように渡り歩く」モーツァルト家の習慣は、大公の奉公人たちに悪影響を及ぼすことになるだろう、と。

その後も、モーツァルトは宮廷で雇われることを望んでいましたが、一度も望む仕事を得ることができませんでした。ここは天才モーツァルトのイメージとは大きく離れているところかもしれません。

その理由は、演奏と引き換えに報酬を期待するモーツァルト親子の姿が、「物乞い」のように映ってしまったこともあるのでしょう。

モーツァルトが16歳になる頃、故郷ザルツブルクでは、彼にとって大きな出来事が起こります。それまでの大司教だったシュラッテンバッハ伯が亡くなり、その後継としてコロレド伯が就任したのです。

シュラッテンバッハ伯は、父レオポルトの雇い主でしたが、モーツァルト親子の活動に対しては非常に寛容でした。しかし新たに大司教に就任したコロレド伯はそうではありません。休暇に対しても寛大ではなく、その結果、音楽活動が制限されてしまいます。

そうした不満の中、モーツァルト一家はある行動に出ます。母親と共にパリへ向かい、就職活動を始めるのです。

この時点でモーツァルトは20歳を過ぎていましたが、いまだに宮廷作曲家、宮廷楽長という望む職に就けずにいました。けれど、それもうまくいきません。

パリで、彼らの面倒を見ていたグリム男爵は、父レオポルトへの手紙で、「モーツァルトがパリでやっていくためには、才能は今の半分で十分だが、2倍の如才なさが必要だ」と書いています。

この頃からモーツァルトには、人にうまく取り入る才能や、金銭管理の才など、音楽以外の能力の欠如があらわになっていきます。

自尊心が高く、雇われ音楽家からフリーへ

26歳となったモーツァルトは、再びウィーンにやってきます。

その時モーツァルトは、ちょうどウィーンに滞在していたコロレド大司教に、その側近たちと共に滞在するように命じられます。

当時のモーツァルトのテーブルの位置は、近侍よりも下、料理人よりも上というものでした。こうした扱いは、それまで皇帝や教皇をはじめとする貴族とも謁見していたモーツァルトにとって屈辱以外の何ものでもありません。

さらに演奏会で報酬を得ることを許さない大司教の方針にも怒りが溜まっていました。仮に演奏での報酬が許可されていたら、ザルツブルクでの年俸の約2倍を稼ぐことができたはずだったからです。

その結果、大司教と激しい言い争いになり、モーツァルトは解雇を願い出ます。記録によると大司教もこの時、聖職者とは思えないほどの罵詈雑言を浴びせたそうです。

争いの後、モーツァルトはザルツブルクでの奉公から解任され、ウィーンでフリーの音楽家として生計を立てていくことを決意します。

音楽の歴史において、音楽家が宮廷や教会に仕えて働くのは当たり前のことでした。そうした職に就かずにフリーランスとして仕事をしたという点で、モーツァルトは現在に通じる音楽家のモデルを示したという見方もあるかもしれません。

しかし忘れてはならないのは、モーツァルトは定職を得ることができず、仕方なくフリーランスとして働かざるを得なかったということです。

コロレド大司教の下で仕事を続けるには自尊心が強すぎ、雇う側からは警戒されることにもなりました。

文/車田和寿

涙がでるほど心が震える すばらしいクラシック音楽

車田和寿

\発売たちまち重版!!/

ベストセラー第1位!

(Amazon.co.jp<�音楽一般>

15万登録! YouTubeで人気のオペラ歌手が解説!

クラシック入門書の決定版ついに登場!!

読めば必ず涙する大作曲家の壮絶人生と名曲の聴きどころ

人生に豊かさを求めるすべての人へ。

クラシックの奥深さを存分に味わう入門書が誕生しました。!

・バッハは刑務所に入れられた!?

・ブラームスの叶わぬ恋とは?

・モーツァルトは借金まみれ

「あっという間に読めました」

「読む前と読んだ後で曲の聴き方が変わった!」

事前の試読から圧倒的支持

もう挫折させません。

本書で紹介した曲が聴ける <公式プレイリスト>付き

聴きながら読める!

「これ一冊で十分だ」

家族に一冊、読み継げる、画期的なクラシック音楽本

(下記「はじめに」より)

音楽にはたくさんの魅力や大切なことがあります。

その一つが「音楽は心のコミュニ ケーションである」ということです。

作曲家は自分が感じたことを音にし、その感じたことが演奏家を通して聴衆に届けられ ます。

そして作曲家や演奏家の感情が聴衆のもとに届けられた時、そこでは化学反応が起 こるのです。

聴き手は様々な感情を受け取ることで、多くの刺激を受けます。

それによっ て聴き手の心の中には、様々な感情が巻き起こり、

やがて心の中で自分自身との対話へと つながります。

しかしこのような経験は、自分が感じたことを大事にして初めて体験できることでもあるのです。

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)