今や世界第3位の利用者数を誇る羽田空港。しかし、その土地の一部にはかつて「羽田三町」と呼ばれる漁師町が存在していた。

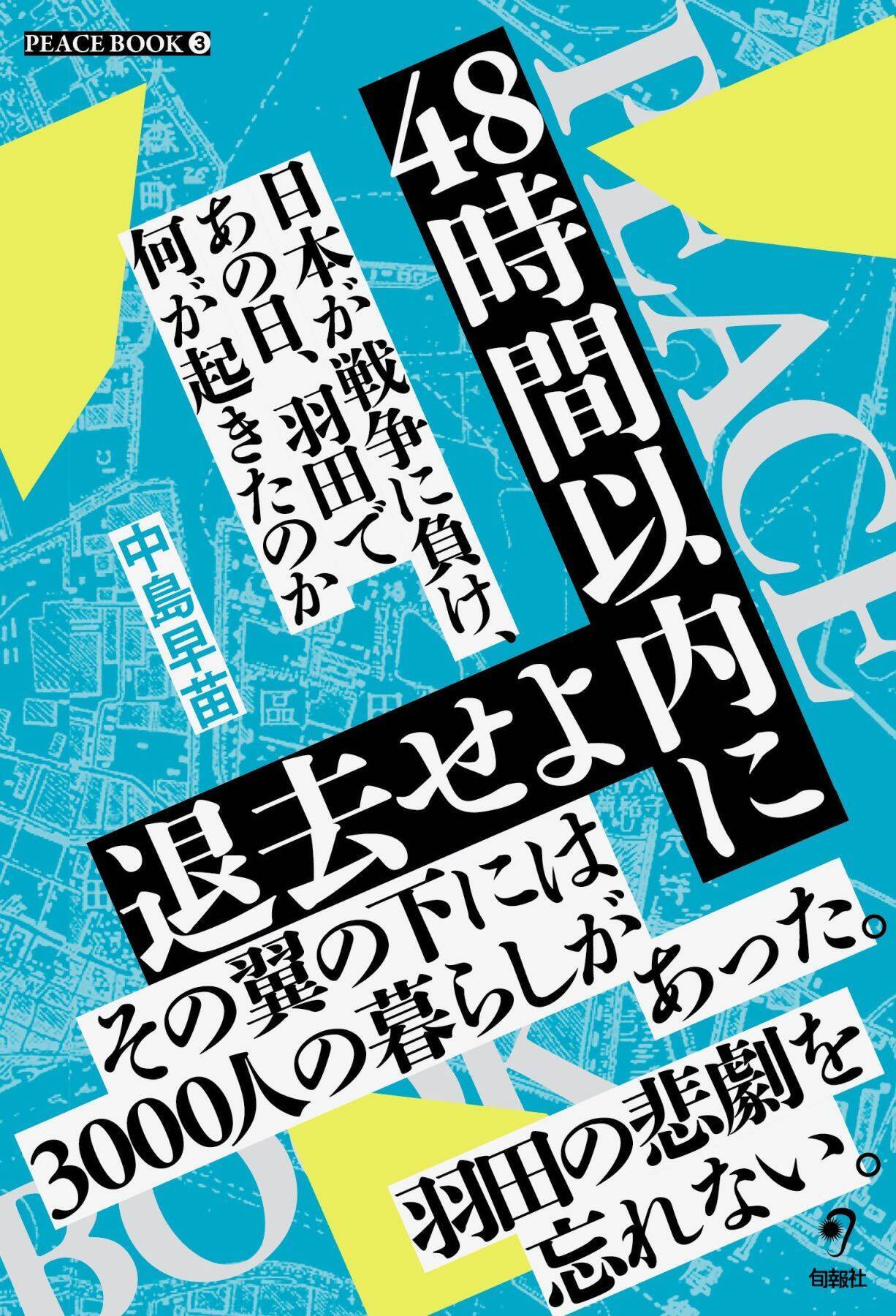

『48時間以内に退去せよ 日本が戦争に負け、あの日、羽田で何が起きたのか』(旬報社)から一部抜粋、再構成してお届けする。※本書は「PEACE BOOKシリーズ」として、若い人にも読んでもらえるようふりがなが付いているため、本記事にもふりがながついています。

羽田っ子はお祭り好き

羽田の町が一年で最もにぎわうのは、羽田神社の夏祭りです。

羽田神社は本羽田三丁目、多摩(たま)川近くに位置し、その由来は約800年前の鎌倉(かまくら)時代といわれています。江戸(えど)時代、天然痘(とう)が蔓延(まんえん)した時には、第13代将軍(しょうぐん)徳川家定(いえさだ)が病気平癒(へいゆ)祈願(きがん)のために参詣(さんけい)、治癒(ちゆ)した故事から、病気が治るよう祈(いの)る参拝(さんぱい)者も多く訪(おとず)れます。

また羽田神社の特色の一つが、羽田空港が氏子地域(ちいき)に含(ふく)まれるため、昔から航空安全を祈(いの)る神社として知られている点です。氏子(うじこ)とはその土地を守る氏神を信仰(しんこう)する人たちのことです。

そのため夏祭りでは、氏子にあたる羽田空港から全日空、日本航空の客室乗務員ら数十名の職員がボランティア参加。神輿(みこし)パレードがおこなわれる弁天橋通りの給水所などで飲み物や団扇(うちわ)を配り、祭りに華(はな)を添(そ)えています。

町の人と観光客が最も楽しみにしている祭りのメインイベントが、7月最終日曜午後におこなわれる神輿(みこし)パレードです。羽田の神輿(みこし)は「ヨコタ」といわれる独特の担(かつ)ぎ方で、神輿(みこし)を左右90度に倒(たお)し、大きくローリングしながら進みます。

14基の町会神輿(みこし)は、海老取(えびとり)川に架(か)かる弁天橋を渡(わた)った空港島の入口から出発し、弁天橋通りを西に向かって練り歩きます。祭りの日、この弁天橋の欄干(らんかん)には、漁師町だった名残で掲(かか)げられる幾(いく)つもの大漁旗が海風にはためきます。

弁天橋はまさに、あの48時間強制退去(たいきょ)の日、今の空港島内、旧羽田三町に住んでいた人たちが大慌(おおあわ)てで荷物を運び、海老取(えびとり)川の西側へと移動するために渡(わた)ったあの橋です。

私もこの数年、毎年夏祭りの日に訪(おとず)れ、空港島の端(はし)っこから14基の町神輿(みこし)が順番に出発していくのを見守っています。この場所にはかつて多くの住民がいて、それぞれの暮(く)らしがあったのだという思いを噛(か)みしめながら。

空を見上げると、ピーク時には1分間に1.5機が発着する航空機の飛ぶ姿(すがた)が目に入ります。

私は思わず機上の人たちに向かって、叫(さけ)びたいような気持ちになります。

「ここは空港のためだけに埋(う)め立ててつくった土地じゃないんです。たった80年前まで町があって、3000人が住んでいたんだよ。どうか知ってください」と。

空の下には夏の強い日差しを跳(は)ね返して光る海。

神輿(みこし)の担(かつ)ぎ手が続々と集まり、羽田神社の神職(しんしょく)が神輿(みこし)の行く道の無事を祈(いの)り、お祓(はら)いをすると、いよいよメインイベントのパレードが始まります。

14基の町神輿(みこし)はそれぞれ弁天橋通りを練り歩き、ところどころで止まると『東京音頭』などを歌います。そして神輿(みこし)役員の「それ、ヨコタでおいで、おいっちにのさん!」の掛(か)け声で、威勢(いせい)よく神輿(みこし)を左右上下にローリングさせるヨコタ担(かつ)ぎが始まります。暑さと興奮(こうふん)で担(かつ)ぎ手はもちろん、見物客も汗(あせ)だくです。弁天橋通りは夕方まで老若男女(ろうにゃくなんにょ)の熱気で埋(う)め尽(つ)くされ、歓声(かんせい)に包まれます。

平和だからこそ祭りも暮(く)らしも守られる

町の人が楽しみにしているこうした祭りも、平和だからこそ続けられます。

80年以上続いた平和がもし破られるようなことがあったら。祭りどころか、今のような日常生活を続けることも難しくなるでしょう。そして残念ながら今でも、世界の複数の場所では、戦争の犠牲(ぎせい)者が後を絶ちません。

万一にも日本人がまた、戦争の当事者になってしまったら。現在のウクライナのように、昨日までIT企業(きぎょう)の社員やデザイナーだった一市民の若者(わかもの)が兵士に変わり、殺したくもない「敵(てき)」を殺さなければならなくなるかもしれません。

いのちと平和な暮(く)らしを守るためには、記憶(きおく)と記録の伝承(でんしょう)が不可欠だと私は思います。

なぜなら、人は忘(わす)れやすいからです。どんなに悲惨(ひさん)な出来事も、体験した人が少なくなり、実感を伴(ともなう話を聞かなくなれば、繰(く)り返される危険(きけん)があります。

国や軍の指導者の中にはいつの世も、他国の領土を侵略(しんりゃく)し、地図や国境を描き変えたがる人間がいるものです。

アメリカの歴史学者で、ピュリツァー賞(アメリカのジャーナリズム・文学・音楽分野で優(すぐ)れた仕事をした人に贈(おく)られる賞)を受賞したジョン・ダワーは、占領(せんりょう)期日本を描(えが)いた著書(ちょしょ)『敗北を抱(だ)きしめて』(岩波書店)で、1900年代初頭の世界についてこう書いています。

「当時は、第一次世界大戦ですべての戦争は終わると考えられていた」

しかし、現実はどうだったでしょうか。終わるどころか、その世紀の半ばにはもっと多くの犠牲(ぎせい)者を生んだ第二次世界大戦が起き、その後も世界のどこかで戦争がおこなわれています。

あんな戦争は絶対に繰(く)り返したくない。実際に体験はしていない私たちですが、辛(つら)かった思いと出来事を聞き、今とこれからを生きる人たちに記憶(きおく)と記録を継承(けいしょう)していきたい。

「そのために地域(ちいき)の皆(みな)で、ここに歴史の証明を置いてもらえるよう、当時の区長にかけ合ったんだよ。今は空港になっているけど、この場所には俺(おれ)たちの家族が、約3000人が確かに住んでいたんだと分かるように」

そう話してくれたのは、海苔(のり)問屋の五代目、横山(よこやま)惠一(けいいち)さんです。

横山さんは町会の人たちなどと話し合い、「旧三町顕彰(けんしょう)の碑(ひ)」を制作、地域(ちいき)の団体や企業(きぎょう)と協力して、大田区に寄贈(きぞう)しました。

区はその碑(ひ)を羽田旧三町があった空港跡地(あとち)の一角、現在の京急線天空橋駅前に、解説版と旧三町の地図を記したタイルと共に設置しました。

横山さんは言います。

「あの戦争で何があったのか。ここで何が起こったのか。歴史を伝えるこういう証を、日本各地にきちんと残すべきだと思うよ。その意味で、証としての碑(ひ)をここに建てられたことを、大田区に感謝したいです。

この場所を皆(みな)さんに預(あず)けますから、日本の玄関(げんかん)としてこれからもずっと守ってください。とにかく戦争は絶対にダメ。進駐(しんちゅう)軍ももう要らない。

私たちはここに過去の事実を記すので、現在と未来を平和に過ごすには何をすればいいのかを、これからのあなたたち一人ひとりが考えてください。

この碑(ひ)で伝えたいのは、そういうことだね」

羽田が今、アジア一の国際空港として世界中の人を往来させている繁栄(はんえい)の裏(うら)には、過去のこととして歴史に埋(う)もれつつある、2894人の住民の犠牲(ぎせい)があります。

そのことを、そして羽田だけではなく、あの戦争で亡(な)くなった数えきれない人たちの、遺体(いたい)も名前も分からなくなった人たちの無念を忘(わす)れないでいたい。

忘(わす)れずに伝えることで、同じ間違いを繰り返さないという平和への誓(ちか)いを持ち続けたい。

その思いを、できることならすべての人と共有したいのです。

文/中島早苗

『48時間以内に退去せよ 日本が戦争に負け、あの日、羽田で何が起きたのか』(旬報社)

中島早苗 (著)

その翼の下には3000人の暮らしがあった。羽田の悲劇を忘れない。

敗戦直後の1945年9月、東京・羽田の住民に対してGHQ(連合国軍)から突然の命令が下る。

「48時間以内に退去せよ」。これにより先祖代々暮らしてきた故郷を人々は一瞬で失うこととなった。

かつては江戸前の漁師町として、そして現在は空の玄関口として発展を続ける羽田。

しかし、そこに強制退去の悲劇があったことはほとんど知られていない。

現地を歩き、たんねんに史実を掘り起こし、戦争のもたらす悲惨さと理不尽さを問うノンフィクション。

本文ルビ付き。 昔の写真等、画像を多数掲載。

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)