石破茂首相も政権発足以来、目玉政策として「地方創生」を掲げているが、「ご当地ラーメン」が今注目を集めている。なかでも、世帯あたりラーメン支出額で3年連続日本一となった山形市のある山形県では有名漫画とのコラボ企画や「ラーメン課」の設立など、精力的に展開。

前年を大きく上回る山形市のラーメン需要

近年、山形市が全国のラーメンファンや経済関係者から大きな注目を集めている。総務省の家計調査によれば、2024年における山形市の世帯あたりラーメン支出額は2万2000円を超え、全国の県庁所在地や政令指定都市の中で堂々の一位に輝いた。

前年から大幅に増加し、2位の新潟市に大差をつけたというから驚きだ。山形市がここまでラーメンに熱心なのは、単に市民の食文化にラーメンが深く根付いているからだけではない。行政が正面からラーメンを地域資源と位置づけ、官民一体で取り組んできた成果が、数字となって表れているといっていいだろう。

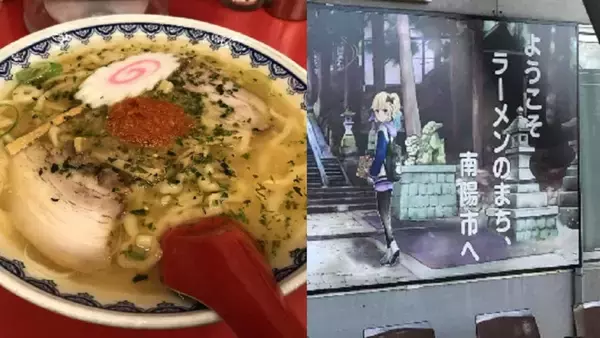

山形県内では、山形市に限らず南陽市でも「ラーメンによるまちづくり」を掲げる動きが早くから始まっていた。南陽市は2016年に「ラーメン課」を設置し、地域内のラーメン店を調査してマップ化し、観光客向けに情報発信を強化した。

さらに、マンガ『ラーメン大好き小泉さん』や、新横浜ラーメン博物館とコラボした「なんようしラーメンカードラリー」を展開するなど、遊び心を交えた仕掛けでファンを呼び込んできた。2023年には、インバウンド向けに「ラーメン作り体験」を実施。さまざまな仕掛けを通して、のべ約2万7000人が南陽市を訪れ、経済効果は1億7000万円に上る。

市民の生活に根ざしたラーメンが、戦略的に磨かれることで観光資源となり、地域経済を押し上げる好例となった。その成功モデルが山形県内から次々と現れていることは、日本各地の自治体にとって大きな示唆となる。

南陽市は「龍上海」を元祖として広がるからみそラーメンが有名だ。「龍上海」は山形ラーメンの全国的な認知を押し上げたお店のひとつであると言っていい。

味噌ラーメンに真っ赤な辛味噌を溶かしながら食べる独創的な一杯は、1996年に新横浜ラーメン博物館に出店して以来、山形代表として多くの来館者を魅了し続けてきた。観光客がラー博でその味に触れ、実際に山形を訪ねる動機につながった点は大きい。

「らーめん予備校」制度の立ち上げも

さらに、酒田市の「酒田ラーメン」は2023年に全国規模で行われた「「第1回日本ご当地ラーメン総選挙」」で日本一に輝いた。これらの事例は、地元で愛される日常の味が、戦略的な発信によって一躍全国区になりうることを示している。

こうした山形の事例を踏まえると、ラーメンが地域振興に生きる可能性は全国に広がっていることがわかる。

栃木県佐野市は「佐野ラーメン」でよく知られるが、近年は人口減少や高齢化が続いており、老舗の廃業が相次ぐ課題を抱えていた。そこで市は「佐野らーめん予備校」というユニークな制度を立ち上げ、移住者や起業希望者に対してラーメン店の開業ノウハウを提供する取り組みを始めた。

市内のベテラン職人が講師となり、仕込みから経営までを実地で学べるプログラムが整備されている。これによって新店が次々オープンし、移住者も増えるという成果を生んだ。ラーメンを単なる観光資源としてではなく、町の未来を支える「仕事」と「暮らし」を補強する手段に昇華させた点で、佐野市の取り組みは極めて先進的といえるだろう。

さらに、新潟市の取り組みも注目に値する。

新潟ラーメンが全国的に知られるようになった背景には、地元発の人気店の東京進出が早かった点にあるだろう。燕三条系の「らーめん潤」は2005年に東京・蒲田に進出し、一躍話題となった。

その背中を追うように「我武者羅」なども東京で新潟ラーメンを打ち出し、新潟ラーメンの存在感を全国区へと押し上げていった。行政の観光戦略と、先駆的店舗の挑戦が両輪となって新潟のラーメン文化を広げてきたことは、注目に値する。

地方創生の一役を担う「ご当地ラーメン」の可能性

そして、福島県喜多方市でも2024年4月に「ラーメン課」が新設され、山形県南陽市と正式に協定を結ぶなど、広域連携の動きが生まれている。喜多方ラーメンはすでに全国的な知名度を誇るが、行政が積極的に関与することでブランドの再活性化を図っている。

南陽市と喜多方市の両市長が互いのラーメンを食べ合う「食べ交わし」イベントを実施し、自治体間の観光連携をアピールしたことは記憶に新しい。ラーメンを通じて市境を越えた協力体制が築かれていることは、ご当地ラーメンが単なる地元アピールにとどまらず、地域間連携や地方観光戦略の一翼を担い始めていることを示している。

これらの自治体は「ラーメンを地域資源として活用する」という明確なビジョンを描き、そこに行政のリソースを投下していることが大きい。観光の目玉にする例もあれば、移住支援に生かす例もあり、さらには広域連携の起点とする動きもある。手法は違えど、地域の歴史や文化に根ざした「ご当地ラーメン」を土台に、新しい動きをつくり出している点で共通している。

さらに、ここで忘れてはならないのが、ご当地ラーメンを全国区に押し上げるためには先駆者的なお店の存在が不可欠であるという事実だ。山形における「龍上海」や、新潟の「らーめん潤」が果たした役割はまさにその象徴である。

行政の後押しだけではなく、地元から飛び出して挑戦した店が旗印となり、消費者の記憶に地域の味を刻み込む。まずは全国にその味を知られることがスタートで、こういった先駆者的なお店の功績は大きい。

ご当地ラーメンには経済、文化、観光を支える大きな可能性が広がっている。今後も全国のご当地ラーメンの活発な動きに期待したい。

取材・文・写真/井手隊長

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)