ミイラは古代エジプトなどでは、来世・復活信仰という意味があって作られてきたものではあるけれど、子どもの頃はミイラといえば、怪奇、呪いといったことばかりが頭の中を駆け巡っていて、“ミイラ=怖い”だった。

そんなミイラの素顔をン十年後にテレビやネット上で見ることになろうとは。

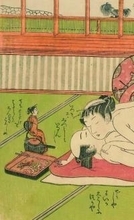

ところで、日本人が江戸時代にミイラを輸入していたという話がある。

ミイラを輸入してどうしていたか、というと、これを薬として使用していたのである。

ミイラを日本に持ち込んだのはポルトガル人で、当時ミイラはアラビアの万能薬として西洋でも大ブームになっていたという。

ポルトガル人がムミアと呼んでいいたものが、日本でどのような経路でミイラと呼ばれるかになったかは諸説あるけれど、ポルトガル人がミルラと呼んでいた「死体に施された防腐剤の樹脂」が「没薬」と訳され、珍重されたことは間違いないようである。

江戸時代後期の蘭学者、大槻玄沢は著書「六物新志」の中でミイラの効用について、「体内に凝滞する血液を体外に排出する」という意味のことを書いている。打撲によるアザ、肺病、子宮疼痛、脇肋熱痛、脾痛の者に効くということのようである。

また止血作用もあったとのこと。この止血作用については現代の研究で、哺乳動物の臓器の抽出液には血液凝固の一要素であるトロンボプラスチンを含み、凝血を促す作用があることが知られている。

『近世日本の医薬文化』(山脇悌二郎著 平凡社)という本にはこのあたりのことが詳しく書かれていてとても興味深い。

そしてさらに、薬物としてのミイラにはその作られ方によってかなり品質、効能に違いがあったともされている。一級品は脳や内臓をきちんと抜き取り洗浄され、アラビアの塩水湖で採れるナトロン(ナトリウムの炭酸塩)に70日間漬ける。

それにしても、人間と薬の歴史は奥が深い。何でもそうだけれど、初めにミイラを薬として使おうと考えた人の発想には驚かされます。

(こや)

・エキサイト商品検索『近世日本の医薬文化』