宮崎駿がこんなコメントを残し、引退会見をしたのが2013年9月6日のこと。あれから2年と4ヶ月がたち、宮崎駿は本日1月5日で75歳を迎えた。

もっとも、引退したのは「長編」だけ。スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが明らかにしたところでは、三鷹の森ジブリ美術館用の短編映画「毛虫のボロ」を製作中とのこと。10分ほどの短編にもかかわらず「3年はかかる」という発言(鈴木プロデューサー)からは、宮崎駿の変わらぬ創作意欲とこだわりをうかがい知ることができる。

いくつになっても衰えないそのパワーの源泉はどこにあるのか?

《「人のエネルギーを自分のエネルギーに変える天才」と鈴木さんが言っていた通り、確かに宮崎さんは、ナチュラル・ボーン・ヴァンパイアのようなところがあると思います。もちろん、悪い意味ではなくて、芸術家というのは、そういうところがあってしかるべきだと思うのです》

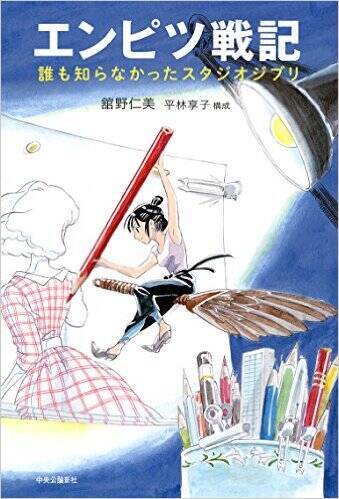

宮崎駿の尽きないエネルギーを「ヴァンパイア」と表現した本がある。『エンピツ戦記 誰も知らなかったスタジオジブリ』だ。

そんな恐ろしい連載はやめたほうがいいです!

著者の舘野仁美は、『となりのトトロ』以降27年間にわたって数多くのジブリ作品で動画チェックという職務(著者曰く、アニメーターの仕事の中でいちばん地味で目立たない裏方で、まさしく縁の下の力持ち)を担ってきた人物だ。宮崎駿はもちろん、高畑勲監督、鈴木敏夫プロデューサーらとも深くかかわり、ときには宮崎の真後ろの席で見聞きした「裏方視点のスタジオジブリ」像を描きだしている。

《「私は宮崎駿のせいで結婚できませんでした」という書き出しで連載をスタートさせてください》と執筆依頼をした鈴木敏夫。

《それを言うなら、「私は宮崎駿と鈴木敏夫のせいで結婚できませんでした」のほうが正確だと思います》と切り返した舘野仁美。

《舘野さんの中には恨み節が渦巻いているんです。過去の話を聞いても、怖い話しか出てこないですから、そんな恐ろしい連載はやめたほうがいいです!》と執筆に反対したという宮崎駿。そんな関係性もまた面白い。

そして宮崎の懸念通り、ジブリを裏方として支えてきた人物だからこそわかる、クリエイター宮崎駿の頑固さ、わがままぶり満載のエピソードをあけすけに綴っている。

事前の打ち合わせで「緑で」と指示したのに、あがってきたモニターをみて「こうじゃないんだ」「緑じゃなくて、青なんだよなぁ」とぼやく朝令暮改上司・宮崎駿。

「ろくな人生を送ってこなかったから、こんな絵しか描けないんだ!!」と上がってきたばかりの原画の束をわざわざホッチキスでとめ、描いた本人の目の前でゴミ箱に投げ捨てる暴君・宮崎駿。

「どうしてこんなふうに描いたんだ!! 前におれが言っただろう。鳥の飛び方はこうじゃないって!!」とスタッフを叱責した宮崎が空から舞い降りた鳥に向かって発した驚きのひと言は、「おまえ、飛び方まちがってるよ」

鳥にまでダメだしする芸術家と制作現場の橋渡し役をしていたのが舘野だった。「この世は不条理に満ちています」という著者のつぶやきは実に重い。

あきらめるんじゃない。何度でもぶつかってみろ

そんな宮崎駿の暴君ぶりを綴る一方で、宮崎から若手クリエイターへの叱咤激励エピソードも多い。だからこそ、読みすすめると何か行動に移したくなるし、ジブリ作品が観たくなる。

《アニメーターは自分の中にいろんなレンズをもってなきゃいけない。標準だけじゃなくて、広角、望遠、マクロ……ひとつのカットでもいろんなレンズに取り替えていい。映画っていうのは、そうやってレンズを取り替えてつくるもんだ》

《一度怒られたくらいでダメになってしまうんじゃ、こっちが困る。

《本当にやりたいことがあるなら、一回や二回、ボツになったくらいで、あきらめるんじゃない。何度でもぶつかってみろ》

宮崎駿の後継者は誰だ? そんなことが言われて久しい。でも、下からの突き上げを待っているのは実は宮崎駿本人なのだ、ということがよくわかる。著者はそんな宮崎をこう評している。

《宮崎さんは自分の若いころを思い出させるような才能あふれる若者を求めていて、そういう人が近くにいると喜びます。そして無意識に、その才能をどんどん取り込もうとします。(中略)それを「吸い取られた」と思うのか、「薫陶を受けた」と思うのかは、その人の考え方によります》

これこそが、宮崎駿の「ナチュラル・ボーン・ヴァンパイア」たる所以。正月休みボケな今こそ、やる気スイッチを起こすキッカケの書として最適かもしれない。

(オグマナオト)