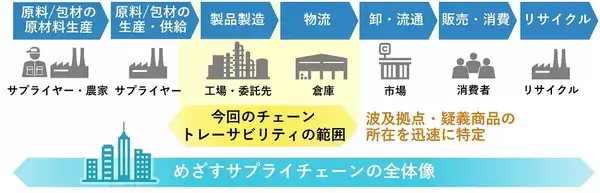

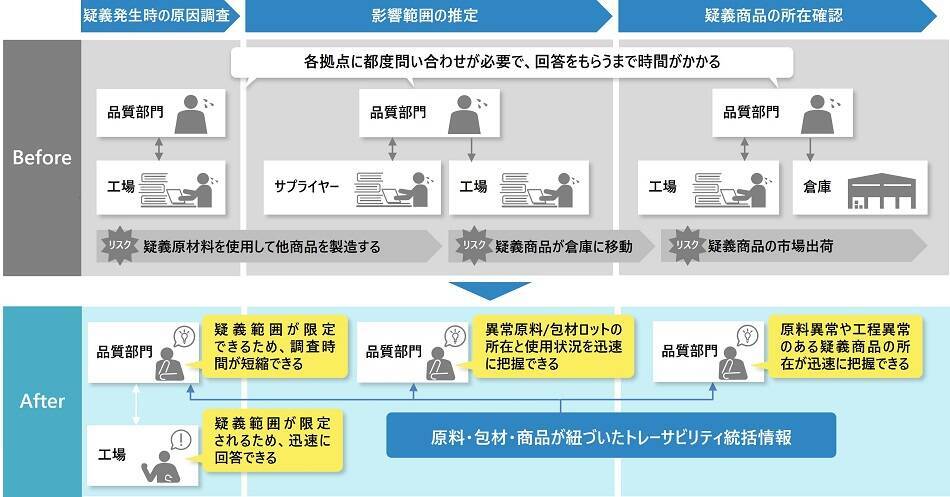

同システムによりめざすサプライチェーンの全体像従来、これらの情報は個別のシステムなどで管理されていたため、万が一疑義が発生した際、サプライヤーや工場、倉庫へ問い合わせて、その影響範囲の調査・確認を行っており、膨大な時間と労力を費やしていたという。

Lumada(※1)を活用した、サプライチェーン上のデータを収集して、仮想空間に現実世界を再現し、シミュレーションする同システムの導入により、即座に疑義の影響範囲の把握を行えるようになるため、商品の安全・安心の追求と、大幅な業務効率向上を実現するとしている。

将来的に日立は、同システムの対象を、サントリー食品における原材料のサプライヤーや卸売事業者、小売店まで拡大するとともに、他の飲料メーカーなどにも展開することにより、業界全体での一貫したチェーントレーサビリティの実現を目指すという。

■同システムの特徴

同システムは複数拠点にまたがる情報を一本のチェーンとして一元管理・追跡できるトレーサビリティシステム。開発にあたっては日立の工場全体最適化ソリューション「Hitachi Digital Solution for Manufacturing」(※2)や「IoTコンパス」(※3)などのLumadaソリューションと、製造業として培った知見・ノウハウを活かし、より効率的なシステム構築を実現。同システムは、各工場における原材料の入荷・投入情報、商品の製造計画・実績情報、商品出荷情報や各倉庫における入庫・保管情報などのデータを「Hitachi Digital Solution for Manufacturing」のIoT基盤に収集・蓄積。

そしてIoTコンパスが提供する、現場プロセスをデジタル空間に再現する「プロセスのデジタルツイン機能」と、各プロセス間における大量データの「トレース検索技術」により、仮想空間上で、サプライチェーンを流れる膨大な出荷品が、いつ、どこで、どの原材料を用い、誰によって作られ、どこに出荷されたかを、直観的かつ速やかに追跡できる状態になるという。

これにより、「原材料ロットから疑義商品を特定する」、「商品ロットから疑義原材料を特定する」などの、様々な業務シーンに適応可能なシステムとなっているとのことだ。

また、IoTコンパスの業務プロセスモデリング機能(※4)および当該機能と連動する統合インターフェースとアクセス制御機能により、ノーコードで容易にトレースポイントの拡張が可能。これにより、今後のトレーサビリティ範囲の拡張を迅速に実現するとしている。

異常のあった原材料を使用して他商品を製造するリスクを未然に防ぐことや、万が一原材料や工程の異常による疑義商品を製造してしまった場合でも、その範囲を迅速・正確に把握することも可能となるという。

■同システムの導入により実現する価値

(1)商品の安全・安心の追求疑義商品の範囲を迅速・正確に把握することで、市場への出荷を未然に防ぎ、安全・安心な商品提供を追求。

(2)業務効率化の加速

これまで品質保証部門が各拠点で行っていた原因調査、影響範囲確認などを迅速化し、品質保証部門および関連部署(工場・物流部門)の大幅な業務効率化を図る。

(3)サステナブルなサプライチェーンの実現

製造前に原材料の疑義範囲を特定することで、廃棄ロスを抑え地球環境への負荷を低減。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)