最近のクルマは全席にUSB電源端子が標準装備もしくはオプションで用意され、スマホの充電が出来て当たり前です。一方、バイクで最初からUSB電源端子が設けられているのはそうは多くありません。

※本記事はあくまでも一例になります。DIY作業に関しては自己責任でお願いいたします。

バイクでもスマホを充電したい!

バイク専門店に行くと、バイク用USB電源は数多く販売されています。その多くはハンドルバーに取り付けるのですが、不肖はその後付け感が気になってしまうのです。さらにCBR250RRの場合、そもそものハンドルバーが無いに等しいという問題が。

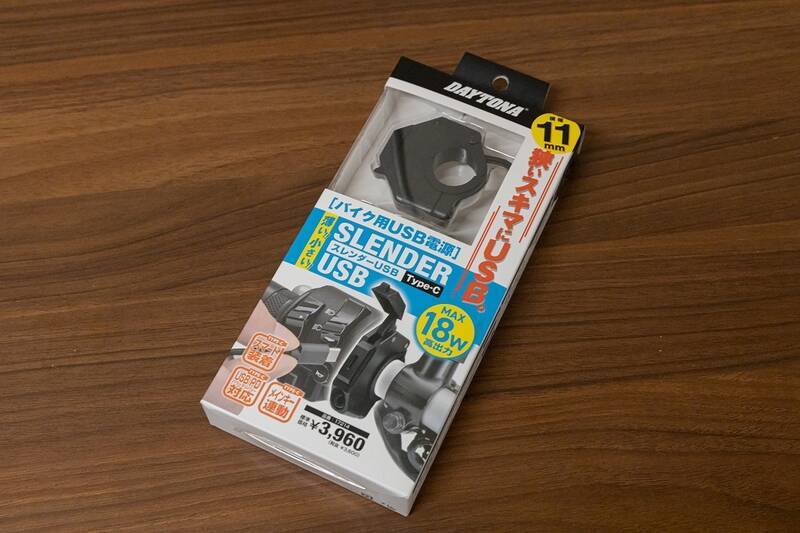

ネットで色々探したところ、バイクアクセサリー用品の大手デイトナのHPにUSBコネクターを縦配置にすることで薄型化を実現したバイク用USB電源を発見! これならレバー近傍のスイッチボックスに近接して取り付けても後付け感は少なそうです。

デイトナ製バイク用USB電源「スレンダーUSB」は、USB Type-Aコネクターが1ポートと2ポートのタイプのほか、USB Type-Cコネクター1ポートの3種類がラインアップされています。USB Type-Aコネクター仕様の電流出力は2.1Aであるのに対し、USB Type-Cコネクター仕様はUSB PD対応で、最大18Wの高出力! ノートPCの充電は無理ですが、大容量モバイルバッテリーの急速充電にも対応できそうです。何よりUSB Type-C仕様の横幅は11mmと、USB Type-Aと比べて2.5mm薄いというではありませんか。

早速バイク側を確認。右手側(ブレーキレバー側)はどう見ても取り付けできそうにありません。ですが左手側(クラッチレバー側)はスイッチボックスとレバー取り付けの間に、わずかな隙間があることを発見。この幅をモノサシで測ってみたところ10mm以上の隙間はありそうです。これなら後付け感は少なく、もし幅が足りなくてもクラッチレバーを少しだけ動かせば何とかなりそう。お買い上げ決定です! 早速ネット通販でぽちっとな。

翌日に現物が着弾。パッケージに書かれた横幅11mmとMAX18W高出力の文字にニヤニヤしながら、能書きや商品構成が書かれている裏面を見た瞬間、動揺を覚えました。

なんと横幅12mmと書いているではありませんか! 「どっちが正しいんだよ!」と、1mmの表記誤差にパルプンテ。どうやらハンドルバーの径が25.4mm以下の場合、商品付属のハンドルクランプスペーサーを用いるようなのですが、この幅が12mmあるようなのです。

クラッチレバーの位置は、可能な限り動かしたくないので、このスペーサーを使わずに取り付けできることを祈るしかありません。また必要になった場合は、スペーサーのでっぱり部分を削るなど、対策が必要になりそうです。

同梱物を確認しましょう。USB電源本体からは約50㎝ほど先に単3乾電池を二回りほど大きくしたDC-DC変換部があります。おそらくこれはバイクのフレームに取り付ければよいでしょう。そしてミニフューズが入ったフューズボックスを介して、車両側と接続します。端子形状はいわゆるギボシ型で、付属品としてYラグもしくはファストン端子のケーブルが用意されていました。

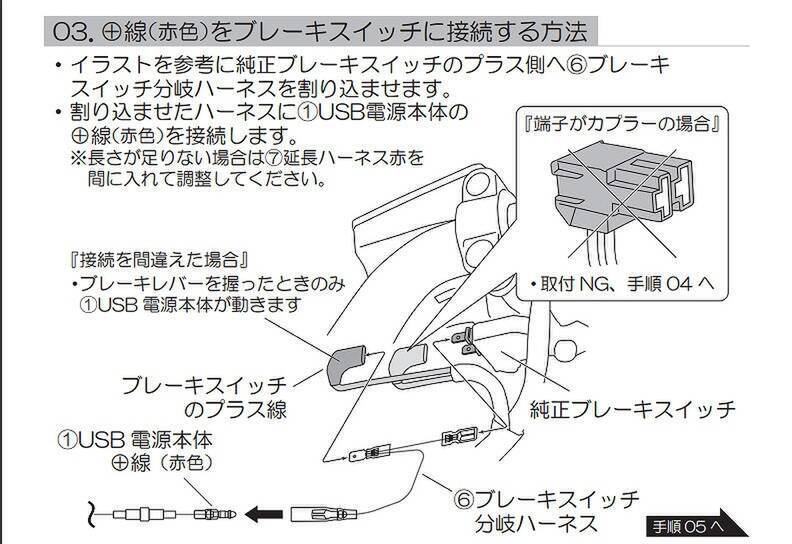

最も簡単な接続方法は、プラス側の線は右手ブレーキレバーのブレーキスイッチに割り込ませ、マイナス側の線をバッテリーのマイナス端子かバイクフレームのボルトに共締めする方法。いわゆるバッ直です。ですが、これはバッテリー上がりの原因になるとのこと。またマニュアルを見ると右手側のブレーキスイッチに割り込ませる方法があるらしいのですが、自分の理解度が足りなかったため今回は遠慮することに。

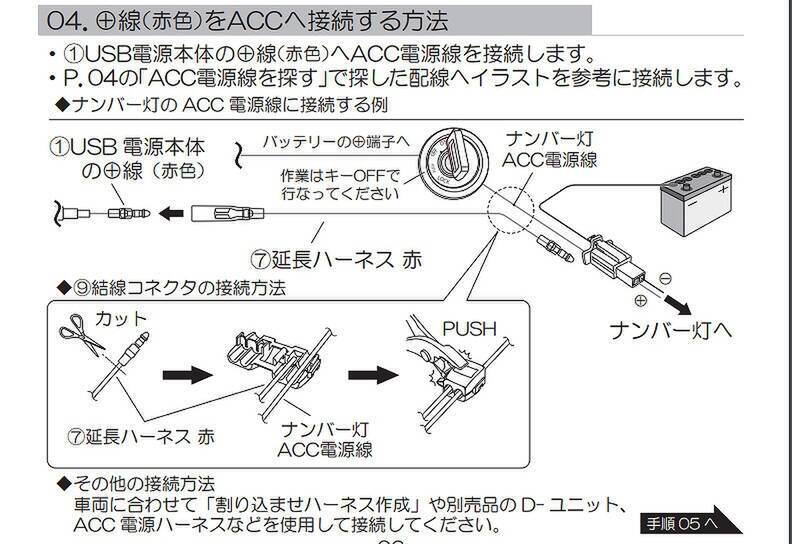

そこで車両のキーを回すと電気が流れ始める線(ACC)に割り込ませる方法で施工したいと思います。ちょっと難しそうに思われますが、手順を間違えなければ、それほど難しいことではなさそう。もちろん万が一車両にダメージを負うようなことがあっても、それは自己責任ということで。

試行錯誤の末、なんとか取り付けに成功したが……

用意する工具は4mmと5mmの六角レンチ、8mmのソケットレンチ。そしてプラスドライバーとニッパー、ラジオペンチなど。電工用圧着工具があると完璧です。8mmのソケットレンチの代わりにスパナは? という考えが頭をよぎられるかと思います。後述しますが、そのボルトが奥まった場所にあるためスパナでは取り外すことが困難です。

まずは、USB電源本体が左手スイッチボックスに取り付けできるか、現物合わせをしてみます。購入時にはクラッチレバーを動かさずに行けそうだと思ったのですが、結論はダメ。

クラッチレバーの取付ボルトを8mmのソケットレンチで緩め、ギリギリまでハンドル中央部まで寄せます。

続いてUSB電源についているボルトを4mmの六角レンチで外し、クランパー部分を開いてハンドルバーに取り付けます。ですが、これがスイッチボックスから延びているケーブルと干渉したり、そもそも幅が狭いのでかなり難しい! かなり強引なくらい、指先に力を込めてグイッ! と挟み込んで、コレで大丈夫なのか? と、10分以上悪戦苦闘しました。

なんとか位置が決まり固定するのですが、ここまで取り付けることのみに注力しすぎた結果、上下逆に取り付けてしまうミスをやらかしてしまいました。この状態でも使えるのですが、なんとなく降雨時に雨水がUSBコネクターに入ってきそう。パッケージを見直すとネジが下側なので取り付けなおし。

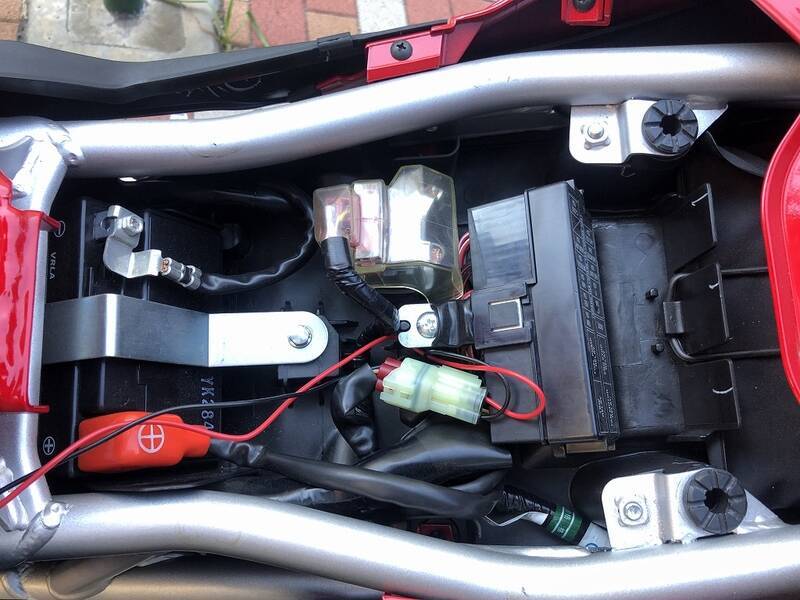

無事にハンドルに取り付けたら、ケーブルをバッテリーなどがあるシート下まで引き延ばします。ですが、次なる問題が発生。カウルの内側にケーブルを通すのですが、そのためにはカウルを外さないといけないのです。まずはシートを取り外します。シートを固定しているのは2本のボルト。これが奥まった場所にあって、ソケットレンチでないと作業は困難です。8mmのソケットレンチで緩めて完全に取り外したら、シートは外れます。

次に黒いカウル部分を取り除きます。これは前方は5mmの六角、後方はシートで隠れている黒いネジを、5mmの六角レンチとプラスドライバーで外します。その後、黒いカウル部分は下側にあるダボをバキッと外してから、前にスライドする感じに取り外せます。

まずはハンドルを思いっきり右側に倒して(この時、バイクは倒れやすくなるので注意)、ケーブルをカウルの中に通していくのですが、ここで次なる問題が発生。

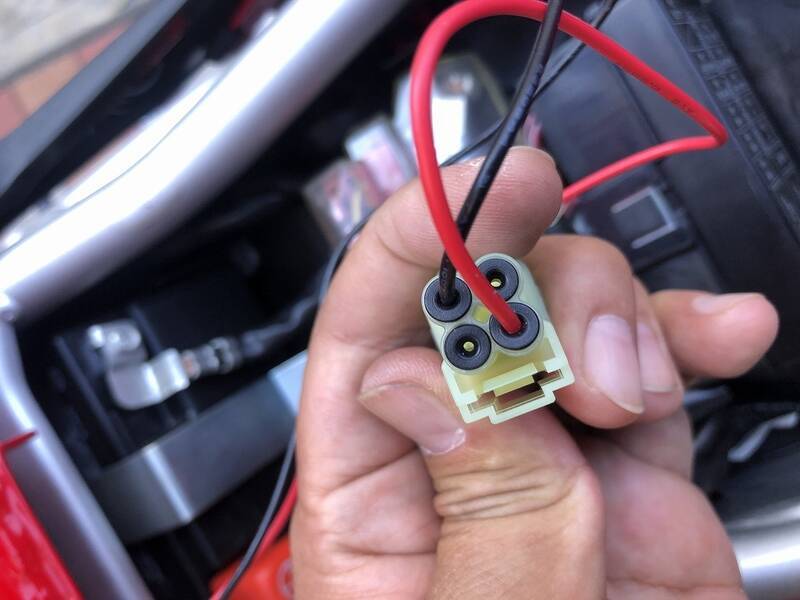

こうしてシート下まで2本の線が出てきたら、ACCと結線するのみです。ヒューズボックスから取る方法もあるらしいのですが、バイクの診断コネクター(なのかよくわからないのですが)から取り出すことにします。

このコネクターは4線で、そのうち緑がGND、青と黒が+12Vです。この線とUSB電源のケーブルをつなげます。

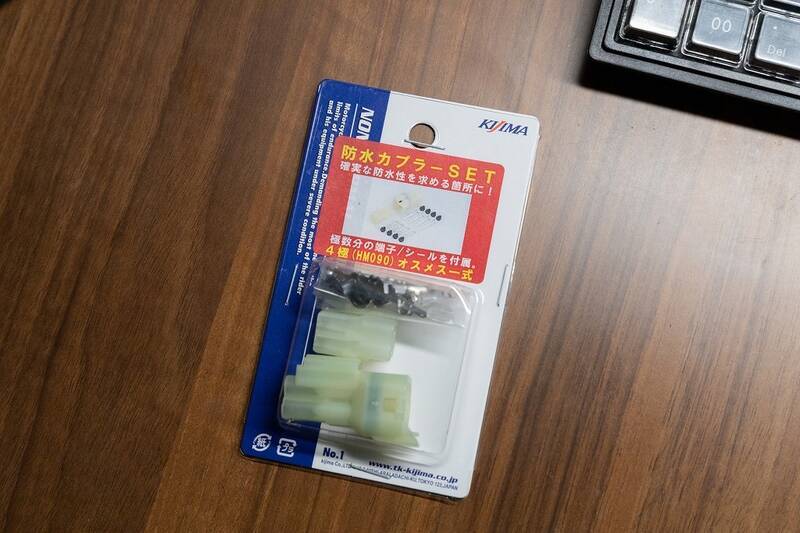

ここで別途4ピンコネクターを購入。価格は900円程度で、圧着端子なども付属しています。

コネクターには防水キャップが付属していますので、最初にUSB電源から延びるケーブルに通します。続いて被覆を向いて端子と圧着するのみ。圧着工具がなければラジオペンチで作業してもよいでしょう。

あとはケーブルをコネクターに刺し込み、コネクターとバイク側の端子をカチャっとちなげれば作業完了です。慣れれば30分程度で終わるでしょうが、不慣れな自分は2時間近くかかってしまいました……。

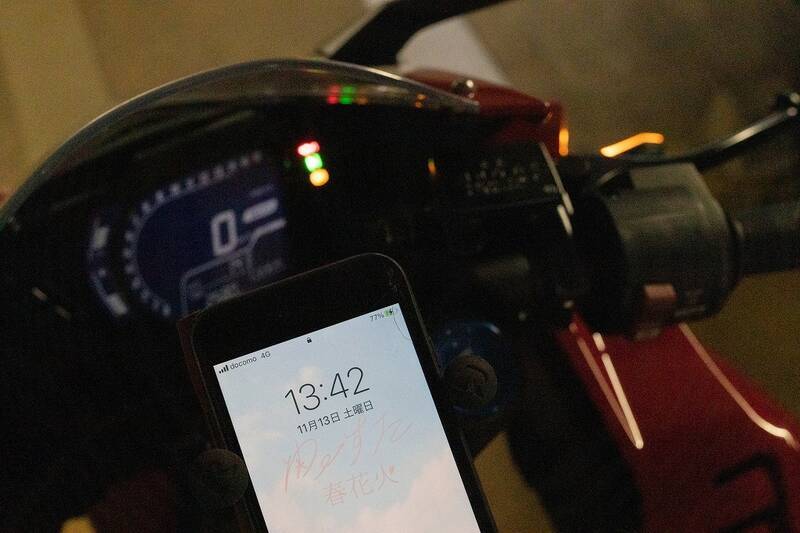

自分はiPhoneユーザーなのでUSB Type-CとLightningのケーブルを用意。バイクの電源を入れ、ドキドキしながらスマホと接続すると……、充電しているではありませんか! これで動作チェックは完了です。PD充電対応なので同じくPDに対応したモバイルバッテリーも高速で充電できます。これでバイクに乗りながら充電できる!

【次回予告】はたして充電トラブルは解決できるのか!?

ですが、そう簡単に事は進みません。いざ運用をはじめると、思ったより充電していないことが発覚。で、画面を見ると充電マークが点灯したり、しなかったりするではありませんか! どうやらエンジンを回していない状態、つまりバイクの電源を入れただけの状態は充電できるのですが、エンジンをかけると充電できない時があるのです。これは困った!

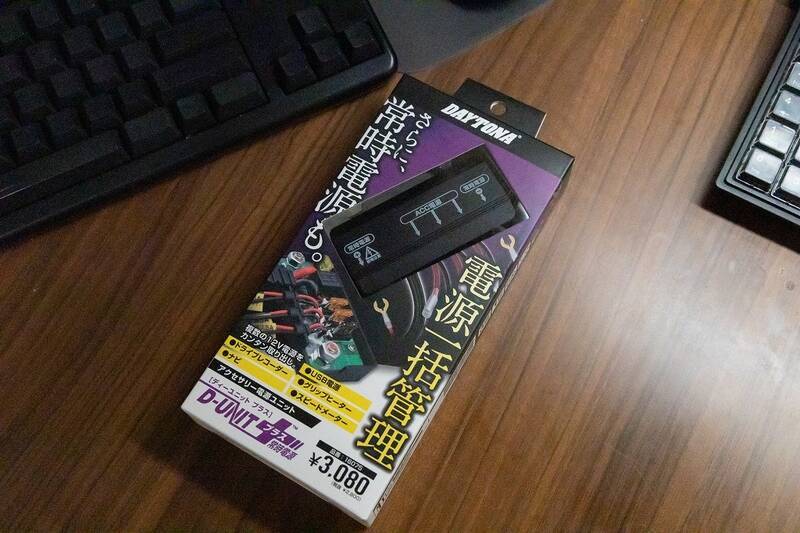

ここで考えられるトラブルは、診断コネクター(なのかな?)から出力を取ったことによる電力低下。ですので、電源周りを見直すことにします。早速デイトナのバイク用アクセサリー電源ユニットなるものを購入。これは電力はバッテリー直結、コントロールはACCで切り替えるというもの。これで電力の安定を図ってみたいと思います。執筆時点では作業できていませんし、ほかが原因ということも。次回その様子をレポートしてみたいと思います。

■関連サイト

![[USBで録画や再生可能]Tinguポータブルテレビ テレビ小型 14.1インチ 高齢者向け 病院使用可能 大画面 大音量 簡単操作 車中泊 車載用バッグ付き 良い画質 HDMI端子搭載 録画機能 YouTube視聴可能 モバイルバッテリーに対応 AC電源・車載電源に対応 スタンド/吊り下げ/車載の3種類設置 リモコン付き 遠距離操作可能 タイムシフト機能付き 底部ボタン 軽量 (14.1インチ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51-Yonm5vZL._SL500_.jpg)