“春日太一さん、「蒼の乱」を見る”の後編は、これからの時代劇に必要な俳優についても伺った。春日さんの愛ゆえの厳しい視点が炸裂します。時代劇に限らず、評論を書きたいひとも必読です。

前編はこちら

春日「話は時代劇からずれますが、映画を年間200本観ている人は、日本人の平均、つまり年間、1、2本くらいしか見ない人の感覚には戻れないんですよ。だから、ぼくは、仕事関係でどうしても必要な場合以外、今は映画をあまり観ないようにしているんです」

――200本のうちの1本になにを選ぶかが大きいのに、200本見放題の専門家にはそういうギリギリ感がないですものね。

春日「ぼくは年に1本しか映画を観ないひとたちに、映画面白いな、時代劇観てみようかなって思ってもらうように文章を書いています。ですから、彼らの感覚を少しでも体で理解できるよう、この仕事(時代劇研究家)をはじめてから、仕事でどうしても必要なときをのぞいて、個人として映画館で観る場合は、前年の統計からわかった平均年間映画観覧の数だけしか見ないようにしています。すると、だいたいいつも1回か2回になります。結果、選ぶのは、13年の場合なら『風立ちぬ』や『かぐや姫の物語』なんですよ。なぜそれを選ぶかというと、友達と話題を合わせるためなんですよね。」

――だから、映画本ってふつうは売れないのに、春日さんの本は売れているんですね。

春日「やはり、多くの方に読んでいただきたいですから。いちおう、全ての単著は1万部以上発行していただいています。

――新感線は、いまでは、ふだん演劇は見ないけれど、新感線だけは見たいっていうお客さん多いです。

春日「先ほど(前編参照ください)、新感線がなぜちゃんとした時代劇になっているかという話をしましたが、そもそも時代劇とは時代劇ファンのなかで消化されるようなものじゃないってことなんです。もともと時代劇は“大衆芸能”だったのですから。子供達が親といっしょに鞍馬天狗や宮本武蔵の真似して楽しめるものだった。新感線は、そのころの時代劇のような感覚でつくっていると思うんです」

――それはほんとに新感線の功績と思いますし、私も、演劇のお仕事をしていて、いま、春日さんがおっしゃったように、演劇界でいいとされている演劇をいっしょうけんめい観て語ったところで、やっぱり広がらないんですよ。

春日「ぼくは、評論家が語らないものを語りたいという考えでやっています」

――すごく共感します!(笑)

春日「『蒼の乱』では、天海祐希、松山ケンイチ、早乙女太一っていうキャストを起用し、メジャーで勝負する意識はちゃんと持ちながら、でも媚びてない。これがすごく大事なところだと思います」

――最高のテクニックで、最高の面白いストーリーで、でも目線は低くっていうか、いろんなひとが観て楽しめてもらいますというね。

春日「それって、かつて黒澤明がやっていたことなんですよ。黒澤はいまでこそいろんな評論家たちが高尚なものとして語りますが、『七人の侍』や『用心棒』などは当初、評論家から叩かれてもいるんですよ。でも、黒澤は、「今までの邦画お茶漬けみたいだったけれど、フレンチでフルコースを出したいんだ」って言っていたんですね。要は、世界に通じる、そして誰が食べても美味しくて満腹感のあるエンターテイメントとして時代劇を作るってことですね。

――大阪で活動していた新感線が、東京に拠点を移し、いまの流れをつくった97

年の『髑髏城の七人』はまさに『七人の侍』を意識した作品でした。で、また中島さんが面白いのは、網野善彦さんの書く日本の裏側みたいなところに視点がいくんですよね。

春日「いわゆる伝奇ものですよね。このジャンルは、これからの映像でも時代劇が復活していくためには、掘り下げていく必要を感じているんです。それこそ、子供が熱狂できるジャンルですからね。昔の子供達は『鬼平犯科帳』に熱狂していたわけじゃないですから」

――陰陽師と鬼の恋を描いた新感線の伝奇ものの出世作『阿修羅城の瞳』は05年に映画化されました。

春日「でも、滝田洋二郎監督の手にかかると、新感線のエンターテインメント性から外れてしまうんですよね」

──だったら、ゲキ×シネの『阿修羅城の瞳2003』のほうがいいと。

(C)2003 松竹・ヴィレッヂ

そういう意味では、大友啓史監督の『るろうに剣心』(13、14年)などはものすごくヒットしましたし、新しい時代劇として評価に値するんですか?

春日「方向性としては面白いですが、この感じは長続きしない気がします」

──そうなんですか。

春日「アクションがね、香港系の手数が多いものなんですが、あれだと見ていて飽きちゃうんですよね。やはり、殺陣もドラマの一部ですから」

──殺陣も感情のやり取りだとよく聞きます。

春日「斬る側、斬られる側、どちらの痛みや感情も見せないといけないのに、それが映画の『るろうに剣心』のアクションは薄いですよね」

――いいふうに考えれば、最初、剣心は、感情を捨ててひたすら斬っていく宿命を負っている設定だったから、マシーンのような殺陣でも良かったのかもしれませんが。

春日「あの原作漫画の世界観を表現する上ではそれで良かったのかもしれません。

――それはなんとなくわかります。褒めるところがないからアクションだけ褒めましたみたいな作品もありますから。俳優の演技や作品全体でなく、アクションがすごいとしか語れない作品はそこまででしかないということですね。

春日「『蒼の乱』が面白いのは、アクションとドラマのバランスがいいことです。アクションも派手ですが、やっぱりドラマが主になっている。

――新感線というか舞台はカットを割れないので、アクションをやる同士の間合いがドラマになりますしね。そして、やっぱり、いのうえさんが、アクションのなかに感情が交錯する瞬間をつくっているのを感じます。

春日「『蒼の乱』の場合、平幹二朗が真ん中ででんと構えていることによって、まわりがどんなに動き回っても、舞台に核があるんですよね」

――動かざること山のごとし的な感じでしたね。

春日「基本的にやっぱ“風林火山”なんですよ。やっぱ風もあって林もあって火もあって、山もある。でも、近年の多くの時代劇には、山がないんですよ。映画も舞台もドラマもたえず風と林なんですよ」

──林というのは、人数やらアクションの手数でしょうか。

春日「ですね。そういう手数重視のアクションで、木村拓哉主演のスペシャルドラマ『宮本武蔵』(14年、テレビ朝日)をやったこととか、本当に残念でした。武蔵に「るろ剣」と同じことをやらせても、人物や物語から浮くんですよ。最近の東映京都撮影所の時代劇は、どうも残念なことが多い。

――春日さんの著書『あかんやつら 東映京都時代劇血風録』はその劇団のようなチームワークが描かれていて読んでいてわくわくします。

春日「全盛期の撮影所はほんとうに大きな劇団みたいだったんですよ。時代劇も特撮も、大変な作業ですから、チームワークがなきゃできないです」

──昔の東映の時代劇というと、萬屋錦之介さん主演の「真田風雲録』(63年)の奇想天外さが好きで、堤幸彦監督が中村勘九郎さん主演でやった舞台「真田十勇士』(14)をあんなテイストで映画化してほしいと願っているんですよ。でも勘九郎さんだと松竹なんですかね?

春日「いや、松竹ではああいうノリは出しにくいいでしょう。東映のほうがいいですよ」

──そうですか、いつか映像化してほしいものです。

春日「堤さんは最初から最後まで細かいギャグを入れてしまうのが惜しいんですよ。新感線のすごいところは最後の30分に笑いを入れないことだから」

――そういえば、新感線は、後半、圧倒的に重い話になり、そこを素早く駆け抜けていきますね。「真田十勇士」と「蒼の乱」は14年の前半に上演された2大・派手な時代劇エンターテインメントだったのですが、笑いの入れ方に違いがあったと。

春日「『蒼の乱』と『真田十勇士』の見終わった後の充実感の違いは、最後の30分の違いでしょうね。

――堤監督は、見るひとに物語から早く目覚めさせようとしているのかなと思います。新感線はもう少し物語を信じている感じがします。

春日「そういうところはありますね。『真田」は、ヒロインがクライマックス近くで忍者アクションするとき、地面スレスレにいって笑いをとるじゃないですか。シリアスな流れの中でそういうのがもったいない気がして。序盤は、お客さんをひきつけるために、喜劇役者だったりコメディリリーフという笑いをとるキャラだったりが必要だと思うんですよ」

――シェイクスピアにおける道化みたいなものですよね。

春日「道化なんです。彼らを通して観客は作品世界に入ってくための。でもその役は実は2幕目、3幕目になったら必要なくなる。お客さんはもう世界に入ってしまっているから」

――『リア王』で途中から道化がいなくなっちゃうのと同じですか。

春日「同じことです」

――なるほど!

春日「『蒼の乱』では高田聖子さんが序盤で笑いを担当していましたが、やはり後半には笑わせにいかないですよね。話がまた逸れちゃいますが、仲代達矢さんってコメディリリーフもできるんです。ひとりで笑いも担って、お客さんを世界に引き込むこともやっているんです」

――仲代さんって渋いイメージですが、『殺人狂時代』(67年)の飄々とした感じと2面性は凄いですね。

春日「あれはほんとに芝居が巧くないとできない。仲代さんがよく言うのは、「俳優に大事なのは技術だ」って。だから「技を磨かないといけないにもかかわらず、感覚とセンスでやりすぎてる俳優が最近は多い」って。『真田十勇士』の勘九郎さんを見て、いい俳優だなあと思いました。やはり技術のある方ですよね。いつか鬼平をやってほしいです。優しさもあって、でも強さがあって、明るさだけでなく暗さもあって。誠実さもあって。そしてなんといっても所作が自然にちゃんとできる。面白いことに、お父さんの勘三郎さんは、厭な役がすごく巧かったのに、そこは似てないですよね」

――勘九郎さんはまだ巨悪って感じよりも善人さが強くて。

春日「でもそのコンプレックスが芝居にちゃんと出ていて」

――ある種の平凡性みたいなものまで抱えて生きている感じがいいですよね。だから市井のひと役が巧い。

春日「平凡に対するコンプレックスがあると、それが影として出てきます。吉右衛門さんに近いのかもしれない。あの方は、お兄さんはオールマイティに活躍する人気者でしたがで、ご自身は歌舞伎一筋で『知る人ぞ知る」存在だった。それが鬼平っていうキャラクターに出会えて世間的に大きな評価をもらえるようになっていったんです」

──いま、時代劇を任せて安心な俳優というとどなたになるのでしょうか。

春日「映像では大御所級の役を演じられそうなベテランですと、仲代達矢さん、平幹二朗さん、北大路欣也さん、山崎努さん、近藤正臣さん、松方弘樹さんくらいしかいないですね。夏八木勲さんが亡くなってしまったことが惜しかったです。新感線は、平さんや北大路さんを客演で呼んでいますけど、今後悩むと思います。あのポジションができる、彼らの後が続いていないので」

――吉田鋼太郎さんがもう少し年をとるまで待たないといけないですね。

春日「役所広司さんがそのポジションに来てほしいですが、なかなか演劇に戻ってこないですからね」

――渡辺謙さんは? NHKで演じた吉田茂、時代劇ではないですけど、良かったですよね。

春日「渡辺謙さんもいいですね。映像でしたら謙さん、役所さんに、中井貴一さん、佐藤浩市さん、それから真田広之さんも入ってくるかな。あと、舞台だと市村正親さんにも時代劇にもっと出てほしいです」

──時代劇をやる上で、何が必須なんでしょうか。

春日「影のニオイと、それを表現できるだけの人生経験ですね」

(木俣冬)

春日太一

かすが・たいち

1977年生まれ。映画史、時代劇研究家。著書は『役者は一日にしてならず』『時代劇ベスト100』『なぜ時代劇は滅びるのか』『あかんやつら 東映京都時代劇血風録』『仲代達矢が語る日本映画黄金時代』『仁義なき日本沈没―東宝VS.東映の戦後サバイバル』『天才 勝新太郎』『時代劇は死なず!―京都太秦の「職人」たち』と精力的に時代劇について書き続けている。連載も多数。

Twitter @tkasuga1977

[作品情報]

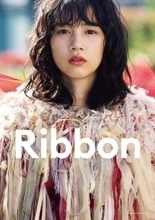

ゲキ×シネ

「蒼の乱」

作 中島かずき

演出 いのうえひでのり

出演 天海祐希/松山ケンイチ/早乙女太一/梶原善 森奈みはる 粟根まこと 高田聖子 橋本じゅん/平幹二朗ほか

平安時代、平将門の生涯をモチーフに、関東にユートピアを作る理想に燃える

将門小次郎(松山)と、彼の妻で、ともに理想の実現化に向かって生きる蒼真(天海祐希)の愛と闘いの物語。

5月9日(土)から全国ロードショー

公式サイト