同じ言語を話す人同士でそうなのだから、海外の言語ならなおさらだ。4月に発売された『翻訳できない世界のことば』はその名のとおり、他の国のことばではそのニュアンスをうまく表現できないことばを集めた本だ。アメリカで出版され、フランス・ドイツ・韓国など7カ国で翻訳が予定されており、各国のレビューサイトで評判を呼んでいる。

ノルウェー語・アラビア語・イヌイット語・ウルドゥー語など52のことばが美しいイラストとともに紹介されていて、その中に日本語も紹介されているのでいくつか挙げてみる。

TSUNDOKU(積ん読)…買ってきた本をほかのまだ読んでいない本といっしょに、読まずに積んでおくこと。

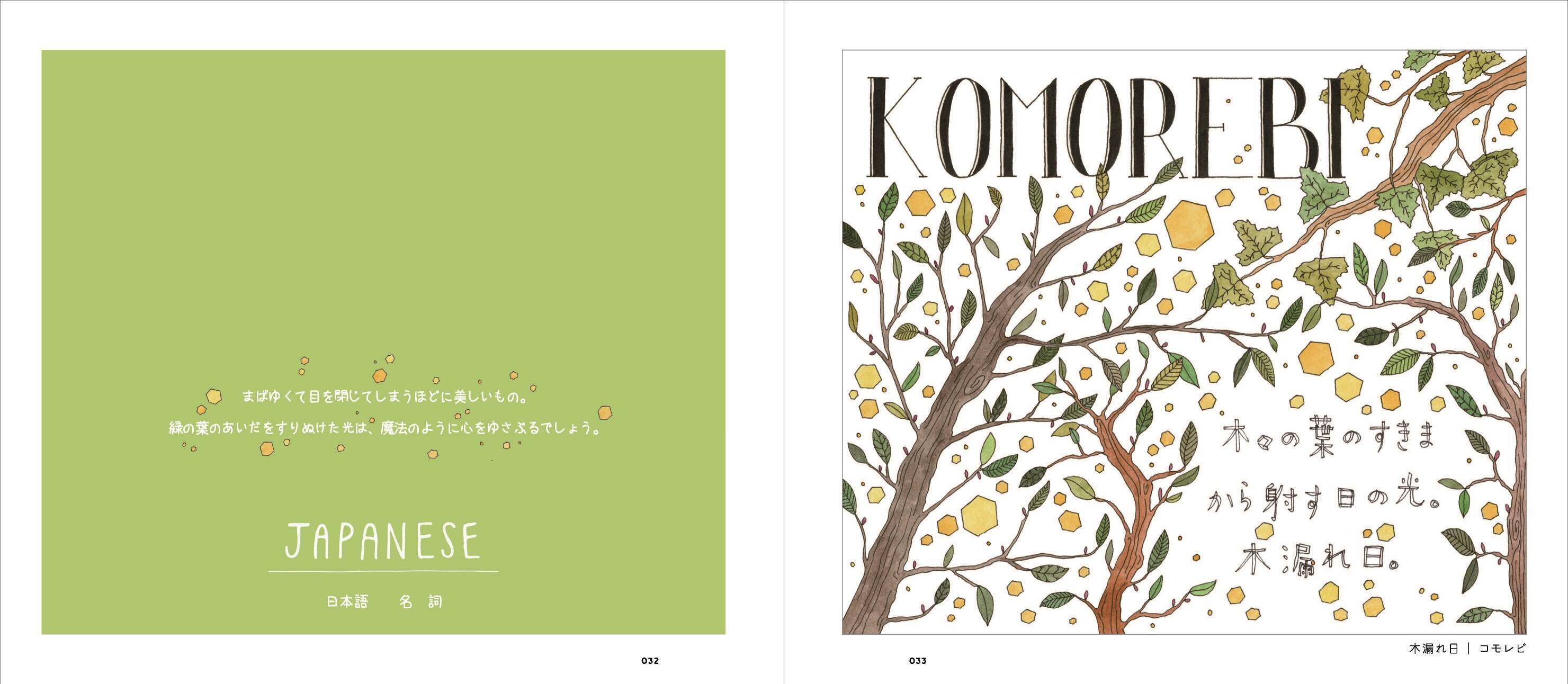

KOMOREBI(木漏れ日)…木々の葉のすきまから射す日の光。

確かに積ん読を分かりやすく説明しようと思うと長くなってしまう。また、木々の葉のすきまから射す日の光に名前をつけるのは日本人らしい感性かもしれない。

世界中で2500万人以上が閲覧したネット記事

「この本のそもそもの始まりは、当時19歳だった著者がMaptiaというネットサイトに投稿した「11 Untranslatable Words From Other Cultures(翻訳できない世界の11のことば)」というイラスト入りの短い記事でした」と、創元社の担当編集者・内貴さんに教えていただいた。

このネット記事があっという間に拡散され、世界中で2500万人以上の閲覧を記録し、アメリカの編集者が書籍化を持ち掛け、原書『LOST IN TRANSLATION』が生まれたそうだ。内貴さんも投稿記事を目にしていて、原書を見つけたときには即座に日本での出版を決意したという。

イラストはもちろん、翻訳されたシンプルで美しいことばにも注目していただきたい。

日本語以外で特に気になったのはPORONKUSEMA(ポロンクセマ)というフィンランド語だ。これは「トナカイが休憩なしで、疲れず移動できる距離」のことをいう。トナカイの歩く距離がひとつのことばになるなんて!

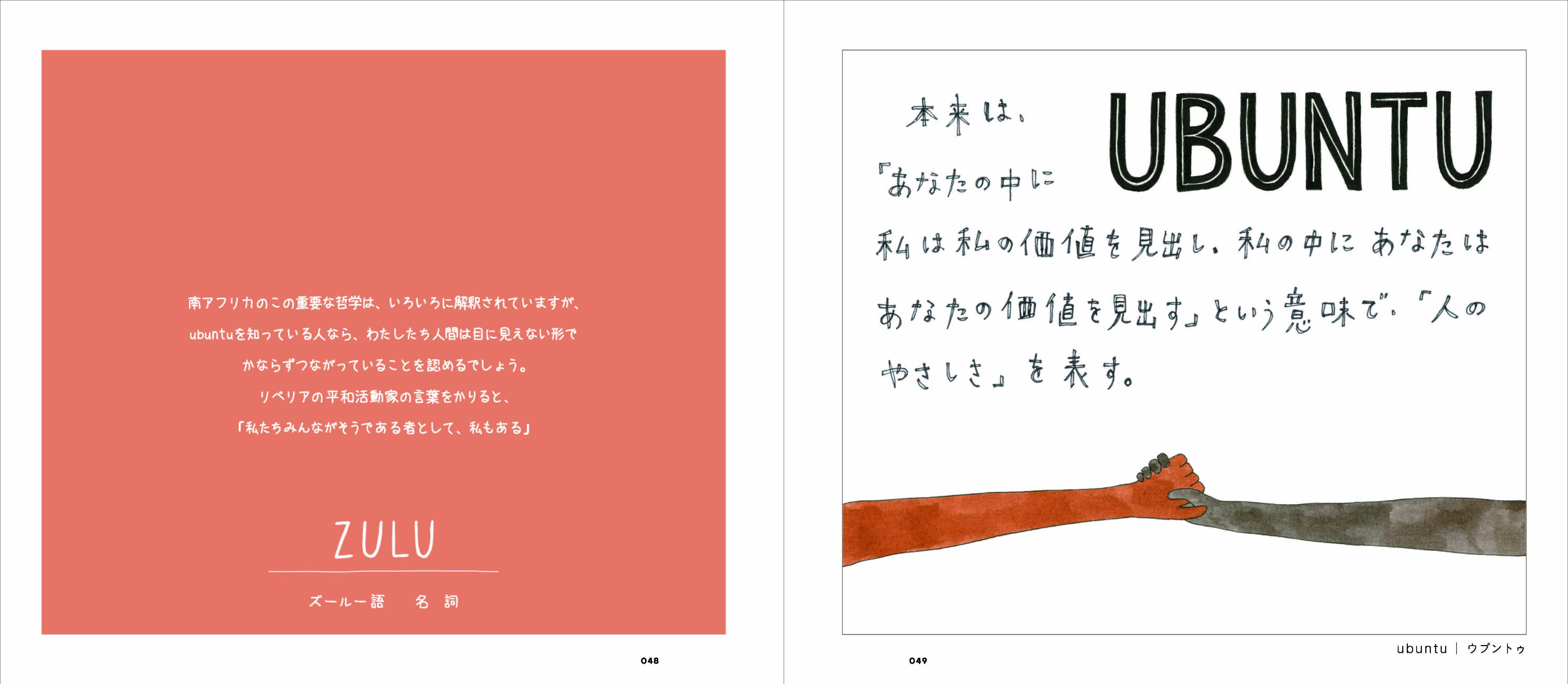

内貴さんの好きなことばはUBUNTU(ウブントゥ)というズールー語だ。ズールー語は南アフリカ共和国のズールー族を中心に使われている。本来は、「あなたの中に私は私の価値を見出し、私の中にあなたはあなたの価値を見出す」という意味で、「人のやさしさ」を表している。好きな理由は「優しさの表現方法として非常にユニークで秀逸」と教えていただいた。

ことばにはその土地の人々の生活が根付いているんだとあらためて気付かされる。

「日常生活のいろいろな場面で、この本に出てくることばを当てはめてみると、新鮮な驚きがあって楽しいと思います。

(上村逸美/boox)