そして、昨日もある運動会が開催されています。

ウォーミングアップからしてゆるい

以前、コネタで「世界ゆるスポーツ協会」を紹介していますが、同協会が昨日に「ゆるスポーツ運動会2016」を開催しました。

会長の澤田智洋氏曰く、同協会のコンセプトは「スポーツ弱者を、世界からなくす」。運動が苦手であった澤田会長が、運動音痴の人も、お年寄りも、障がいを持つ人も、みんなが混ざって笑いながら楽しめるスポーツを考案。協会の意志は、各競技のルールに確実に反映されています。そんな競技ばかりが一挙に実施される運動会。

では、まずはウォームアップから行きましょう。しかし、ただの柔軟体操ではない。

●ざっくり体操

ラジオ体操はみんな同じ動きをするが、「ざっくり体操」は違う。澤田会長がざっくりした指示を出すので、各々が勝手に解釈した動きを行う。例えば「ひざ!」と言ったら、屈伸してもいいし、伸ばしてもいいし、撫でてもいい。「首!」と言ったら捻る人や回す人や上下させる人が出てくるし、「押して!」と言ったら何かを押してるかのような動きをする人もいれば、その場で腕立て伏せする人も出てくる。みんな、それでいいんです。正解はないというか、みんなが正解なのだから。

●うろうろ体操

みんなでうろうろしていると、唐突に澤田会長が笛を鳴らしてある動作をするので、それをみんなで真似する。そしてもう一回笛を鳴らすと、また歩き出す。ただトラップもあり、笛を鳴らして「2人!」と言ったらそばにいる人と2人になってしゃがむ。最後に残った人は、その場でもも上げ10秒の罰ゲームが課せられます。

ヌルヌルした手とヌルヌルしたボールで行う「ハンドソープボール」

この日は会場である「RAMOS FIELD INDOOR FUTSAL」(東京都江東区)にて、一挙に7競技が同時開催されました。

時間的に全てのフィールドを回ることはできなかったのですが、特に目についた競技を観戦してきているので、一つ一つリポートしていきましょう。

まずは、手にハンドボールを付けて行うハンドボール「ハンドソープボール」から。

基本的には通常のハンドボールとルールは同じなのですが、ボールには異様にヌルつくハンドソープが垂らされます。また、プレイヤーらは手にハンドソープを垂らした状態でプレイする。

ボールがフィールドの外に出たら、さらにボールへ追加のハンドソープが垂らされます。

それ以外にも、この競技ならではの反則事項がある。

・胸で受け止めながらキャッチする行為は「チェスティング」と呼ばれ、反則に定められている。あくまで、ヌルヌルの手でキャッチしなければならない。

・試合中にボールを落としたら、ペナルティ。

上記の反則行為を行ったプレイヤーは、すぐさまフィールド外にいる自チームの“ソーパー”の所へ行き、手にハンドソープを追加されなければいけない。

フィールド中央にあるボールへ両チームの“ソーパー”がソープを垂らし、2人がボールから離れた瞬間にゲームはスタートします!

試合が進むにつれ、ヌルヌルゆえにペナルティを受けるプレイヤーが続出! 結果、倍々ゲームで手もボールもツルツルになっていくのです。

しかも、ゲームが進むに連れてフィールド周辺がいい匂いしていくのが特徴。汗をかいているのに、シャワータイムを過ごしているかのような錯覚さえしてしまいます。

最後は、ヌルヌルの手で相手チーム全員と握手してノーサイドです。だって、ハンドソープボールは紳士のスポーツなのだから。

両手の自由を奪われた状況で行う「手錠バレー」

続いては、「手錠バレー」を観に行きましょう。

その名の通り、「手錠で両手の自由を奪われる」新感覚を味わいながらプレイするバレーボール。

ネットは中学生の公式ルールに準ずる低めの高さに設定されており、ボールは従来のバレーボールより柔らかくて大きなものを使用します。

味方が良いプレイをした時に拍手をしてあげる時も、手錠で両手を離せないため「パチパチパチパチ」と小刻みに両手を叩いているのが、ならでは。

相手チームと手錠を着けたままジャンケンしたり

握手したり、

些細な所作まで新感覚です。

人間を食べたいゾンビと、生き残りたい人類とで戦う「ゾンビサッカー」

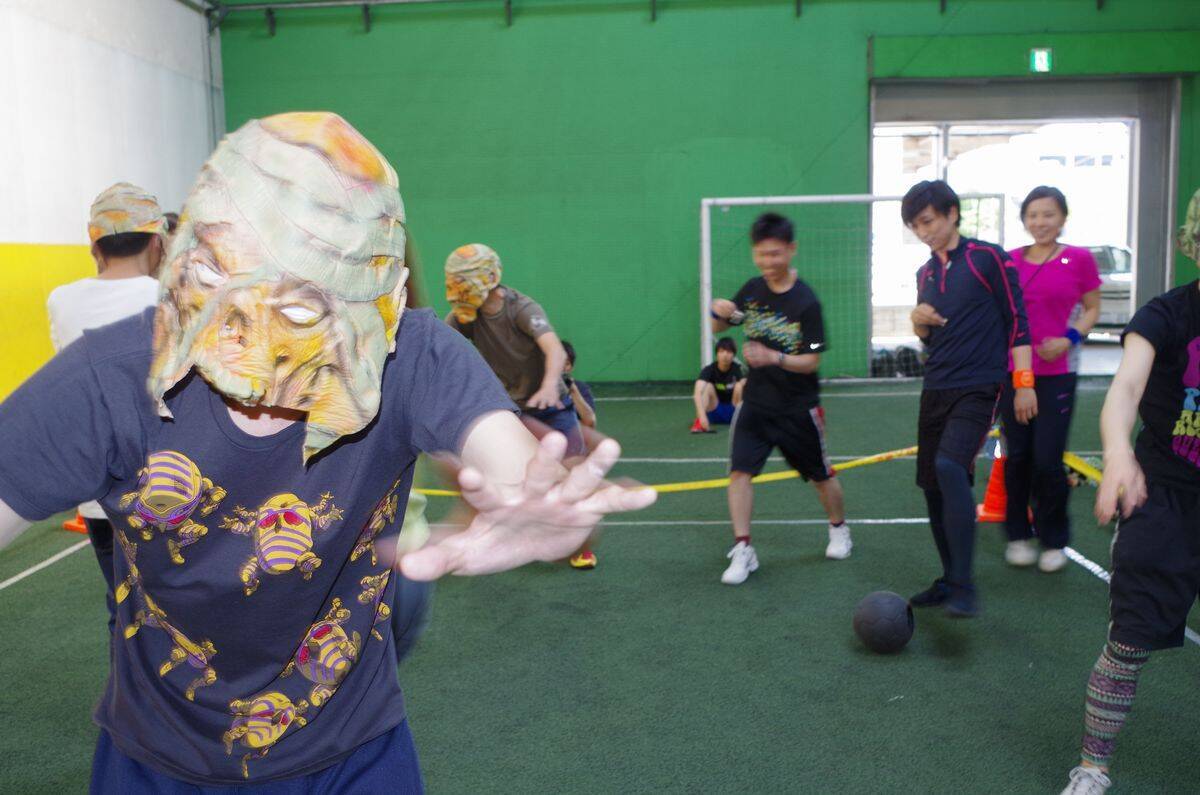

次は、個人的にも大注目の「ゾンビサッカー」。

この競技は、「生身の人間チーム」と「ゾンビチーム」に分かれてプレイします。両チームの基本ルールは以下の通り

<生身の人間チーム>

1:目は見えている

2:音の鳴る鈴を体に付ける

3:生身の人間チーム同士でボールをパスしなければならない。

<ゾンビチーム>

1:ゾンビマスクを被り、目は見えていない

アイマスクを着けた上に、ゾンビマスクをかぶります。厳重!

2:両手を前に上げて移動しなければならない

3:ゾンビっぽい呻き声をあげなければならない。

4:生身の人間に触るか、ボールを取りに行くことが目的。

この状態で、サッカーする。人間がゾンビに触られると“食べられた”ということになり、その人間は試合から脱落。ゾンビは手を合わせ「いただきます!」と喜びの声を上げます。

しかし、目が見えないだけに“共食い”するゾンビも続出……。

また、ボールがフィールド外に出てしまったら、人間は数秒間その場から動いてはならず、金縛りにあったまま鈴を鳴らすことが義務付けられる。ゾンビにとっては居場所がわかりやすいし、相手は逃げないし、人間を食べるチャンスが到来!

しかし、人間も負けてない。動ける時は、わざとゾンビに近付きつつ鈴を鳴らし撹乱して挑発してみたり。

ゲームは、人類が滅亡するか、人間の命と同じくらい大事なボールがゾンビに奪われたら終了です。タイムアップまで生き残れれば、人間チームの勝利!

ボールからは、常に“悲鳴”のサウンドが上がっており、ずっとボールを持っているとその人間は位置がバレて襲われやすくなってしまう。ヒリヒリさせるサッカーだな……。

激しく動かすと泣き出す赤ちゃんみたいなボールを扱う「ベビーバスケ」

「ベビーバスケ」なる競技にも、観に行きました。

「もしもボールが赤ちゃんだったら……」という妄想を現実化した、激しく動かすと大声で泣き出してしまう特殊なボールを使用します。叩いたり、勢い良く投げたりすると、ボールが泣いちゃう。試合中にボールを泣かせてしまうと、泣き止むまでボールをあやさないといけない。

そして、その赤ちゃん(ボール)は相手チームのものとなってしまいます。

泣かせないように、そっとパスして、そっとキャッチしなきゃいけない、プレイヤーの母性が試されるバスケットボールです。

また以下は全て反則行為となり、相手ボールとなってしまいます。

「子煩悩」……ボールを持ったプレイヤーが4歩以上歩くこと

「過保護」……連続して3秒以上ボールを持ち続けること

「ダイレクトベビー」……ボールを味方プレイヤーに直接手渡しすること

「授乳ゾーン」の中にあるゆりかごにボールを入れるとポイント。

ボールプレイヤーが「授乳ゾーン」内でゴールすると2ポイント、外から投げ入れると3ポイントです。

もちろん、コスチュームはエプロン。この時点で右往左往する男性プレイヤーも多く、母性の差が浮き彫りになってしまってます。

そんなこんなで、試合はおっかなびっくり進んでいきました。

「トントントントン」と声を上げて操る「トントンボイス相撲」

何やら騒がしいので近寄ってみると、「トントンボイス相撲」なる競技が行われていました。

土俵外にマイクが設置されており、それに向かって「トントントントン!」と絶叫し続ける。すると、土俵の下に設置されているピストンが反応して下から土俵を刺激。まさに、ボイスで闘うトントン相撲です。

実は、このスポーツには裏テーマがあります。ノドの機能は、年齢とともに低下するのだそう。これを回復させるためには、たくさん声を出すしかない。本当は「歌をうたう」「本を音読する」が絶好の回復法なのですが、人前で歌をうたうのに抵抗がある人もいるはず。

そんな高齢者に、「トントンボイス相撲」は打って付けなのです。なんと老人福祉施設に導入済みの、意義あるスポーツでした。

舌で動かし、“チュッ!”とスマッシュする「スカッチュ」

「スカッチュ」なるスポーツは、至極セクシー。口元の動きだけでプレイする新感覚スカッシュで、電気通信大学・野嶋研究室が開発したSITAインターフェースを使用します。

まず、プレイヤーの顔を読み込ませ、その状態で試合スタート。舌の動きでラケットを移動させ、「チュッ」の動作でスマッシュ!

表情筋をふんだんに駆使する、ラブリーなスカッシュが「スカッチュ」です。

「普段、キスをしてるかどうかが上手さに影響します。(上手くプレイしている人を見て)あの方は、間違いなく昨日やってますね」(担当者)

こんなに、チュッチュッするスポーツは他にないと思うのですが、このスポーツにも裏テーマがある。というのも、高齢者は“飲み込む力”や“噛む力”が衰えていく。だからこそ、ノドにつながる舌を鍛えるのは効果的。口の周辺の体温を上昇させ、腔内を活性化させる「スカッチュ」は、老人福祉施設にて試験的に導入される予定もあるのこと。お年寄りがチュッチュッするのは、可愛らしいですね……!

最後に、澤田会長に話を伺いました。

澤田会長 今回の運動会では、誰が来ても1~2種目は気に入って帰れるバランス感を重視しました。「ハンドソープボール」みたいに全身を使うスピーディなスポーツもあれば、「ベビーバスケ」のようにスピードを抑えて行う競技もある。声を出すスポーツや舌を出すスポーツもある、あえて、ばらけさせています。例えば、今日は車いすの方も参加されていましたが、「ハンドソープボール」に臨むのは難しいかもしれないけど、一方で「スカッチュ」はあの方が一番上手かったそうなんです。

――誰でも、得意な要素が何かしらの競技で発揮できるという。

澤田会長 子どもでも、ビール腹の人でも、誰でも1~2種目は「これ、楽しかった!」って思っていただけるっていう。

――たしかに観ていると、お子様は「ゾンビサッカー」が上手でした。

澤田会長 小さい頃にスポーツ上級者になって成功体験が味わえたら「もっと上手くなりたい!」って極めたくなりますよね。

――ゆるスポーツだから、成功体験が得やすくなりますよね。

澤田会長 それは種目が多いっていうのもあるし、活躍する人の特性がばらけるように作ってあるということも作用していると思います。

――あっ、そこまで意識して競技づくりを行っていたんですか!

澤田会長 はい。それでも、もし「私の長所が発揮できない!」という人がいたら、また作るしかないですね。「あなたは、何がいいですか?」って(笑)。あと、ここでは怒る人がいないんですよ。スポーツの場って“鬼軍曹”みたいな人が出てきがちなんですが、ゆるスポーツでは失敗してもいいし、天国ですよね。

――そうですよね。失敗しても笑いが起こり、一つのピークになります。だから、いわゆる“スポーツ弱者”が参加しやすいという。

澤田会長 で、もしかしたら“スポーツ弱者”が世界チャンピオンになる可能性もあります。

――ところで、このような運動会は定期的に行われていくのでしょうか?

澤田会長 はい、年1~2回で開催したいと思っています。あと、将来的には“ゆるスポーツランド”みたいな場所を作りたいです。今日の運動会では、8種目しか体験できませんでした。しかも、一日限定です。みんながもっと多くの競技をいつでも楽しめるような場所があると、そこでは誰もがヒーローになれるかもしれないし、誰も怒らないからストレスもない。みんなの居場所になるかもしれないですよね。近い将来、再来年には作れると思っています。

「スポーツ弱者を、世界からなくす」をコンセプトに掲げる同協会ですが、各競技を見るとその意志は見事に反映されていました。

しかも、“ゆるスポーツランド”という常設会場設置の構想まであるらしい。高校卒業以来、ろくにスポーツしていない筆者にとっても耳寄りな情報ですよ!

(寺西ジャジューカ)