ゴジラの登場シーンと言えば、東京湾から歩いて上陸するのが有名だ。日本列島を海から眺めて迫ってくる、なんとなく僕はこのシーンで「あ〜彼岸って感じだなあ…」と、頭に浮かぶ。7日間あって、墓参りをしたりする、あの彼岸。

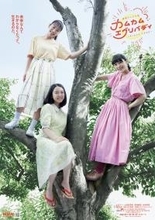

イラスト/香山哲

そして仏教で彼岸というと、悟りの先にある「涅槃(ニルヴァーナ)」の境地である。と、読んだことがある。此岸(現世)から出発し、常・楽・我・浄、4つの試練という水域を越えてたどりつく「向こう岸」って感じだ。…あ、あんまり変な話にはならないから、よかったら最後まで読んでくれ。

1954年・最初の「ゴジラ」には、大きく強いメッセージがあった。人間が、自分で引き起こした核という災いと戦う。苦しみながら、自分たちの愚かさと向き合う。まさに、なにかこう、つらい修行のような、次の一歩に進むために絶対必要な関門のような戦いを感じさせた。

「シン・ゴジラ」でもゴジラは海から現れ、東京に上陸する。

それら全てがていねいで、真摯に描かれている。人生の時間は有限で、1秒でも貴重だ。この映画作品に携わった人たちが「人生の時間をかけて、表現したいこと」に対して緊張して取り組んだことが十二分に伝わってきた。予算とか製作期間とか、そのほか裏側っぽいことは一切考えないで観たけど、そういうことも気にならない。

恋愛や、家族愛すらもほとんど画面には存在しない。ただひたすら、この国がベストを尽くそうとして、もがき苦しむ。決してここに描かれていない要素が陳腐なのではない。ただ、この映画は「国家緊急事態」に特化・集中しているのだ。徹底的に「緊急事態下の国家オペレーション」を描き、それでいて怪獣との壮絶な戦いの一部始終として楽しめるように作られている。

僕はたまたま偶然、涅槃に到達するため戦いを思い浮かべた。常楽我浄、4つの形の愚かさを順に見つめ、その川を越えることに、戦いが重なった。世は非常であるのに常だと思い込む愚かさ、苦しみがあるのに楽だと思い込もうとする愚かさ、我にこだわる愚かさ、不浄であることを認めない愚かさ。

何でもいいんだけど、人の数だけ色んなイメージが浮かんでくるはずだ。この夏のあいだ、観る人たちにそういった刺激をこの映画は与えてくれると思う。その全てが正解でも不正解でもないし、それぞれ日本人が心身で体験してきたことの鏡像のようなものだと思う。

(イラストと文/香山哲)