(c)大今良時・講談社/映画聲の形製作委員会

『映画けいおん!』『たまこラブストーリー』などで知られる京都アニメーションの山田尚子監督最新作、映画『聲の形』が9/17より全国劇場公開される。

この作品は、聴覚障害やいじめといった難しい題材を扱ったドラマが展開していくその傍らで、音楽や環境音が、やさしくキャラクターたちを包み込む。

前例のないほど音響に徹底してこだわってつくられた「音響映画」であり、それは作品のテーマから必然的に導き出されている。

たとえば、ひとつには、耳の不自由な西宮硝子が体感している世界をあらわすために。

硝子も身に付けている補聴器のしくみは、いわゆるアンプと同じだ。だから拾った音は必ず歪み、ノイズが出るようになっている。

では彼女が体感しているそのノイズを、どこまで表現するか。ノイズと楽音(いわゆる音程のある音)の差、意味のある音に聞こえるものとそうではないものの差は、どこにあるのか……。

それを突き詰めた結果として、たとえば劇伴の軸をなすピアノは、ただメロディを奏でるものとして扱われていない。

打鍵された音程だけでなく、鍵盤に当たる演奏者の爪の音、鍵盤を押したあと木製の機構が動く音、木製の機構に付いたハンマーが動く軋み、消音ペダルを振ったときに消音フェルト同士がこすれる音……そしてそうした音をマイクで拾うと発生する「サーッ」というホワイトノイズまでもが聞こえてくる。

吉田玲子氏による脚本が完成したあと劇伴をオファーされ、山田監督と二人三脚で音楽と映像を往復書簡のように送り合ったキーパーソン・牛尾憲輔氏に、映画『聲の形』の音の世界について訊いた。

「極限を扱う場合、第何象限を意識します?」という会話が飛び交う打ち合わせ

――試写で拝見させていただいたのですが、映画『聲の形』、非常にすばらしい作品でした。登場人物たちの感情の微細な揺れ動きが映像と音楽/音響で見事に表現されていて、すばらしかったです。

牛尾 ありがとうございます。今回の作品では作曲はもとより、音の距離、広がりに対する意識まですごく強く持ってやらせていただいていて。

劇場の5.1chサラウンドを活かして「ピアノの打鍵ノイズをスピーカーの後ろ側で鳴るようにすると客席全体がピアノの中にいるような感じがする」といったことを作品の内容、場面の意味に即してコンセプティブに貫徹できたんじゃないかなと思っています。

――ただ音響が凄いというだけじゃなくて、それが映像と不可分のものになっていることが、より凄いなと。今日は「どうやってこんな音の映画ができたんだろう」という謎、成り立ちについて牛尾さんに訊いていきたいと思っています。

牛尾さんは電気グルーヴのサポートメンバーであり、フルカワミキさん、ナカコーさん、田渕ひさ子さんとのバンドLAMAでも知られていますが、2016年2月にリリースした、ソロの電子音楽ユニットagraphとしての最新作『the shader』では立体的な音響づくり、粒度の細かい音づくりをされていましたよね。

その点と、山田尚子監督がアニメーションでありながらカメラやレンズ、コンポジットにこだわり、奥行きのある空間表現をされてきたことが、映画『聲の形』ではマッチしていると思いました。

牛尾 それは、順番が逆なんですね。

「結果、そういうものができあがっている」というか……アウトプットされたものが似ているというより、入り口にあたる「作品のつくりかた」が、僕と山田監督は似ているんです。

僕は監督の『たまこラブストーリー』が好きなんですが、山田監督は、アニメーションによくある「こういうポーズをしたら、怒っている」みたいなおきまりの表現をなるべく排除して、キャラクターひとりひとりの、ひとつひとつの動作に必然性を追求し、意味を持たせ、偏執的にコントロールしていますよね。

――映画『聲の形』でも、将也が食事をするとき、目玉焼きを箸で切らずにまるごと白身の部分を持って黄身の部分をだらんとさせながら口に運びますよね。あれは原作にはない描写ですけど「ああ、将也ってこういうやつなんだな」と感じるすばらしいカットでした。牛尾さんが言っているのも、そういうところですよね。

牛尾 あれが山田節ですよね。

しかもそういうことが強固なコンセプトワークから導き出されているんです。

僕は2015年に、映画の脚本があがったあとで劇伴の打診を受けて最初の打ち合わせをしています。本当の最初の最初のときは、山田監督が書いたペラ1枚の「こういう音楽」という資料をもとに、その紙がぐちゃぐちゃになるくらいお互い文字や絵を描き込みながら話をしたのかな。

初期に打ち合わせをしていくなかで「(イタリアの画家の)モランディの影のありかたの、あの感じ」とか「極限を扱うとき第何象限を意識します? 僕はX軸方向に漸近していく作り方をしていて」「あー、私はY軸方向で」という話を相当したんですね。

共有されたコンセプトに基づいて音と映像を送り合う

――それは……なかなか変わった打ち合わせですね。「このシーンにこういう曲を」「このキャラクターのテーマを」みたいな発注を受けて計数十曲つくって納品、みたいなやりかたはしていない?

牛尾 そういう、いわゆる「劇伴のメニュー」(オーダー)はほとんどなかったですね。遊園地の背景で鳴っている曲とか時報の音とか、ほんの数曲です。

それよりも僕らが重視したのは、「光」「ボケ」「にじみ」といった根幹のコンセプトを共有することであり、聴覚障害や補聴器についての勉強でした。

そこに至る過程で、さっき言ったモランディや極限の話、それからドイツの現代美術家ゲルハルト・リヒターや写真家のベアーテ・ミュラーやアンドレアス・グルスキー、スウェーデンの画家ヴィルヘルム・ハンマースホイ、コンセプチュアルアート/アート&ランゲージで有名なジョセフ・コスース、あるいは百人一首の「ひさかたの 光のどけき 春の日に 静心(しづごころ)なく 花の散るらむ」という句……等々が参照されていったんです。

そしてそこから、僕は楽曲のスケッチを、山田監督はコンテやできた映像をお互い往復書簡というか交換日記みたいなかたちで送り合って作品をつくっていったんです。僕は曲の断片を「オーディオ・スケッチ」と呼んでいたんだけど、それを何十曲も作って、映像に当てはめては整形し、あるいは監督のオーダーを受けて間を埋める曲をつくって……というスタイルでやっていきました。

――ああ、発売中のオリジナル・サウンドトラック『a shape of light』の2枚目に収録されている「sketch no.19」というタイトルの本篇未使用音源は、そのオーディオ・スケッチの19番目ということですか。

牛尾 そうです。

話を戻すと、僕も監督も、観念的で抽象的なコンセプトを、具体的な人物の動作や音色や響きに落としていく手つきが似ているんです。だから、結果、アウトプットされたものも似ているように感じる人がいるんじゃないかなと。

今回であれば、目をずっと見開いていたときに視界が涙でぼやけてくるような感じ、ひりついている感じに注力しようと思って最後まで貫いたんですが、「悲しい」とか「嬉しい」とかではなくて涙でぼやけている……たとえばそういうものが根底にあったような気がします。

それが監督であれば独特のレンズ感につながり、僕であれば水みたいなイメージの曲をたくさん書いたことにつながっているんじゃないかな、と。今回、3拍子の曲が多いんです。日本人が水を書こうとすると、わりと3拍子になるんですよね。「どんぶらこ、どんぶらこ」とかね。何かで読んだんですけど、日本の古歌、唱歌で水が出てくるものは多くが三拍子で。映画『聲の形』でも、不思議とそればかり出てきたんです。

映画『聲の形』でノイズや楽音未満の音がフィーチャーされている理由

――なるほど。しかし、劇伴作家が制作初期からそこまで作品の根幹に関わることは、異例のことではないかと思います。楽曲が重要なアイドルアニメなどであればまだしも、音楽を主眼にした作品ではないですからね……。

牛尾 僕はいわゆる劇伴作家ではないから、器用になんでもできるわけじゃない。だからこういうやりかたをした、ということもあります。

ただ、一般的な劇伴のつくりかたをして、弦を書けるアレンジャーさんを入れて……というふうにしていこうと思えばできた。でもこの作品に関してはそうしたくなかった。それはたぶん、自分と作り方が同じだった監督との出会いがあったからで、だからこそ「劇にかかる音楽ってなんだろう」「この作品のコンセプトってなんだろう」という最初のところから、階段をのぼりたかったんです。

――先ほど出ていた固有名を具体的に拾ってお話をうかがいたいんですが、たしかにモランディのぼやっとした影の静物画や、写真をキャンバスに描き映して画面全体をぼやかしたリヒターのフォト・ペインティングは、画面のボケを駆使して将也たちの「周囲を見ているようで見ていない、直視できない」心象風景をあらわしているように見える映画『聲の形』の独特なレンズの使い方に通じているなと思いました。

つまり、この作品でのそういう手法は、山田監督がシリーズ演出として携わったTVアニメ『響け!ユーフォニアム』でやっていた、実写のようにカメラのピントをずらしたり特定の人物にフォーカスしたりする演出の単なる延長にあるわけではないと。作品のコンセプトがそもそもそういうものだからだということですか。

牛尾 明確に監督に聞いてはいないですけど、そうだと思います。

リヒターやハンマースホイは画面の奥行き、空気感につながっていて、たとえばほこりが舞うところに光が差しているあたたかい感じとか、画面の端の色がずれているエフェクトがかかっていたりする、ということにつながっている。

今回、僕が付けるべき音楽は、将也たちのいる曲がり角のむこう、扉の奥、カメラの後ろ側……そういうところにあるもので、だから音楽未満の、カソカソいっている音も必然的に入ってくる。ピアノの中のノイズを録り、「サー」っていうS/Nの悪さ(ホワイトノイズ)を拾い、劇場の5.1chハイレゾのなかでいかに/どこまで「音を良くするか/悪くするか」を考えてつくっている。

もちろんそれは「聴覚障害の方が付ける補聴器は音をきれいに拾うのではなく必ずノイズを伴っている」ということ、「そういったものを映画を観る方に聞いてもらうための小さな音」、あるいは山田監督との会話で出てきた「からだのなかの音」という考えにも根差してもいます。

劇伴作家と録音スタジオに入って曲づくりにまで立ち会う山田監督

――改めてこの作品の音づくりのキーパーソンと、そういった方とどう連携したのかについて教えていただけますか。

牛尾 音響チームとしては山田尚子監督、音響監督の鶴岡陽太さん、録音(ミキシング)の名倉靖さん、効果音の倉橋裕宗さん、そこに僕と劇伴のサラウンドミックスを担当して頂いた北城浩志さんが入り込ませていただいた、という感じですね。

この作品では、あるていど本篇映像ができた段階から、山田監督は僕といっしょにレコーディングスタジオに週一回入って、それまでにできていた音を映像に当てていき、その場で楽器を弾いてアレンジをしたり、リヴァーヴの響きを調整したり、逆に映像に対してうるさい場合は特定の音を抜いたりといった作業をしました。

劇伴というのは、音響監督さんが「できあがった曲を映像に対して当てる」のが普通のやりかただと思います。でも映画『聲の形』では「曲を作る、整形する」段階から監督が立ち会って、「映画が始まって何分何秒何フレームでどの曲が流れる」といったタイムシートを僕と作成し、共有しています。

なぜそうしたかといえば、コンセプトを大事にした事と同様に、音楽が果たす役割としてどんな機能が重要か、ということと関わっています。音楽の機能として大事なことは、観ているひとの時間感覚をコントロールすることです。

たとえばこの作品では、カットの切り替わりがパッ、パッと速い場面があるんだけれども、本当は観客の方にはもっと長さを感じてほしい場面では、ものすごくゆっくりなピアノ曲を当てている。そうすることで、実際以上に体感する時間を引き延ばしているんです。

音を消したものと見比べてみると、体感時間がもう明白に違う。それをやるためには「できた曲を当てる」ではなくて映像に合わせて曲をいじる必要があった。

異例づくしの音響チームの連携が、前代未聞の音世界を生み出した

――通常であれば選曲してどこに当てるか決めるであろう音響監督さんが、そういうつくりかたを許容したということですか。

牛尾 そうですね。鶴岡さんには最初に音楽のコンセプトを提案させてもらいまして。「ノイズがこういうふうにハマります」「バッハのあの曲をこう使います」と。そうしたらありがたいことに、かなり委ねていただいて。だから鶴岡さんと音楽のことで喧々諤々ということはなかったんです。むしろ僕や監督以上に「それを実現したら大変なことになっちゃいますよ?」といういちばんハードコアなアイデアを提示してきたのは、鶴岡さんでした。

――映画『聲の形』では虫の鳴き声や川のせせらぎのような自然音が他のアニメ作品ではなかなかないくらい大きくミックスされていたり、いじめやケンカのシーンではノイズまじりのピアノの音がまわりこんで聞こえてきたり、リアリティレベル、あるいは観客の作品への没入度合いを音響でコントロールしている部分が相当ありますよね。

牛尾 それは録音の名倉さん、効果音の倉橋さんの力が大きいですね。

ただそもそも山田監督とは「将也たちは自分では気づけなかったけど、まわりの世界はやさしい」ということを描きたいと思っていて。だから、ふっと路上の草花のカットが入ったり、旅客機が夜の空を舞うカットが入ったり、激しい感情がぶつかりあうシーンの自然音の音が大きかったりするんですね。将也と硝子の小学校時代の最後の大喧嘩の場面では「叙事的にも叙情的にも、美しい曲を当てたい」と僕も監督も思っていて、それも同じ理由からです。

――なるほど。

牛尾 名倉さんは僕が10代のときに観てものすごくショックを受けた『ブギーポップは笑わない』のアニメ版の音を担当していた人なんですね。

ちょうど今の僕くらいの年齢のころの名倉さんが、色々な実験をつめこんだ作品で。レイ・ハラカミさんの曲を使ったり、そんなアニメ今までなかった、というくらいやりきったのが『ブギーポップ』だった。つまり僕は名倉さんの影響を受けた人間であって、そのふたりが出会ってしまったわけです(笑)。

しかもその名倉さんと「映画『聲の形』に触発されてこっちの世界に来ようって思う若いやつが絶対出てきますから、そうしたら僕達とそいつ、三世代で作品をつくりましょう」と話していて……嬉しかったですね。

――いい話ですね。

牛尾 名倉さんの「録音」(ミキシング)というお仕事は、効果音とせりふと音楽(劇伴)の全体の音の調整をするものです。普通だったら、音楽を小さくしてセリフだけ聞こえるようにしても全然おかしくない。

だけれども名倉さんはそういう方ですから、作品のコンセプトを考えてくださって。「このキャラクターがモゴモゴ言っているところは、『モゴモゴ言っている』という記号が伝わればいいですか?」と鶴岡さんとやりとりをしているのを聞いたりしたんですけど、つまりセリフを聴き取りやすくすることをただ最優先にするのではなくて「そのシークエンスのなかで、どの音をどう扱うのが、この作品にとって最善か」ということを、慣例ではどうかといった話は抜きで、的確に考えてらっしゃいましたね。

――効果音の倉橋さんとは?

牛尾 倉橋さんとは、僕がつくったピアノやノイズを渡して効果音を作ってもらったり、逆に倉橋さんから「心臓の音」をもらって音楽側でビートにはめていったりしました。だからこそ劇伴と効果音がバッティングすることなく、一体になった音響を実現できた。倉橋さんは世代も近いし、感覚がすごく音楽的な方なので、やりやすかったですね。

映像作品における音楽は、入口と出口、つまり何がどこから鳴り始め、どこで終わるのかが大事なんです。でも映像の尺や曲の尺、あるいはリズムの都合で「どうしてもここが尻切れとんぼみたいになる」ようなところが出てきてしまったりする。そこを倉橋さんは次の効果音を鳴らしてつないでくれる。

あるいは、ある重要なシーンでは低音がドンドン鳴っているんだけど、キャラクターの動きと緊張感に合わせてサラウンドのすべての音が後ろから前のほうに集中していって……ふっと音が全部消える。劇伴やSEだけでなくて、普通だったら入っている空気の音、空調の音まで全部消す。

そういう奥行きのある5.1chサラウンドの使い方まで劇伴と効果音とが有機的にやれたのは倉橋さんと組めたからこそであり、この音響チームだったからだろうなと思います。

(後日公開予定のインタビュー後篇に続く)

・映画『聲の形』は9/17より全国劇場公開(http://koenokatachi-movie.com/)

・映画『聲の形』オリジナルサウンドトラック『a shape of light』発売中(http://koenokatachi-movie.com/music/)

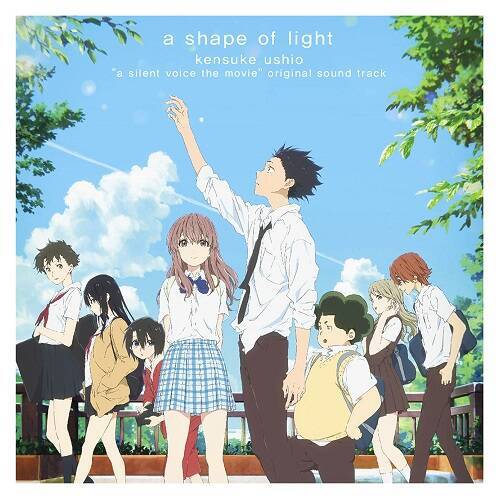

『a shape of light』 形態A(ジュエルケース仕様)

『a shape of light』 形態B(紙ジャケット仕様)

(飯田一史)