もうすぐハロウィン! ということで、街に大量のお化け、魔女といった異形の者たちがあふれる季節がやってきた。しかし仮装はパリピな人々に任せて、秋の夜長は家で静かに本でも読んでいたい……というあなたにオススメの本を発見。

120年前の英国で出版された“実話系怪談”ともいうべき奇書であり、心霊現象のほか、予知夢、幽霊屋敷、ポルターガイストなどありとあらゆる事例を紹介。著者のラングはルイス・キャロルや、コナン・ドイルらも所属した「心霊現象研究協会」の会長を務めていた人物である。

実は原書をロンドン留学中の夏目漱石が愛読し、その作品にも影響を与えたのだ。翻訳者のないとうふみこさんに、当時の時代背景や、文豪が魅了された、幻想的で怪しい本書の魅力について話を聞いてみた。

――日本ではこれまで、訳されそうで訳されなかった「幻の本」だったのですよね。ブックデザイナーで作家でもある吉田篤弘さん(本書巻末にエッセイを寄稿)が、作品社の編集者にこの本について語ったところ、それはおもしろいですね!ということで出版が実現したとか。

ないとうふみこさん(以下、ないとう) さすがに古いので、ポピュラーとまではいかないと思いますが、イギリスのアマゾンでは70件ちかくレビューがあがっていますし、アメリカの読書サイトである「Goodreads」でも本棚に登録している人が100人以上いるので、いちおう古典としてまだ読まれているんだろうと思います。吉田篤弘さんのエッセイにもあるとおり、大正時代に水野葉舟という人が全訳に取りかかろうとしていたようです。ところが関東大震災で頓挫してしまったんですよね。だから今回の出版も、最後のゲラを戻してから本になるまで、何も起こりませんようにとひそかに祈ってました(笑)。

原文は300ページ程度でそれほど長いものでもなかったのですが、調べものがけっこうごっそりあったので、訳了まで5カ月ほどかかっています。

――日本のものだと小泉八雲の『怪談』に近いスタンスの本になるんでしょうかね。

――なにしろ120年前の本ということで、翻訳するにあたって、難しい点などはあったのでしょうか?

ないとう 固有名詞の扱いなど、工夫が必要だった箇所がたくさんありました。たとえば「医者で風刺作家のジョン・アーバスノットは」という記述があるのですが、原書では「アーバスノットはかくかくしかじか」としか書かれていません。日本でもすごく有名な人だと「漱石は」「鴎外は」などと、名字だけで言及することがありますが、まさしくそのノリなのです。そうやってぽんと名字だけ出てくる人たちがほかにも何人もいて、そのたびに少しだけ説明を足したり、あるいは訳注をつけたりと、少しでも読みやすくなるよう工夫しました。

また、「ティローン伯爵の幽霊」という話などは、血縁関係が複雑なうえ、別人なのに同じ称号で呼ばれる人もいたりするので、まず自分用に家系図を作って、頭の中を整理してから訳しました。原文で、名前で呼んだり肩書きで呼んだりして同一人物と判別しにくいところも、できるだけ呼称をそろえたり……。

――家系図をつくられたとはすごいです! 読み進めていくと、原書が書かれた時代ならではの幽霊が現れる定番のシチュエーションというのがあったのかな、と感じました。窓の外で馬のいななきが聞こえて、馬車に乗った死者が屋敷へ帰ってくる……という話がありますが、この、馬車にのった幽霊というイメージは何度か登場していますよね。あと、写真がまだ一般的ではなかった時代なので、心霊写真なども当然なく、幽霊と似ているように思える肖像画について言及している箇所もありましたね。

――心霊現象研究協会は作家が多く所属していた関係からか、『トム・ソーヤーの冒険』などで知られるマーク・トウェインや、詩人のゲーテが実名で登場しているのもすごいです。ゲーテの、「あるときある場所で自分の姿を目にし、数年後ふと気づくと、かつて見たのと同じ服装で同じ場所にいた」というエピソードもインパクトありました。

過去の自分が未来の自分を見ていた……という時間差ドッペルゲンガーのような現象が起きたということなのですが、とても不思議ですよね。ないとうさんは訳していて、恐ろしくて震え上がった話はありましたか?

ないとう ゲーテの話はかなり有名で、いろいろなかたちで伝えられているようです。

逆にこいつにはぜったい出会いたくない! と思ったのが「タイコンデロガ」(フランス軍が要塞を築いた地のこと)の幽霊。スコットランドの名家の領主が、山の中でひどくおびえている男を助けて洞窟にかくまったら、じつはその男が、領主の乳兄弟を殺した犯人だったことがあとからわかります。犯人が水と食料をもらって無事に逃げると、こんどは領主のもとに乳兄弟の幽霊があらわれて、自分を殺した男をかくまったことを責めるんです。たしかにかくまったけれど、当初は殺人犯だと知らなかったんですから、それを恨まれても!

この話はスコットランドからアメリカ大陸へ飛んで、地理的、歴史的な広がりがあるところにも心をひかれます。

――著者のアンドルー・ラングは小学校の図書室などにはたいてい置いてある、『あおいろの童話集』をはじめとする、色名のついた童話集を編纂した人だったんですね。子供の頃に読んでいたので、あのシリーズをまとめた人だったのか!という驚きがありました。民話や伝承蒐集の延長に、心霊現象などの「不思議な話」への興味があったというのがおもしろいです。当時はロンドンで万国博覧会が開催されるなど文明の進歩が著しかった時代なのに、それに逆行するような話ばかり集めていたという……。

ないとう 本書では幽霊譚をただ集めるだけでなく、ラングがいろいろ考察を加えているのですが、その考察にビクトリア時代の知識人としての揺れる気持ちがにじみ出ているところも興味深く感じます。ビクトリア時代というのは、英国でビクトリア女王が統治していた1837年から1901 年までの時期を指します。

そんな時代に台頭したのが、ビクトリア時代後半の心霊主義でした。あとがきにも書きましたが、ちょうど万国博覧会の前後あたりからアメリカやイギリスでは、降霊会や心霊現象の実演などが大ブームになったのです。もちろん興味本位で参加していた人も多かったでしょうが、近親者を亡くした悲しみを「霊と交信した」という思いで癒やしていた人もいたようです。

ビクトリア朝より少しあとの時代になりますが、コナン・ドイルも、第一次大戦中の負傷や病気がもとで息子や兄弟を亡くしたあと、以前から興味を持っていた心霊主義にどんどんのめり込んで、霊魂の存在を確信するようになりました。晩年は心霊主義にかんする講演会にすべてをささげたほどです。

一方、心霊現象に興味はあるが、霊魂の存在までは信じられない、科学の力でなんとか解明できないだろうかと考える人たちもいました。そういう人たちが集まって1882年に設立されたのが「心霊現象研究協会」だったのです。ラングも設立当初から会員になり、のちに会長も務めました。

ラングは、本書のなかで「すべての幽霊は幻覚である」と言い切っているのですが、幽霊が遠くの知人の死と符号した例なども決して否定することなく紹介し、「その幻影を見せたものは死にゆく人から送られたテレパシーだったかもしれない」などと分析しています。今読むと科学というよりファンタジー寄りに思えてしまいますが、なんとか合理的な説明を加えようという、近代人としての意地のようなものも感じられます。

――それまでは「神や悪魔の所業」と思われていた現象が、科学的に解き明かされるようになり、その反動として心霊ブームが起きたんですね。そして、その中心となる役割を、宗教者ではなく、文学者など当時の知識人が担っていた。ドイルが心霊主義に傾倒するあまり、自分の文学者としての名声に傷をつけることになってしまった、という話はちょっと気の毒でした……。

あとがきでも少しふれられていた、ふたりの少女がいたずらで捏造した妖精の写真を本物と信じ込んで出版までしてしまった、「コティングリー妖精事件」についてなど、興味は尽きません。

――オカルト好き、漱石好き、文学好き、古書好き、ゴシックホラー好きなどいろんな間口がある本かと思うのですが、これから手にとる読者へのメッセージなどがありましたらぜひ。

ないとう 心霊現象を理性的にとらえようという立場から記された本なので、怖さを前面に打ち出すというよりはむしろ淡々と語られているのが特徴です。読んでみると、いちばん読み心地が似ているのは柳田國男の『遠野物語』なんですね。巻末の吉田篤弘さんのエッセイにもあるように、柳田を遠野に案内した水野葉舟が、『夢と幽霊の書』の翻訳を試みていたということもありますし、ラング自身、イギリスの東北地方ともいえるスコットランドの出身で、寒い冬は炉辺で乳母から昔話をきいて育ったそうですから、その類似は、ゆえのないことではないかもしれません。淡々とした語り口だからこそ、ときどき不意打ちでぞくっと来るのもたまりません(笑)。

漱石ファンにもぜひ読んでいただきたいですね。漱石の『琴のそら音』というちょっと珍しいラブコメのような短編に、原書とおぼしき本が登場しますし、『文学論』には「タビストック通りで」の原文がまるまる引用されています。エッセイ集『思い出すことなど』には、本書を読んでぞくぞくしたときの思い出が記されています。何かしら漱石の心にくっきりと印象を刻んだ本であったことがうかがえます。

本書の出版元である作品社からは、今年2018年の夏に『ヴィクトリア朝怪異譚』(ウィルキー・コリンズ他 三馬志伸訳)という短編集が出ています。こちらは小説ですが、その怪異のモチーフには『夢と幽霊の書』との共通点も多いですし、また登場人物が必ず「近代人としての教育を受けた自分がこんなものを見るはずはない」と悩むところにも時代の精神が感じられます。合わせて読むと、ヴィクトリア時代の空気をよりよく感じとれるかもしれません。

――ないとうさんご自身は、こういう不思議な話が昔からお好きだったんですか?

ないとう じつは私は怖い話が苦手で、子供のころはそれこそ夜になるとトイレにひとりで行けないタイプでしたし、今でもホラー映画は絶対見ない人なので、わりと平気な顔して訳せたのはうれしかったです。ポルターガイストのけっこうえぐい話もあったりしますが、仕事だから大丈夫だったのかも。

そういえば子供のころ、私の母が一度だけ、祖母の体験した実話を話してくれたことがありました。部屋のすみに知人が正座している姿を見たけれど、ちょうどそのころその知人が亡くなっていた……という。母はふだんそういう話を一切しない人だったので、スーッと背中が寒くなるほど怖かったのを今でも覚えています。

本書も、何気ない話から壮大なアイスランドサーガまでさまざまな種類のお話が詰め込まれているので、ピンとこないものは適当に読み飛ばしていただいて、気楽に楽しみながら、どこかでそのスーッと寒くなる感覚を味わっていただけたら、こんなにうれしいことはありません。

――120年も前から人間は心霊現象について、「そんなことあるわけない!」と否定しつつも、心のどこかでは引きつけられていることがよくわかる本でした。そういえば最近、ルンバなど最新IT家電にまつわる怪談を読んだのですが、21世紀になってもやはりまだ新しい話が生まれている(笑)。そういえばこんなことがあったな……という身近で見聞きした話を思い出しながら読むのも、本書の楽しみ方のひとつかもしれませんね。

(野崎 泉)

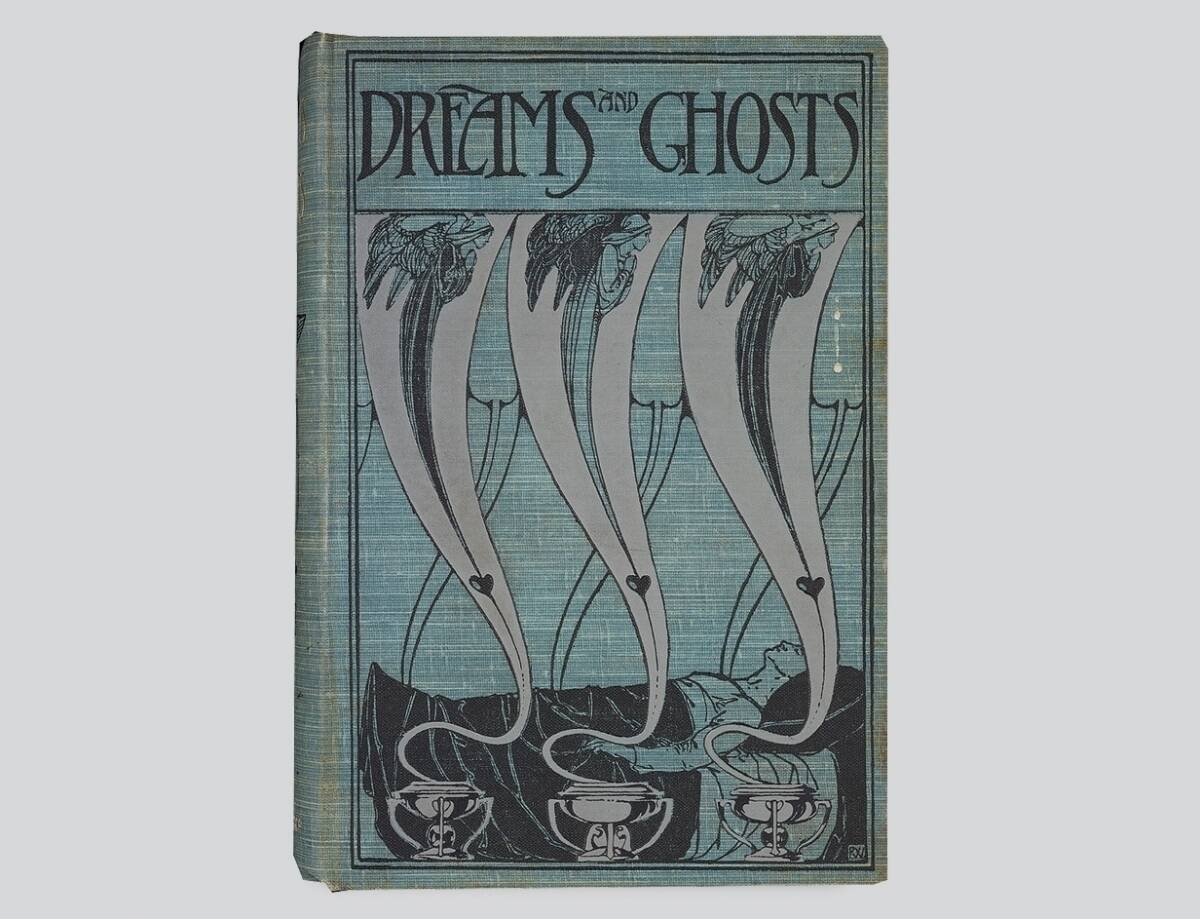

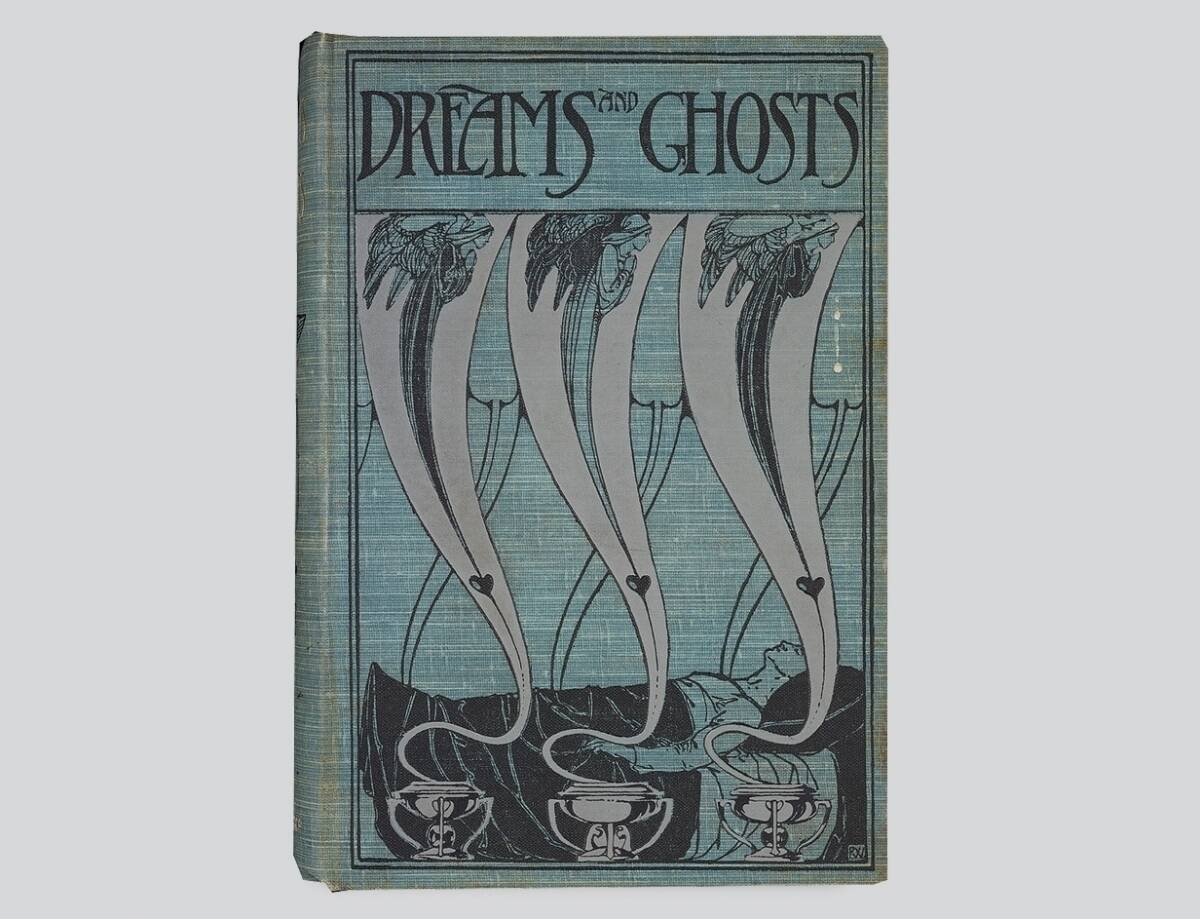

昨年、日本で初めて翻訳されたアンドルー・ラングの『夢と幽霊の書』(作品社)である。

古い聖書を思わせる、ゴシックムード漂う装丁も素敵だ

120年前の英国で出版された“実話系怪談”ともいうべき奇書であり、心霊現象のほか、予知夢、幽霊屋敷、ポルターガイストなどありとあらゆる事例を紹介。著者のラングはルイス・キャロルや、コナン・ドイルらも所属した「心霊現象研究協会」の会長を務めていた人物である。

実は原書をロンドン留学中の夏目漱石が愛読し、その作品にも影響を与えたのだ。翻訳者のないとうふみこさんに、当時の時代背景や、文豪が魅了された、幻想的で怪しい本書の魅力について話を聞いてみた。

大正時代、天災で出版が頓挫したいわくつきの本

――日本ではこれまで、訳されそうで訳されなかった「幻の本」だったのですよね。ブックデザイナーで作家でもある吉田篤弘さん(本書巻末にエッセイを寄稿)が、作品社の編集者にこの本について語ったところ、それはおもしろいですね!ということで出版が実現したとか。

海外ではけっこうポピュラーに読まれている本なのでしょうか?

ないとうふみこさん(以下、ないとう) さすがに古いので、ポピュラーとまではいかないと思いますが、イギリスのアマゾンでは70件ちかくレビューがあがっていますし、アメリカの読書サイトである「Goodreads」でも本棚に登録している人が100人以上いるので、いちおう古典としてまだ読まれているんだろうと思います。吉田篤弘さんのエッセイにもあるとおり、大正時代に水野葉舟という人が全訳に取りかかろうとしていたようです。ところが関東大震災で頓挫してしまったんですよね。だから今回の出版も、最後のゲラを戻してから本になるまで、何も起こりませんようにとひそかに祈ってました(笑)。

原文は300ページ程度でそれほど長いものでもなかったのですが、調べものがけっこうごっそりあったので、訳了まで5カ月ほどかかっています。

――日本のものだと小泉八雲の『怪談』に近いスタンスの本になるんでしょうかね。

たった5カ月で訳されたというのは驚きです! 吉田さんも異例の速さで出版が実現したのは、「何人かの幽霊の導きがあったものと、僕は信じて疑わない」と書いておられましたね(笑)。

人物関係が複雑すぎて家系図を作成してから翻訳

――なにしろ120年前の本ということで、翻訳するにあたって、難しい点などはあったのでしょうか?

ないとう 固有名詞の扱いなど、工夫が必要だった箇所がたくさんありました。たとえば「医者で風刺作家のジョン・アーバスノットは」という記述があるのですが、原書では「アーバスノットはかくかくしかじか」としか書かれていません。日本でもすごく有名な人だと「漱石は」「鴎外は」などと、名字だけで言及することがありますが、まさしくそのノリなのです。そうやってぽんと名字だけ出てくる人たちがほかにも何人もいて、そのたびに少しだけ説明を足したり、あるいは訳注をつけたりと、少しでも読みやすくなるよう工夫しました。

また、「ティローン伯爵の幽霊」という話などは、血縁関係が複雑なうえ、別人なのに同じ称号で呼ばれる人もいたりするので、まず自分用に家系図を作って、頭の中を整理してから訳しました。原文で、名前で呼んだり肩書きで呼んだりして同一人物と判別しにくいところも、できるだけ呼称をそろえたり……。

――家系図をつくられたとはすごいです! 読み進めていくと、原書が書かれた時代ならではの幽霊が現れる定番のシチュエーションというのがあったのかな、と感じました。窓の外で馬のいななきが聞こえて、馬車に乗った死者が屋敷へ帰ってくる……という話がありますが、この、馬車にのった幽霊というイメージは何度か登場していますよね。あと、写真がまだ一般的ではなかった時代なので、心霊写真なども当然なく、幽霊と似ているように思える肖像画について言及している箇所もありましたね。

マーク・トウェインやゲーテなど著名人の不思議体験も

――心霊現象研究協会は作家が多く所属していた関係からか、『トム・ソーヤーの冒険』などで知られるマーク・トウェインや、詩人のゲーテが実名で登場しているのもすごいです。ゲーテの、「あるときある場所で自分の姿を目にし、数年後ふと気づくと、かつて見たのと同じ服装で同じ場所にいた」というエピソードもインパクトありました。

過去の自分が未来の自分を見ていた……という時間差ドッペルゲンガーのような現象が起きたということなのですが、とても不思議ですよね。ないとうさんは訳していて、恐ろしくて震え上がった話はありましたか?

ないとう ゲーテの話はかなり有名で、いろいろなかたちで伝えられているようです。

私は、なくしもののありかを夢に見たり(「なくした小切手」他)、税金を払い終えていることを夢のなかで亡き父が教えてくれたり(「十分の一税の滞納金」)……というささやかな話が意外とおもしろくて好きです。このくらいなら起こりうるような気がして。

逆にこいつにはぜったい出会いたくない! と思ったのが「タイコンデロガ」(フランス軍が要塞を築いた地のこと)の幽霊。スコットランドの名家の領主が、山の中でひどくおびえている男を助けて洞窟にかくまったら、じつはその男が、領主の乳兄弟を殺した犯人だったことがあとからわかります。犯人が水と食料をもらって無事に逃げると、こんどは領主のもとに乳兄弟の幽霊があらわれて、自分を殺した男をかくまったことを責めるんです。たしかにかくまったけれど、当初は殺人犯だと知らなかったんですから、それを恨まれても!

この話はスコットランドからアメリカ大陸へ飛んで、地理的、歴史的な広がりがあるところにも心をひかれます。

「タイコンデロガでまた会おう」という殺し文句(文字どおり)が恐ろしい一編でした。

科学万能主義への反動から生まれた心霊ブーム

――著者のアンドルー・ラングは小学校の図書室などにはたいてい置いてある、『あおいろの童話集』をはじめとする、色名のついた童話集を編纂した人だったんですね。子供の頃に読んでいたので、あのシリーズをまとめた人だったのか!という驚きがありました。民話や伝承蒐集の延長に、心霊現象などの「不思議な話」への興味があったというのがおもしろいです。当時はロンドンで万国博覧会が開催されるなど文明の進歩が著しかった時代なのに、それに逆行するような話ばかり集めていたという……。

ないとう 本書では幽霊譚をただ集めるだけでなく、ラングがいろいろ考察を加えているのですが、その考察にビクトリア時代の知識人としての揺れる気持ちがにじみ出ているところも興味深く感じます。ビクトリア時代というのは、英国でビクトリア女王が統治していた1837年から1901 年までの時期を指します。

それは英国で科学や産業が飛躍的に発展した時代でもありました。ロンドンで万国博覧会が開かれたのが1851年。ダーウィンの『種の起源』が発表されたのが1859年です。もちろん進化論などは、今でもまだ信じない人がいるくらいですから、当時の反発はものすごかったでしょう。それでも人々が長らく心のより所にしてきた宗教が根本から揺るがされたのは、大きな衝撃だったはずです。

そんな時代に台頭したのが、ビクトリア時代後半の心霊主義でした。あとがきにも書きましたが、ちょうど万国博覧会の前後あたりからアメリカやイギリスでは、降霊会や心霊現象の実演などが大ブームになったのです。もちろん興味本位で参加していた人も多かったでしょうが、近親者を亡くした悲しみを「霊と交信した」という思いで癒やしていた人もいたようです。

ビクトリア朝より少しあとの時代になりますが、コナン・ドイルも、第一次大戦中の負傷や病気がもとで息子や兄弟を亡くしたあと、以前から興味を持っていた心霊主義にどんどんのめり込んで、霊魂の存在を確信するようになりました。晩年は心霊主義にかんする講演会にすべてをささげたほどです。

一方、心霊現象に興味はあるが、霊魂の存在までは信じられない、科学の力でなんとか解明できないだろうかと考える人たちもいました。そういう人たちが集まって1882年に設立されたのが「心霊現象研究協会」だったのです。ラングも設立当初から会員になり、のちに会長も務めました。

ラングは、本書のなかで「すべての幽霊は幻覚である」と言い切っているのですが、幽霊が遠くの知人の死と符号した例なども決して否定することなく紹介し、「その幻影を見せたものは死にゆく人から送られたテレパシーだったかもしれない」などと分析しています。今読むと科学というよりファンタジー寄りに思えてしまいますが、なんとか合理的な説明を加えようという、近代人としての意地のようなものも感じられます。

――それまでは「神や悪魔の所業」と思われていた現象が、科学的に解き明かされるようになり、その反動として心霊ブームが起きたんですね。そして、その中心となる役割を、宗教者ではなく、文学者など当時の知識人が担っていた。ドイルが心霊主義に傾倒するあまり、自分の文学者としての名声に傷をつけることになってしまった、という話はちょっと気の毒でした……。

あとがきでも少しふれられていた、ふたりの少女がいたずらで捏造した妖精の写真を本物と信じ込んで出版までしてしまった、「コティングリー妖精事件」についてなど、興味は尽きません。

漱石の短編やエッセイにも登場

漱石がロンドンで読んでいたと思われる原書。アール・ヌーヴォー調の装丁が美しい……

――オカルト好き、漱石好き、文学好き、古書好き、ゴシックホラー好きなどいろんな間口がある本かと思うのですが、これから手にとる読者へのメッセージなどがありましたらぜひ。

ないとう 心霊現象を理性的にとらえようという立場から記された本なので、怖さを前面に打ち出すというよりはむしろ淡々と語られているのが特徴です。読んでみると、いちばん読み心地が似ているのは柳田國男の『遠野物語』なんですね。巻末の吉田篤弘さんのエッセイにもあるように、柳田を遠野に案内した水野葉舟が、『夢と幽霊の書』の翻訳を試みていたということもありますし、ラング自身、イギリスの東北地方ともいえるスコットランドの出身で、寒い冬は炉辺で乳母から昔話をきいて育ったそうですから、その類似は、ゆえのないことではないかもしれません。淡々とした語り口だからこそ、ときどき不意打ちでぞくっと来るのもたまりません(笑)。

漱石ファンにもぜひ読んでいただきたいですね。漱石の『琴のそら音』というちょっと珍しいラブコメのような短編に、原書とおぼしき本が登場しますし、『文学論』には「タビストック通りで」の原文がまるまる引用されています。エッセイ集『思い出すことなど』には、本書を読んでぞくぞくしたときの思い出が記されています。何かしら漱石の心にくっきりと印象を刻んだ本であったことがうかがえます。

本書の出版元である作品社からは、今年2018年の夏に『ヴィクトリア朝怪異譚』(ウィルキー・コリンズ他 三馬志伸訳)という短編集が出ています。こちらは小説ですが、その怪異のモチーフには『夢と幽霊の書』との共通点も多いですし、また登場人物が必ず「近代人としての教育を受けた自分がこんなものを見るはずはない」と悩むところにも時代の精神が感じられます。合わせて読むと、ヴィクトリア時代の空気をよりよく感じとれるかもしれません。

――ないとうさんご自身は、こういう不思議な話が昔からお好きだったんですか?

ないとう じつは私は怖い話が苦手で、子供のころはそれこそ夜になるとトイレにひとりで行けないタイプでしたし、今でもホラー映画は絶対見ない人なので、わりと平気な顔して訳せたのはうれしかったです。ポルターガイストのけっこうえぐい話もあったりしますが、仕事だから大丈夫だったのかも。

そういえば子供のころ、私の母が一度だけ、祖母の体験した実話を話してくれたことがありました。部屋のすみに知人が正座している姿を見たけれど、ちょうどそのころその知人が亡くなっていた……という。母はふだんそういう話を一切しない人だったので、スーッと背中が寒くなるほど怖かったのを今でも覚えています。

本書も、何気ない話から壮大なアイスランドサーガまでさまざまな種類のお話が詰め込まれているので、ピンとこないものは適当に読み飛ばしていただいて、気楽に楽しみながら、どこかでそのスーッと寒くなる感覚を味わっていただけたら、こんなにうれしいことはありません。

――120年も前から人間は心霊現象について、「そんなことあるわけない!」と否定しつつも、心のどこかでは引きつけられていることがよくわかる本でした。そういえば最近、ルンバなど最新IT家電にまつわる怪談を読んだのですが、21世紀になってもやはりまだ新しい話が生まれている(笑)。そういえばこんなことがあったな……という身近で見聞きした話を思い出しながら読むのも、本書の楽しみ方のひとつかもしれませんね。

(野崎 泉)