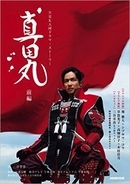

9月25日放送 第38回「昌幸」 演出:木村隆文

38回のナレ死

本多忠勝(藤岡弘、)1610年(慶長15年)

加藤清正(新井浩文)1611年(慶長16年)

おふたりとも大坂の陣に参加できませんでした。合掌。

こんなふうに「真田丸」の秀吉(小日向文世)から家康(内野聖陽)時代を彩ったツワモノたちが惜しまれつつ退場していく38回。

真田昌幸、死す

最後の最後まで戦のことを考えていた昌幸。兵法奥義を信繁(堺雅人)に託し、徳川攻略の作戦を伝授する。

「軍勢をひとつの塊と思うな。

ひとりひとりが生きておる。

ひとりひとりが思いをもっておる。

それをゆめゆめ忘れるな」

信繁に語りかける昌幸。

秀吉の死を彩った黄昏よりも鮮烈に真っ赤に染まった夕陽が昌幸にはふさわしい。

「信濃に帰りたかった上田の城に」と彼の原風景に思いを馳せると、勇ましい馬のいななきと蹄の鳴る音が聞こえてくる。

「御屋形様(武田信玄)」と呼びかけながら息絶える昌幸。瞳はかっと見開かれ・・・。

木村隆文演出に外れなし。重い球を投げ込んでくる。

死の間際、馬のイメージが出て来るのはシェイクスピアの「リチャード三世」のようだ。

リチャード三世は奸計の限りを尽くし他者を陥れて栄光を手に入れていくが、最後にすべてを失って死んでいく。そのとき「馬だ! 馬をよこせ!」と叫ぶのだ。

昌幸を悪漢リチャードと重ねるのはちょっとかわいそうな気もするが、闘って勝ち上っていくことを生き甲斐にし、孫・大助にも卑怯な喧嘩術を教えているくらいだからだからさもありなん。

なぜ、竹本義太夫か

合縁奇縁、38回の冒頭、九度山に来た昌幸たちを迎えたのが、浅野家家臣・竹本義太夫(宮下誠)なる人物だった。のちに人形浄瑠璃の始祖となる竹本義太夫(1651年生まれ。近松門左衛門と組んでヒット作を上演する)と同姓同名で、なんとも紛らわしいのだが、これは文楽も手がけている三谷幸喜のちょっとした遊び心なのかなんて思っていると、奇しくも終盤に先述の「リチャード三世」のような昌幸の最期にも繋がった。

1993年、人形浄瑠璃の老舗劇団・結城座が女義太夫語り・竹本素京義太夫による「リチャード三世」を上演していているのだが、これが、舞台を日本に置き換え武田と上杉の戦いとして描いた作品なのである。資料によると、武田勝頼(「真田丸」では平岳大が演じた)とお姫様の悲恋だそうだ。

演出は福田善之。大河ドラマで、草刈正雄も出ている「風と雲と虹と」(76年)の脚本を書いている劇作家で、真田ものでも「真田風雲録」(63年)という映画化もされた傑作戯曲を生み出している。

映画版はまったくヒットしなかった問題作で、長年ビデオしか出てなかったが、このたび10月5日ついに「真田風雲録」がDVD 化されるので一度観てほしい。

とんでもなくぶっ飛んだ作品で、佐助(中村錦之助)が超能力をもっていたり、霧隠才蔵が女性(むささびのお霧/渡辺美佐子)だったり趣向がこらされている。

九度山に飾られた絵

「真田風雲録」で根津甚八を演じた名優・米倉斉加年は画家の顔ももち、昌幸の眠る真田庵(善名称院)がある九度山の商店街にはいまも米倉斉加年の描いた真田十勇士たちの絵が各店舗に飾ってある。昨年、現在公開中の映画「真田十勇士」(中村勘九郎主演、堤幸彦演出)のロケが和歌山で行われたとき、その取材と合わせて九度山を訪れその絵を見て、「ドラマ絵」の走りだ! しかも演じた本人が描いている公式感! と感動したものだった。

絵といえば、38回では、佐助(藤井隆)が絵(きりと多分自分)を描いていた。

きり「(家を建てたのを見て)なんでもできるんですね」

佐助「素っ破ですから(自信満々に)」

きり「絵も上手」

佐助「素っ破ですから(小さく)」

この一連の会話、ふたりの間合いもうまくて面白かった。

とまあ、いろいろなかかわりをこじつけて観ると楽しい。

最後に残るのは誰か

それにしても、きり(長澤まさみ)はどうしていろいろな重要な場所に出入りしながら、なんだかんだと信繁に付き従い続け、意外と役に立っているのだろう。

そこで思うのは、誰が真田幸村(38回で、信繁がいよいよ、信之が捨てた幸の字を受け継ぐ話が出て来る)伝説を語り継ぐのか問題だ。

これまで、誰かが死ぬときナレ死以外では誰かが語ることが多かった。三谷幸喜は、本能寺の変や関ヶ原の戦いなど、主人公たちが見てないものは基本的に場面として描かないことをルールとしているそうで、撮らない代わりに誰かに語らせている。

そもそも真田幸村伝説は、軍紀物「難波戦記」にはじまり、それをもとに講談「難波戦記」が生まれて人気が拡大していったもの。ようするに誰かが語り継いだものだ。

「真田丸」では誰が真田幸村の最後の活躍を見届け、語り継ぐのか。

浄瑠璃の作家説もあった文化人・小野お通(八木亜希子)も信之(大泉洋)の前に現れた。

いよいよ三谷幸喜による最後の大仕掛けの布石が着々打たれているような気がしてならない。

伝説を語るのは、竹本義太夫か、小野のお通か、きりか、佐助か、信之か、まったく意外な伏兵か。

「お主のまなざしの奥にくすぶっている燠火が見える

いずれ誰かがその火を求めにこよう」(江雪斎/山西惇)

信繁への予言が劇的だった。

おまけ

「わたし、負ける気がしないから」(真田信繁の妻・春(松岡茉優)/脚本・三谷幸喜)

「わたし、迷いませんから」(夏目漱石の妻・鏡子/脚本・池端俊策)

「わたし、負けるの嫌いですから」(営業部長吉良奈津子/脚本・井上由美子)

「わたし、失敗しないので」(ドクターX大門未知子/脚本・中園ミホ)

女は強い。でも、昌幸も「負ける気がせん」と言っていた。

(木俣冬)

写真提供/NHK