バックナンバーはこちらから

二つの時の流れを人は生きている。

小川哲『嘘と正典』(早川書房)その異なる時間についての小説集だ。

二つの流れとは内なる時間、つまり人生と、人の外部に厳然と存在するもの、すなわち歴史である。人は歴史の中を漂いつつ、人生という時間の流れを辿っていく生き物なのだ。

小川哲の「魔術」の正体を求めて

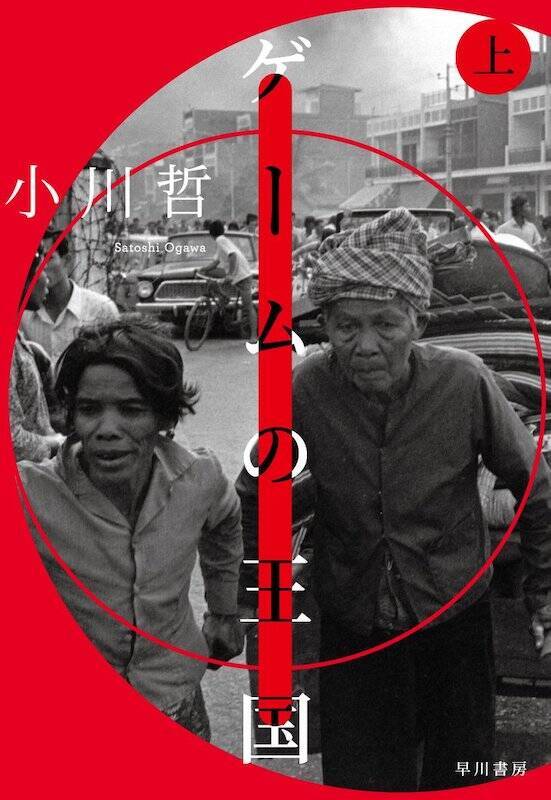

小川哲の短篇を意識して読んだのは、「SFマガジン」2018年4月号に載った「魔術師」が最初だった。小川の出世作は2017年に発表した長篇『ゲームの王国』(早川書房)である。最初にノミネートされた第39回吉川英治文学新人賞こそは受賞に至らなかったが、同作はその後第38回日本SF大賞と第31回山本周五郎新人賞を獲得した。その受賞の印象が強かったころに、あ、この人短篇も書くのか、と思って読んだのである。

「魔術師」は竹村理道というマジシャンを主人公にした話だ。竹村は父親も進駐軍向けにショーをやっていたというマジシャン一家の出身で、テレビ出演をきっかけに売れっ子になる。しかし自分の魔術団を作ったことから潮目が変わり、映画制作をしたことで完全に落ち目になってしまう。いったんは公の場から姿を消すのだが、10年以上が経過した後に突如カムバック公演を開くのである。その舞台の上で、信じがたいことが起きる。本篇の語り手は理道に捨てられたも同然の長男で、彼は16歳上の姉と一緒にこの公演を見ている。姉は理道と同じマジシャンになっており、父のトリックを見破ろうとしているのだ。

理道が舞台の上で何をやってのけたのか、ということは明かさないでおくが、本篇が「時の流れ」小説だという前提は書いてもいいと思う。それについて同業者である主人公の姉の口から仮説が語られ、さて答え合わせは、という興味を抱いたところで読者は終盤の展開に臨むことになる。だが、その興味でページをめくる者に小川は不意打ちを食らわせるのである。小説は爆発音と共に終わり、読者の胸中にたまらない余韻を残していく。

この短篇は編纂委員を務めている日本文藝家協会編の年刊アンソロジー『短篇ベストコレクション 現代の小説2019』にも採った。SFのことはよくわからないが、年間を代表する短篇であることは間違いない。次の「ひとすじの光」も「SFマガジン」(2018年6月号)に掲載された短篇で、今度はなんと競馬小説だ。

主人公はデビューして5年が経過した作家で、自分の書くべきものがわからなくなって、壁に突き当たっている。その主人公の父親が癌で亡くなるのである。父親はほぼ完全に遺産整理を終えていたが、ただ一つ、換金されずに遺されたものがあった。競走馬である。テンペストというその馬は5歳の牡で、地方競馬で12回出走して未勝利、「高校野球で言えば、地方大会の初戦で敗れるチームのベンチに座っているような馬」だった。父がなぜこの馬を所持していたのか、ということが気になった主人公はあることを思い出す。彼は一度だけ、父と競馬を観にいったことがあったのだ。それは京都大賞典でスペシャルウィークという馬が惨敗した日のことだった。どうやら父はそのときのことに関連して、ある馬についての原稿を書いていたようなのである。

主人公はその遺稿を読みながら、一頭の競走馬にまつわる歴史を遡っていく。実はこのことが彼に、父の知られざる一面を垣間見せることになるのである。外の時間である歴史を辿ることによって、内なる時間である人生の別の側面を知る。これが「ひとすじの光」という小説の仕掛けだ。これが実は「魔術師」にも共通する構造ではないか、と思い至ったのは読後のことである。自分の外部にある大きなものに目を向けさせておいて、内部の小さなものに目を転じさせる。その切り替えの驚きこそ、もしかすると小川の使う魔術の秘密なのではないか。

手数の多さが魅力の作家でもある

『嘘と正典』には「ひとすじの光」と同じような構成の話がもう一つ入っている。「ムジカ・ムンダーナ」がそれで、こちらは音楽を題材にした小説だ。両作の共通点は、主人公が亡父の心理を推察することが重要な鍵になっている点で、「ひとすじの光」では戦前の競馬史が導線として用いられたが、「ムジカ・ムンダーナ」にはフィリピンに属する小島の、ルテアという架空の民族が登場する。音楽について独自な文化を有する、という設定だ。あまりにおもしろいので、ちょっと引用してみたい。

───ルテア族は、音楽を「貨幣」と「財産」の二つにわけて管理している。「貨幣」としての音楽は、所有している曲をその場で一度限り演奏することによって使用される。演奏は楽器を使うこともあれば、単に口ずさむだけのこともある。普段はこの演奏を対価として、食糧や生活品などを取引する。聞き手が演奏に納得すれば、手持ちの品を譲るというわけだ。

「ムジカ・ムンダーナ」の美点は、ルテア族という完全な虚構に関する奇想と、主人公と父の関係を軸とした現実感のある記述とがつなぎ目の見えない形で接続されていることである。小川は二つを接続するためにもう一つのギミックを準備している。父に強制されて始めたピアノを止めたあと、主人公が大学で宇宙科学を専攻した、という過去がそれで、音楽とは宇宙である、という命題が、まったく離れたところにあるルテア族の文化と主人公の人生をつなぎ合わせる。内と外、二つの時間に同時に属する人間という理解は、たぶん小川の根幹にあるものなのではないかと思う。

他の作品にも触れると、「時の扉」はこれまでの三篇とは逆に内から外へのベクトルが用いられた短篇だ。収録作中では最も発表が早い「最後の不良」は、流行の生成を歴史の一部に見立てた話で、ミニマリズムの蔓延によって人々が差異化を求めなくなった社会が舞台である。カルチャー誌編集者を辞めた男は特攻服を着て世界最後の不良になる、という出だしが唐突でとてもいい。違和感のあるものを唐突に示すことによる効果を小川は狙うことが多々あるのだが、本編はそれを意識して実験したものだろう。

巻末の表題作は唯一の書き下ろしで、歴史についての一篇である。ここで使われているのは、情報の先出しの技巧で、プロローグにあたる部分でいきなり1844年に開かれたフリードリッヒ・エンゲルスの裁判が描かれる。その後に続く物語は冷戦下のCIA工作員を主人公にしたもので、冒頭とのつながりが読者には見えないのである。仕掛けの全貌が見えるのは終盤近くのことで、高く高く打ち上がったフライを捕球するような楽しみがある。無論、読者をそこまで引っ張って来る自信あればこその芸当なのであり、作家の筋力を見せつけられた思いがした。

全六篇、すべて読んで損はない粒ぞろいだ。無料配信版で「魔術師」を読むことができるので、気になる方はお試しを。

(杉江松恋 タイトルデザイン/まつもとりえこ)

※「魔術師」のような優れた短篇を発掘すべく、こんな連載もやっています。動画もぜひご覧ください。