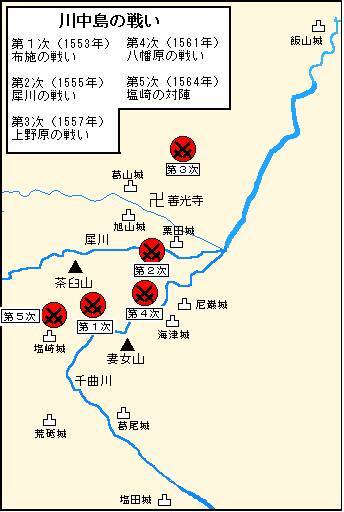

戦国時代の1553年(天文22年)から1564年(永禄7年) の11年間に、甲斐国(現在の山梨県)の戦国大名である武田信玄と越後国(現在の新潟県)の戦国大名である上杉謙信との間で、北信濃の支配権を巡って行われた数次の戦いの事です。

川中島合戦の武田信玄と上杉謙信像 Wikipediaより

そんな川中島の戦いがどういう戦いだったのかを改めて振り返るシリーズです。

■喉から手が出るほど欲しい「北信濃」って?

まず、戦いの原因となったそして謙信が死守したかった「北信濃」とはどんな地なのでしょうか。ここは信仰を集める善光寺があり、経済的に大変栄えた土地でした。また、長野盆地が広がる肥沃な土地でもあり、米収穫高は当時の越後全土を上回っていたほどでした。

米のみならず、二毛作による麦の収穫もあり、川では魚も豊富にとれ、資源が豊かな土地でした。信玄の治める甲斐の地も、検診の越後もそこまで肥沃ではなく、石高が高くなかったので、2人とも北信濃は絶対押さえておきたい場所だったのです。

また、北信濃は越後にも甲斐にも通じやすく、松本盆地も近い軍事的な要所でもありました。

川中島合戦地図Wikipediaより

■第1次川中島合戦

実は1548年と1550年にも北信濃の攻略を試みていた信玄でしたが、2度とも北信濃の戦国大名で葛尾城主の村上義清によって敗れていました。

天文22年(1553年)4月、リベンジをかけて武田信玄(当時は晴信)が北信濃に出兵。実は北信濃は要所ゆえに小規模の城がたくさんあり、次々にその城を攻略していきました。

その中のひとつが既出の葛尾城であり、今回も村上義清は武田軍を打ち払おうとしたわけですが、ここで一つ大誤算が発生。

どうなる、村上義清!

(第二回へつづく)

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)