Photo by Frank Stefanko

来るべき激流への前触れ、あるいはロックの神話化

──野田 努

アートワークに刻まれた「永遠の昨日」

歴史の分水嶺となったロックの真の名盤に分類されうる作品には共通点がある。それは評価が多義に開かれ、単一的(モノスティック)な価値観に還元されてはならないということだ。パティ・スミスの『ホーセス』も例外ではない。いまなお新たな発見があり、引き出せることの多さこそ、このアルバムを誰もが認める名盤たらしめている。

来るべき激流の前触れとして捉えることもできるし、「時代に属していたが、ムーヴメントには属していなかった」という意見もある。パンクという限定的なジャンルを超えた作品だという評価も少なくない。しかし、どう言おうと『ホーセス』が未来に向けた第一歩であったことは間違いない。ヴィヴィアン・ゴールドマンが著書『女パンクの逆襲』のなかで、親の支援を期待できない貧しい女ボヘミアンが人生の困難をいかに克服したかを指摘しているように、フェミニズムの観点からも『ホーセス』は先を走っていた。

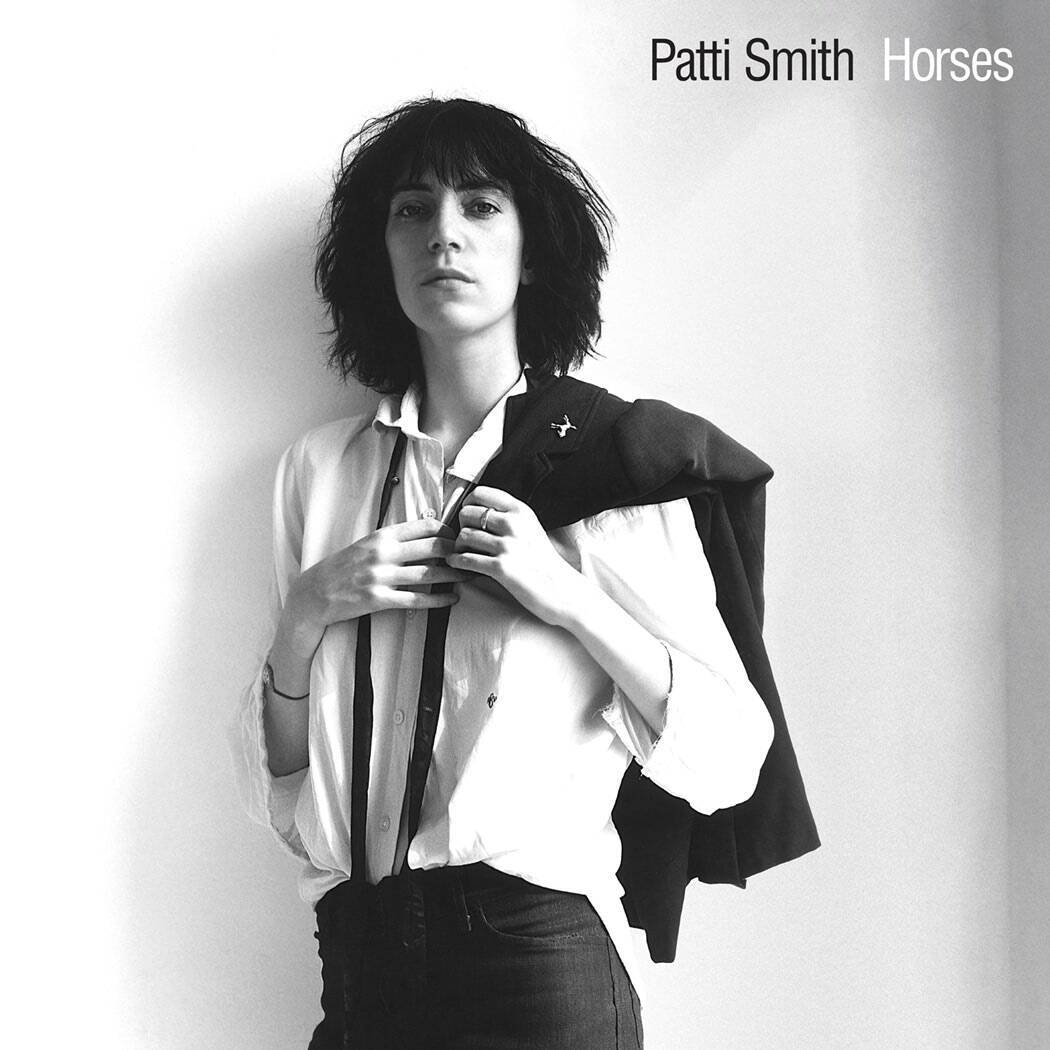

その先駆性は、アルバムのアートワークにも表れている。

オーヴァーサイズのメンズシャツを着たスミスの中性的な立ち姿は、現代でも通用する。同時代の女性ミュージシャンがまだ〝女性らしさ〟を強く意識していたことを考えると、スミスは明らかにアウトサイダーだった。

それにしても『ホーセス』のアートワークはすばらしい。写真とは、事実に基づく幻影であり、現実でありながら亡き幽体でもある──シュルレアリストが追求したその表現に照らせば、ロバート・メイプルソープのモノクロ写真は、魅惑的で饒舌だ。イギリスの文化批評家ディック・ヘブディッジは「写真は、回復不可能なテクスト(昨日の世界、1時間前の世界、この1秒前の世界)からの引用である」と述べているが、ニューヨーク・グリニッジ・ヴィレッジのアパートで撮影された、まさに永遠の昨日とも言えるこの写真に、ぼくは強く惹かれたものだった(そのお陰で、同じアナログ盤を5枚も買う羽目になった……)。

それはそうと、スミスの左後方の壁に落ちる角度のある日差しの三角形、わずかな影、そしてその内部に宿る炎のような静的な表情。セクシーでもフェミニンでもない中性的な、彼女が生涯の友とした詩人アルチュール・ランボーを思わせる挑発的な表情。あるいは古典的構図における彫刻的な描写、身体全体のシルエット。自然光のもと、装飾性を廃したこの写真は、1970年代半ばのニューヨークに引き寄せられたボヘミアニズムの最高にクールな可視化である。

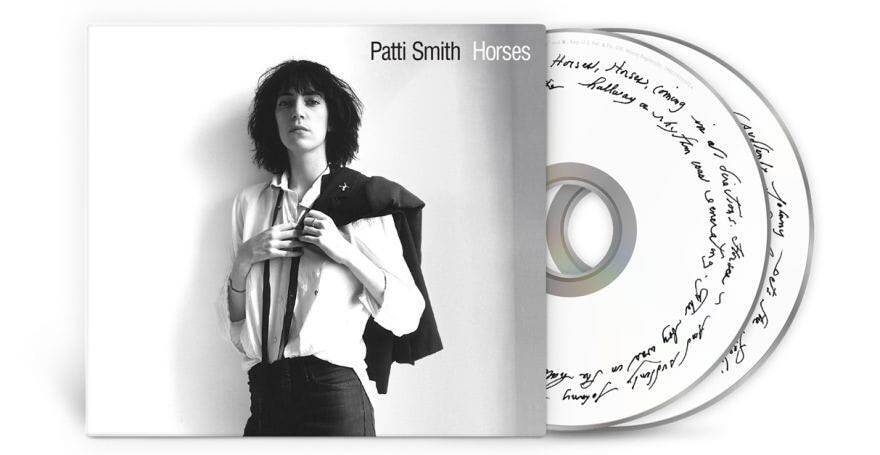

『ホーセス(Horses)』50周年記念エディション(CD)

舞台がニューヨークであったことも触れるべきだろう。70年代初頭のかの地は財政破綻寸前に追い込まれ、失業率が上昇し、治安も悪化した。そのおかげでマンハッタンの中心部(とくにロウアー・イースト・サイドやソーホー)は家賃が極端に安くなり、アーティストや音楽家志望のボヘミアンたちが空き倉庫を住居兼アトリエとして使える環境が生まれる。話すと長くなるので割愛するが、この時代、ここからディスコから実験音楽、ロフト・ジャズからパンクなど、いかほどの音楽が生まれたかを思えばある程度は察しが付くだろう(なお、真の意味でのニューヨーク生まれの音楽、ヒップホップに関しては別の文脈になる)。

まあとにかく、1960年代のはじまりを10代半ばで迎えたパティ・スミスは、ロックがもっとも劇的な展開を見せた10年間を、人生でもっとも感受性豊かな時期に体験している。

詩のためのロックンロール

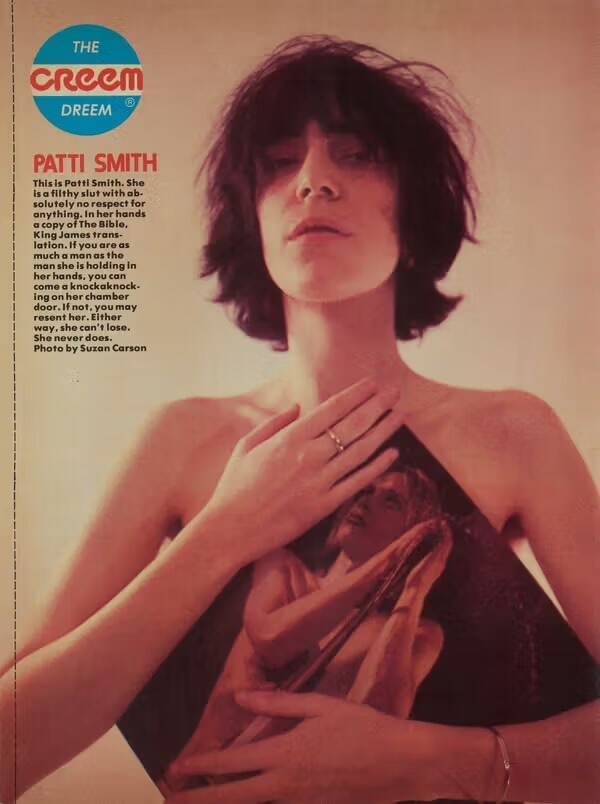

『ホーセス』においてもうひとり重要な人物はレニー・ケイである。ギタリストのケイは元々ロック評論家であり、ミュージック・アーキヴィストだった。そもそもスミスがケイの存在を知ったのは、ケイが書いたドゥーワップに関する原稿を誌面で読んだからである。それに感銘を受けたスミスはやがて人伝いにケイと知り合い、1971年から詩の朗読のバックを務めてもらうことになる。しかしながら、ここでケイが重要だったと言いたいのはそこではない。1972年、彼が『ナゲッツ(Nuggets)』というコンピレーション・アルバムを監修したことが未来への布石だったのだ。ガレージ・バンドの音源を集めたこのアルバムの意義は、もっとも早い時期に”パンク”という言葉を使用する、スミスも寄稿していたロック雑誌『CREEM』が、その頃、粗野な”ロックンロール”を強く主張していたことに同期していた。

デイヴ・マーシュとレスター・バングスの攻撃的な文体で知られる『CREEM』は、シンガー・ソングライターやカントリー・ロックを支持する『ローリングストーン』の上品さに対抗し、同誌が異端と見做したMC5やストゥージズを持ち上げ、読者をプリミティヴィズムやガレージ・バンドへと誘導した。こうしたロックンロール回帰運動が、ネオン・ボーイズ(テレヴィジョンの前身)やペル・ウブ、モダン・ラヴァーズの誕生をうながし、UKの初期ラフ・トレードに大きな影響を与えたことを思えば、パンクはまさにこの頃から準備されていたと言える。すなわち、レニー・ケイと出会ったことによって、スミスの「詩のために、そしてランボーのために書かれた言葉にロックンロールの即時性と正面からの攻撃性を吹き込みたかった」という夢は実現するのだ。

『CREEM』に掲載された、イギー・ポップ&ストゥージズ『ロー・パワー』のレコードを抱えるパティ・スミスの写真(『CREEM』公式サイトより引用)

そのもっともみごとな結実のひとつが『ホーセス』のオープナー、「Gloria」 である。ヴァン・モリソンの最初のグループ、ゼムの曲だが、アメリカのガレージ・バンドでも広くカヴァーされた3コードの曲を、スミスとケイはまったく異なる曲に作り変えてしまった。「イエスは誰かの罪のために死んだかもしれないが、それは私ではない」という有名な、アンチ・キリストめいた言葉ではじまるこの曲は、男の性的欲望を歌ったオリジナルに対し、女が自らの欲望を語り、聖と俗を一体化させたあらたなエネルギーへと転化させる。曲後半の盛り上がりの巧妙さは、プロデューサーのジョン・ケイルの手腕によるものだろう。

軽快なレゲエ調の2曲目「Redondo Beach」は、カリフォルニア州ロサンゼルス郊外に実在するビーチを曲名にしている。表面的には心地よい曲だが、歌詞は女性の死(あるいは自殺)を暗示している。続く「Birdland」は、「Piss Factory」を彷彿させるジャズ的コード進行と即興性を持つ曲で、性と文化の革命家、精神分析医ウィルヘルム・ライヒの死をモチーフにしている。後にスミスは、このアルバムでもっとも自分の使命を表した曲を問われ、「Birdland」と答えている。「この曲は新しい世代、活気に満ちた夢を見る世代について語っている。

「Free Money」はA面最後の曲で、もっとも取っつきやすい。スミスのときに宗教的な詩世界は、キリスト教文化、ことにカトリックからの引用が多いため、日本人のぼくには理解に溝を感じることもあった。しかし、彼女の貧しかった幼少期やニューヨークでの貧乏生活が反映されたこの曲の歌詞は入りやすかった。モノが欲しくても貧乏で買えない、もし ”無料のおカネ(フリーマネー)” があったら……という少女の切ない夢を歌った曲で、後にUKパンク・バンド、ペネトレーションにカヴァーされている。

1975年4月、NYの伝説的ライブハウスCBGB'sで演奏するパティ・スミス・グループ。写真左はトニー・ケイ(Photo by Richard E. Aaron/Redferns)

レコードではB面1曲目に収録された「Kimberly」は、地鳴りのようなベースとレゲエ調リズムではじまる。嵐の夜に生まれたキンバリー、誕生の夜に発生した雷鳴、納屋を焼き尽くした火災──その詩的描写が昂揚感ある曲のなかで歌われる。トム・ヴァーレインとの共作「Break It Up」はそれに続く曲で、ジム・モリソンへのオマージュとして知られる。象徴的表現が横溢するこの詩は、すでに当時失われつつあるロックの神秘性を甦生させようとしている。

およそ10分の大作「Land」は、ロック史上屈指の詩的作品である。”Horses””Land of a Thousand Dances””La Mer(de)”の三部構成で、レイプされる少年と飛翔する馬、ランボーへの思慕が交錯し、ウィルソン・ピケットの「ダンス天国」の書き換えを経てロックンロールへ昇華する。

静謐で内省的な終章「Elegie」は、その名のとおり哀悼である。ジミ・ヘンドリックス、ジム・モリソン、ジャニス・ジョプリンなど、夭折したロックスターに捧げた曲で、ピアノとベースが感情の動きを支えている。アルバムのラストを飾るにふさわしい、美しい曲だ。

ロックそのものの神話化

優れたデビュー・アルバムの多くが「この先はない」と思いながら作られているように、『ホーセス』を録音していた時点で28歳を回っていたスミスは、このアルバムに当時の彼女のもっているものすべてを動員していたに違いない。そして、「Gloria」のガレージ・ロックの再創造、「Land」や「Elegie」の亡きロックスターへの言及から、スミスが50~60年代の精神(ビートニク、ロックンロール、ヒッピーイズム)をあらたな形で蘇らせていることが読み取れる。1975年のボブ・ディランの歴史的ツアーを記録した映画『ローリング・サンダー・レヴュー』には、詩の朗読をする当時のパティ・スミスが登場するが、ロックの歴史に心酔する彼女はディランとジョーン・ベエズにも憧れていた。

しかし、ロックに文学を注入した先駆者はディランやジム・モリソンであっても、スミスはロックの歌詞でロックについて綴るというメタ的行為を通じ、ロックそのものの神話化を成し遂げている点で先駆者たちとは決定的に異なる。神話的エネルギーを集中させその高みへ向かい、自らも神話のひとりに仕立て上げたのだ。

「Gloria」1976年のライブ映像

本作「50周年記念エディション」には、おまけとしてもう1枚のCDが付属し、レア音源や未発表曲などさらに9曲が収録されている。75年録音の未発表曲「Snowball」、マーヴェレッツのカヴァー「The Hunter Gets Captured by the Game」、後に正式録音される「Distant Fingers」と「We Three」のデモ版も含まれる(ほかは『ホーセス』収録曲の別テイクやデモ)。ぼくが特に嬉しかったのは、モータウンのガールズ・グループ1967年のヒット曲のカヴァーだ。若き頃、ドゥーワップやソウルに親しんだスミスだが、「Hey Joe」や「Piss Factory」あるいは「Gloria」をはじめ、その歌唱法にはブルースやゴスペルからの影響がありありと残っている。

余談ながら、スミスがロックを神話化した時代、同じようにブラック・ミュージックを神話化したのがPファンクの総帥ジョージ・クリントンである。その表現方法はスミスとは180度異なっていたが、1970年代になって音楽(ロック)が商業化されたことに危機感を覚えたという点と、内に秘めた60年代の精神をあらたな方法をもって未来に繋げたという点ではまったく同じである(スミスが「People Have the Power」ならクリントンは「One Nation Under a Groove」だった)。70年代のPファンクは、奇しくも前掲した『CREEM』と同じくデトロイトを拠点とし、その近郊都市アンアーバーにはMC5もいた。この文化圏が、当時アメリカ北部における政治文化のカウンター・カルチャーの拠点であったことは歴史の本に詳しい。音楽活動を休止し、MC5のフレッド・スミスと結婚したスミスがニューヨークを出て移住した先も、デトロイト郊外だった。

パティ・スミス

『ホーセス~50周年記念エディション』

2025年10月10日(金)世界同時発売

●パティ・スミス自筆コメント(翻訳付)

●日本盤書下ろし解説、歌詞・対訳付

※デジタル(ストリーミング&DL)、ヴァイナル(LP2枚組/輸入盤のみ)も同時発売

〈収録曲〉

【オリジナル・アルバム】

1. Gloria: In Excelsis Deo / Gloria グローリア:イン・エクセルシス・デオ / グローリア

2. Redondo Beach レドンド・ビーチ

3. Birdland バードランド

4. Free Money フリー・マネー

5. Kimberly キンバリー

6. Break It Up ブレイク・イット・アップ

7. Land: Horses / Land Of A Thousand Sances / La Mer (de) ランド: ホーセス / ランド・オブ・ア・サウザンド・ダンシズ / ラ・メール

8. Elegie エレジー

【ボーナス・トラック】*未発表音源

1. Gloria (RCA Demo) グローリア (RCA デモ) *

2. Redondo Beach (RCA Demo) レドンド・ビーチ (RCA デモ)

3. Birdland (Alternate Take) バードランド (オルタネイト・テイク) *

4. Snowball スノーボール *

5. Kimberly (Alternate Take) キンバリー (オルタネイト・テイク) *

6. Break It Up (Alternate Take) ブレイク・イット・アップ (オルタネイト・テイク) *

7. Distant Fingers ディスタント・フィンガーズ *

8. The Hunter Gets Captured by The Game ザ・ハンター・ゲッツ・キャプチャード・バイ・ザ・ゲーム *

9. We Three ウィ・スリー *

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)