賃料設定のない共同住宅ではどんな「バグ(※)」が起きるのか? そんな社会実験を神奈川県相模原市の藤野で行っているのが、不動産×テクノロジーでイノベーションを起こした中村真広(なかむら・まさひろ)さんです。実験の舞台は「虫村(バグソン)」と名付けられた自宅敷地内。

※バグ:プログラム用語で、制作者の意図と違う動作をする欠陥や不具合の総称

藤野の里山に生まれた家賃の設定がない三軒長屋

神奈川県相模原市の北西端に位置する藤野地区(旧藤野町)は、相模湖をシンボルとする自然豊かな地域。魅力はそれだけでなく、アーティストやクリエイターが多く暮らす芸術のまちであり、独自性の高い教育で知られる小中高一貫校「シュタイナー学園」があり、持続可能な農業をもとに人と自然が共に豊かになる「パーマカルチャー・センター・ジャパン」の拠点も置かれています。そのため、さまざまな思想やバックグラウンドを持つ人々の移住が絶えず、多様なコミュニティもまた藤野の求心力になっています。

2023年にこの地に家族で移り住んだのが、リノベーション住宅の流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ)」やコワーキングスペース「co-ba」などの事業を手掛けてきた中村真広さんです。場づくりは中村さんの得意分野。そこで藤野の里山に新たな「場」をつくるプロジェクト「虫村(バグソン)」が立ち上げられたことは以前の記事で紹介しています。

“村長”の中村さんは不動産業界の革命児であり、場づくりの名人。「ツクルバ」の共同創業者として知られ、取締役を退任後は一部事業を自ら会長を務める「バ・アンド・コー」で引き受けている。2018年に「KOU」を設立。自律的に生きる人を増やすために、キャリアデザインプログラム「Willnext(ウィルネクスト)」を展開している。2023年、家族で藤野へ移住(写真撮影/桑田瑞穂)

このとき中村さんが話していたのが共同住宅「長屋」の計画でした。

驚くことに、この長屋、賃料の設定はなし。金額は居住者が決められ、物でお返しをしたり、森の手入れや買い出しといったことでの支払いもOKだというのです。

1年前の取材当時、敷地内には自邸の「主屋」やオフグリッドの暮らしを体験できる「HANARE」はあったものの、長屋棟はまだ着工前。「里山暮らしに適した共同住宅の新しい規格を目指した」というその建物がいよいよ完成し住人も入居済みとのことで、改めて現地へと向かいました。

土間や薪ストーブを取り入れた里山の暮らしに寄り添う共同住宅

虫村があるのはJR中央本線・藤野駅から車で15分ほどの山の中。敷地には造成した区域1000坪に加え3000坪に及ぶ森林も含まれています。

「あそこに見えるのが長屋ですよ」

駐車場で出迎えてくれた中村さんが指差したのは、広大な森を背にして立つ切妻屋根の木造住宅。牧歌的な佇まいはまるで山の分校のようです。

共同住宅の「長屋」は全戸に薪ストーブを完備。三角屋根に突き出た3本の煙突がトレードマークに(写真撮影/桑田瑞穂)

賃貸の共同住宅は全部で3戸。メゾネット型の住戸がまさしく長屋のように連なり、その前には縁側スペースもつくられています。

主屋やHANAREと同じく「ツバメアーキテクツ」に設計を依頼したという長屋は、プランニングも独創的です。入り口の引き戸を開けると現れるのは通り土間。たたきなど一般的な玄関のスペースはなく、屋外と屋内がシームレスにつながっています。キッチンもこの土間にあり、古きよき日本家屋の間取りが再現されているのです。

「土間には薪ストーブもあって、吹き抜けを通じて家全体を暖めるようになっています。2階の屋根裏には換気窓があり、夏は暖気を外に逃すのに活躍します。1、2階とも部屋の間仕切りはなく、エネルギーの有効利用と空気の流れを考慮した里山暮らしに合う設計にしました」(中村さん)

窓の位置は3戸それぞれに工夫。伝統的な突き上げ屋根を取り入れて換気にも配慮がされている(写真撮影/桑田瑞穂)

突き出た庇の下には縁側がつくられ、村民の溜まり場として活躍。庇を支える列柱には奥多摩で活動する「東京チェンソーズ 」の丸太が使われている(写真撮影/桑田瑞穂)

1階と2階を吹き抜けでつなげて暖房効率を高めている。無垢の木材をそのまま巡らせた空間は山小屋のような雰囲気も(写真撮影/桑田瑞穂)

地元のアーティストが手がけた愛らしいドアノッカー。

メキシコとはちみつを愛する夫妻は娘のために教育移住

新築の三軒長屋にはどんな人たちが入居したのでしょうか。早速、顔ぶれをご紹介していきましょう。

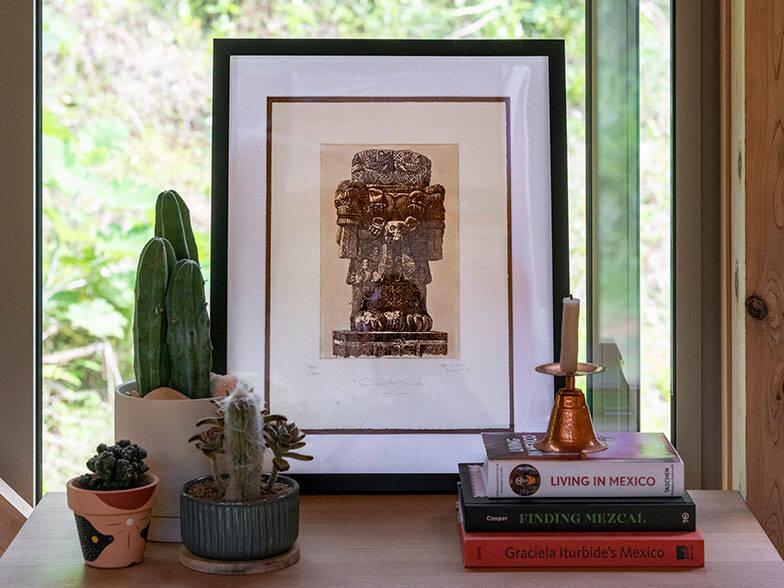

まず60平米台の住戸に引越してきたのは西山翔真(にしやま・しょうま)さん(37歳)、妻の智子(ともこ)さん(40歳)、娘さんの3人家族です。翔真さんはメキシコの民芸品を販売する通販サイトを運営しているため、天然染料を使って手織りしたカラフルなラグやグラバドという版画などが土間のある空間を彩っています。

西山さんの1階リビング。椅子と床の両方で使える細長いダイニングテーブルは地元「BC工房」の特注品。脚の長さも段差にぴったり合わせてある(写真撮影/桑田瑞穂)

天然染料を使った手織りのラグはメキシコ製。翔真さんが運営する通販サイト「¿QUÉTAL?(ケタル)」で販売しているそう(写真撮影/桑田瑞穂)

グラバードはメキシコのカウンターカルチャー。「政治・社会課題や民族のルーツに関する版画が街中に貼られています」と翔真さん(写真撮影/桑田瑞穂)

キュートな人形もメキシコで購入。手にするアイテムがそれぞれ違って楽しい(写真撮影/桑田瑞穂)

移住を検討し始めたのは、会社員だった翔真さんが独立して起業してからでした。

「通勤がなくなってどこでも働けるようになったとき、これからの住む場所を改めて考えるようになったんです。当時、東京・武蔵境に借りていたマンションは家賃約20万円。駅前で便利でしたが、今の私たちの生活にその便利さは必要ないとなると、そんなに家賃を払ってまで東京にいる意味ってなんだろうと疑問を感じてしまったんです」(智子さん)

娘のためにシュタイナー学園を見学しにこの地を訪れた夫妻は、山と湖が織りなす豊かな自然環境に「ここ、いいね」となったそう。

「たまたま前職のベンチャー企業の社長が中村さんの友人で、虫村への見学に誘ってもらったんです。長屋の場所はまだ更地でしたが、娘の入学と同じタイミングで完成すると聞いて、図々しく『住みたいです』とお願いしていました。入居者を募集するとも言われてないのに(笑)」(翔真さん)

こうして小学校入学前の今年3月末に移住。子どもの入学に加えて新天地での生活が始まって心配や不安は山積みになりそうですが、実際はどうだったのでしょうか。

「それが娘も私たちも予想以上にスムーズに藤野での暮らしに馴染めたんです。もともと移住の方が多い地域だったこともあると思いますが、中村さんご家族の手厚いサポートが大きいですね。娘は中村さんの娘さんと引越してからずっと一緒に遊んでいたから、入学式のときも安心だったみたいです。娘さんのお友達家族が遊びに来たときには私たちのことを紹介してくださるので、顔見知りになって、駅前のカフェなどに行くと声をかけてもらったり。中村さんご家族には住む家のハード面のサポートのみならず、人間関係などのソフト面のサポートもしていただき感謝の念に堪えません」

と語るのは智子さん。

「子どもだけでなく親同士もすぐに友達になれるような温かいコミュニティが築き上がっている感じがします。すごく居心地がいいですね」

藤野ライフを満喫中の西山さんファミリー。翔真さんは新卒で商社に入り、夫妻でメキシコに赴任したことが今の仕事につながっている。帰国後は日本橋で暮らし、転職を機に前居の武蔵境に引越した。翔真さんはこれから狩猟にもチャレンジしたいそうだ(写真撮影/桑田瑞穂)

娘さんは中村さんの長女と大の仲良し。学校から帰るといつも一緒に遊んでいるそう(写真撮影/桑田瑞穂)

移住してからは里山ならではの新しいチャレンジも考えています。

「私は5年前から海外産非加熱オーガニックはちみつの通販サイトを運営しています。藤野では毎週末のようにイベントがあるので、近々ポップアップのはちみつのお店を出そうと思っています。また藤野には個性豊かで素敵なお店が多く、中には小さなお子さんがいる方でも周りのサポートを得ながら、ライフスタイルに合わせてお店をされていて驚きました。そういったように藤野には新しいことや面白いことを後押ししてくれるあたたかい雰囲気を感じます。私たちもいずれは店舗、もしくは自宅兼店舗を持ち、この地域をもっと盛り上げていきたいなと思っています」

さらに、中村さんが運営する藤野駅前のカフェ「カドナリ」でコーヒーと一緒にはちみつを提供するといったコラボも計画しているそうです。

森の緑が迫る窓の前が智子さんのワークスペース。一枚板を幅に合わせて切り出し、デスクにしている(写真撮影/桑田瑞穂)

こちらは翔真さんの仕事場。通販サイトに載せる写真も家で撮影しているそう。メキシコに買い付けに行くことも多い(写真撮影/桑田瑞穂)

藤野に対してすでに愛着が芽生えている様子の西山さん。この先は定住も考えています。

「長屋の入居期限は基本2年で、延ばして3年。その間に土地を探して家を建てるつもりです。そういう時間の猶予ができたのも、ここに住まわせてもらえたおかげ。本当にありがたいなと思っています」(翔真さん)

建築士の村民は賃貸住宅の新しい形を自分の糧に

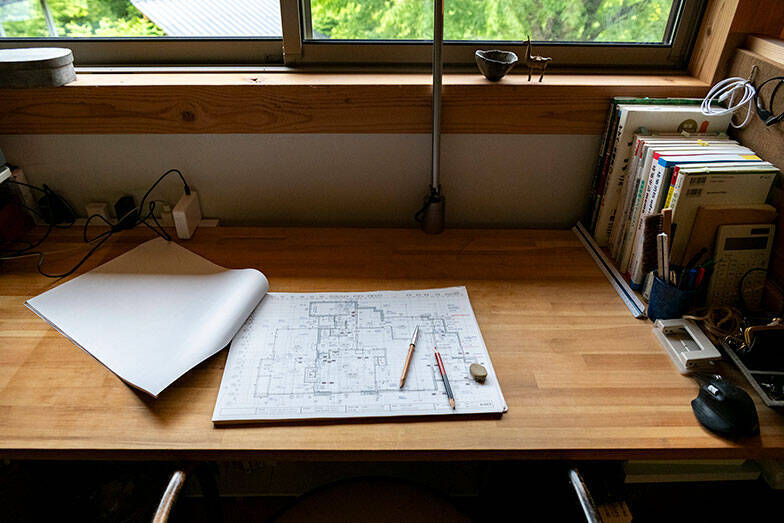

続いて話を聞いたのが小林さん一家です。こちらも夫の佑輔(ゆうすけ)さん(36歳)、妻の晴香(はるか)さん(35歳)、昨年10月に誕生した樹生(いつき)ちゃんの3人暮らし。佑輔さんは建築士で最近独立したばかり。晴香さんとは同じ建築設計事務所に勤めていたときに知り合ったそうです。

長屋の住まいは建築士である佑輔さんの事務所兼用。この10月に復職する晴香さんの勤務先は西国立のオーベルジュ。自ら器をつくる総料理長の陶芸アシスタントをしている(写真撮影/桑田瑞穂)

住戸は50平米台とコンパクトながら、夫妻ならではアイデアが満載です。食器棚をカウンターテーブルとした1階のリビングダイニングはカフェのようなおしゃれな空間に。2階も書斎とベッドスペースをインテリアでゆるやかに間仕切るなど、快適に暮らせる工夫がちりばめられています。

1階は古材を組み合わせて天板にしたテーブルや柔らかい印象のカーテンで洗練された空間にアレンジ。インテリアに精通する晴香さんのアイデアだ(写真撮影/桑田瑞穂)

土間のキッチンは古箪笥を再利用した食器棚を置いて対面式に(写真撮影/桑田瑞穂)

2階はベッドに藍染の古い蚊帳を吊るして、虫除けを兼ねつつ空間を緩やかにゾーニング。見た目はまるで天蓋ベッド(写真撮影/桑田瑞穂)

小林さん夫妻が藤野と出合ったのは樹生ちゃんが生まれる前。

「私は山梨の郷土料理、ほうとうが大好きで、よくドライブがてら現地まで食べに行っていたんです。ある日、たまには下道で行こうかとのんびり車を走らせていると、藤野でデザイン家具の製作と販売をするBC工房さんの前を通りかかったんです。こんな素敵な店がある藤野はどんなまちなんだろうと興味が湧いて、調べてみると『ふじのアートヴィレッジ』にくるみのカゴづくりを教えてくれるお店を見つけて。夫に運転してもらい、何度か体験にでかけました」(晴香さん)

晴香さんがカゴづくりをしている間、佑輔さんは藤野駅前のコワーキングスペースで仕事をしていたそうですが、目の前に広がる山の景色に「この地域で働けたら快適だろうな」と感じていたとか。

「僕の実家を二世帯住宅に改修することが決まっていて、工事の間に僕らが住む場所を探していたんです。

虫村のことを知ったのは雑誌の記事でしたが、今まで見たことない共同体のあり方だし、そこに身を置いた時にどんな日常があるんだろうとすごく興味が湧きました。実は、僕が建築士になったのは、祖父が耕していた農地の一部がごく一般的な賃貸住宅に変わってしまったことにもあるんですね。自分の原風景がなくなったことが子ども心に悲しくて、賃貸住宅を建てるにしてももっと違う手法があるんじゃないかと。勤めていた建築設計事務所では地域に開いた賃貸住宅を設計してきましたが、虫村はエネルギー循環や感謝経済賃料のことなど賃貸住宅の可能性をさらに拡張する取り組みだと感じました。僕が漠然と思い描いていた理想が詰まっているのがこの場所だったんです」

建築士としての自分の糧にもなると感じた佑輔さんは、早速、中村さんにコネクションを持つ元同僚づたいに連絡を入れて見学。長屋が完成するのは、お腹の中にいる樹生ちゃんが誕生した後とタイミングも合い、晴れて入居が決まりました。

引越したのは3世帯の中では一番遅く、ゴールデンウィーク中の5月。樹生ちゃんは「いっちゃん」と呼ばれて、今や長屋のアイドルです。子どもたちはいっちゃんを妹のようにかわいがり、晴香さんが忙しそうなときは先輩ママたちが「いっちゃん、預かるよ」と声をかけてくれるそう。

「みなさん、とても親切で子育てが楽しくできます。育児の相談も気軽にできるのでありがたいですね」

と晴香さん。今秋には育児休暇から復職予定で、虫村のバックアップはますます頼りになりそうです。

いっちゃんは子どもにも大人にも大人気。たくさんの手があるところは長屋ならではだ(写真撮影/桑田瑞穂)

そんな晴香さんは仕事とは別にやりたいことがあると言います。

「私は陶芸や竹細工などものづくりが好きで、古道具収集も趣味の一つ。仕事は週4日で時間もそれほど長くないので、趣味を活かせるお店を藤野でできたらなと思っています。あと、考えているのは古道具などのレンタルサービスです。建築設計事務所時代には、リノベーションした賃貸に家具を入れて写真を撮る、という業務をしていたんですね。この家もモデルルーム的な使い方ができるかなと思っています」

一方、建築士として独立した佑輔さんの最初の仕事は厚木の実家を改修すること。

「せっかく二世帯住宅にするので、改修した実家には遅くとも娘が小学校に上がるころに戻ろうかと話しています。それまでに拠点になる場所をつくって、戻ってからも藤野と関わっていきたいですね」

2階にある佑輔さんの書斎スペース。実家の二世帯住宅は1年半後に完成予定とか(写真撮影/桑田瑞穂)

20代・シングルの村民は子どもたちに大人気の“お兄さん”

2組のファミリー世帯に対して、唯一のシングル世帯が60平米台の住戸に住む西村和将さんです。26歳の西村さんは子どもたちにとってお兄さん的存在。みんなから「かずくん」と親しまれる長屋のムードメーカーです。

かずくんこと西村さんは九州・福岡の都会育ち。実家がお寺のため、人が集う家には馴染みがあるという。大学進学で上京してからは仙川や桜上水で暮らし、就職後は大塚に居住。居酒屋など飲食店が多く、今もたまに飲みに行くとか(写真撮影/桑田瑞穂)

西村さんの場合、藤野よりも先に記事で虫村を知ったことが移住のきっかけになりました。感謝経済やエネルギーの循環といったコンセプトに興味が湧いたものの、中村さんとは繋がりがなかったため、インスタグラムのDMで直接アタック。「とりあえず遊びにおいでよ」と返信がきて、初めて虫村を訪れたのがちょうど1年前でした。そのときに長屋についても詳しく聞いて、移住へと心が動き始めたと言います。

「魅力的だったのは賃料設定がないところですね。実は、虫村に出合う前、知り合いが住む長野県の御代田という場所が気に入って、毎月1回、1週間くらい遊びに行く生活を送っていたんです。そこは軽井沢の隣町で、藤野のように自然豊かで教育移住も多い地域。地方に暮らすのもいいなと思ったものの、敷金・礼金を払って賃貸契約をした後、もしその地域のコミュニティにハマらなかったときが怖いなと感じていたんです。その点、虫村の長屋は初期コストという最大の障壁が取っ払われた。家賃の制約もない。もうチャレンジするしかないじゃん、みたいな感覚で入居させてもらうことにしました」

もう一つ、決め手になったのは東京の近さでした。虫村から新宿駅までは1時間半ほど。移住者の中には電車通勤する人も少なくありません。

「僕は東京も大好きで、いつでも行ける距離感だから移住を決断できたんです。東京の友達に『今夜飲もう』と誘われても行ける。僕の中では田舎暮らしが絶対という気持ちはなく、1年後には『やっぱり住むなら東京だわ』となるかもしれない。今まさに実験中という感じです」

「これまでは東京に住んで田舎に遊びに行っていたけれど、その軸足が田舎に変わっただけ」という西村さんですが、その生活はさまざまな変化――“バグ”を生み出しています。転職はその一つ。

「それまで勤めていたIT系のSaaS企業はテクノロジーを活用して経済活動の最前線を支える企業だったんです。対して、虫村は山の中にあって、資本主義とは一線を引いた環境でどんな暮らしが生まれるのかを試している。仕事と暮らしの乖離が生まれてきたことも理由の一つとして、暮らしとも親和性がある企業に転職しました。虫村に移住していなかったら転職はしなかったと思いますね」

ライフスタイルも大きく様変わりしました。家でのんびりしていると「かずくん、いる~?」と子どもたちがやってきます。留守にしていると、子どもたちからの熱烈なラブレターが届くほど。

「東京のマンションでは隣人としゃべるどころか顔も知らない生活で、それはそれで過ごしやすかったんですが、今は子どもたちとひたすら遊んだり、中村さん家族や長屋のみんなでワイワイ過ごしたり。例えば、海の方に出かけた誰かが魚を買ってきてくれるとバーベキューが始まったりするんですが、そういう関わりが自然発生する環境は『居心地がいいな』というよりも『面白いな』という感想の方が強くて。苦手な人はいるとは思うのですが、ハマる人にとってはいい環境だなって感じています」

かずくんのサポートで子どもたちが梅もぎに挑戦(写真撮影/桑田瑞穂)

収穫した青梅(写真撮影/桑田瑞穂)

ここに暮らしてから趣味のバリエーションも増え、目下、取り組んでいるのは「緑に囲まれた環境でやりたくなった」という草木染め。クラフトが盛んな藤野では教えてくれる人がすぐ見つかり、家の周りに生えているよもぎを摘んで布を染めるのだとか。その草木染めの布でつくりたいのは、韓国伝統のパッチワーク布“ポジャギ”のカーテン。森の緑が映る窓によく似合いそうです。

よもぎで染めた布が窓辺にずらり。端切れの布は縫製から手がける藤野のパジャマ専門店で購入。肌触りは抜群とか(写真撮影/桑田瑞穂)

もっとも、近所にはコンビニもファストフードもない暮らし。利便性抜群の東京から20代でやって来た西村さんがどう受け止めているのかも気になります。

「不便さはまったく感じてないですね。むしろ今までは身近に消費コンテンツがたくさんあったから消費していただけで、なければ全然いいやっていう感じです。こっちに来て思ったのは、生活するのって意外に忙しいんだなということ。料理するとか、家を整えるとか、消費ではない何かに時間を費やすことが増えました。とはいえ東京にあるコンテンツは大好きで、あくまでその時にいる環境次第で過ごし方は変わるなという感じです」

東京から1時間半の近さから、友達もちょくちょく遊びに来ます。里山の景色を前に「めっちゃいい暮らししてんじゃん!」とみんな大絶賛とか。

「友達が来ると、七輪を出してなにか焼いてそれをつまみに呑んでというスタイルが定番です。七輪で焼くって東京ではなかなかできないですからね」

聞けば、この環境を気に入ってくれた友人とルームシェアをすることも選択肢として考えているそう。

「僕の場合、御代田という場所で田舎暮らしを体験したことから自分の世界が広がった感覚があるんですね。虫村に出合ったのもその経験があったから。東京だけで暮らしていくのもハッピーではあるけれど、そうじゃない選択肢があることを知るのはすごくいいことだと思っているんです。知った上で『やっぱり東京だよね』と選ぶなら、より納得度が高いハッピーライフになるはず」

藤野というまちや虫村にとっても、シングルで20代であるという稀有な属性を活かし、固有性を発揮できたらと西村さんは話します。

また田舎を軸足に都会と行き来するような自分のライフスタイルが、さまざまな人にとって一つの選択肢になればとも。

2階は目下、仕事のデスクとベッドのみ(写真撮影/桑田瑞穂)

ギフトと感謝で回る貨幣経済外の社会

個性豊かな面々がそろった長屋ですが、中村さんによれば入居者募集の発信は特にしてなかったとのこと。

「雑誌やウェブの記事を見て、人づてなどでそれぞれが個別にアプローチしてくれました。選抜や審査もしていません。入居したいという人はもっといたのですが、建物の完成と入居のタイミングが合ったのが今の3組。意図して決めたわけではないのですが、年代がちょっとずつ違ってバランスのいい世帯構成になったなと思いますね」

そこで聞きたくなるのはやはり家賃のことです。賃料設定がないという「バグ」をどう受け止めているのか、まずは村民のみなさんに聞いてみました。

「賃料を設定しないなんてことが可能なところにびっくりしました」というのは西山さん。

「家賃を払うのは全然構わないのですが、せっかく中村さんが感謝経済でドライブ(運営)をしているので、相場の家賃で住む権利を買うよりは交流や労働といったところで回した方が面白いかなと思っています。じゃあ、自分たちはなにができるのだろうと考えると、例えば得意なお菓子づくりとか。ちょうどルバーブのジャムをつくったので、お裾分けしようかなと思っています。メキシコの観点ではトウモロコシの粉からトルティーヤを焼いてタコスパーティーもしました。後は、芝生を敷いたり、コンポストを整備したりといったことにも参加しています」

智子さんお手製のルバーブジャム(写真撮影/桑田瑞穂)

小林さんも同じ意見です。

「相場通りに払うのは、中村さんのやりたいことじゃないだろうと考えていますね。ただ、仕事柄、建築費がわかるのであまり低すぎても申し訳ないと思ってしまう。まだ妻と相談しているところですが、いくらかの家賃に加えて、実家が農家なのでお米や野菜と、敷地内を整備するといった労力でお返しするのがいいのかなと」

西村さんは生活の足として必需品の車を買ったため、それによるローンが発生。東京の家賃分より安いとはいえ、家計の事情からも長屋の家賃をどうするかは考え中だと言います。

「直接的なお金以外のお返しもいろいろ考えていきたいですね。例えば村内での労働。今、敷地内に木の階段をつくっているところです。後は、村で藤野外に一番出るのは私なので、どこかに行ったときのおみやげとか、僕は渋谷のビール屋でもちょっと働いているのでそのビールを買って帰ったり。最近は虫村の遣唐使って言われました(笑)。そして子どもたちと遊ぶのも感謝の気持ちです。僕自身も最高に楽しんでいますけど(笑)」(西村さん)

それぞれ模索中といったところですが、実はこれこそが中村さんの狙い。

「お金を出せば住む家が手に入るというのは貨幣経済でのセオリー。簡単で便利だし、安心感もあります。逆に、『家賃はいくらでもいいよ』『お金ではない方法で払うのでもいいよ』とすると、いくら払おう、何で払おうと考えなくてはいけないし、ちょっとドキドキしますよね。そういうバグがあると、貨幣経済がすべてじゃないことに気づけると思うんです」

そのバグから中村さんが生もうとしているのは、感謝の連鎖――感謝経済です。中村さんが“ファーストギバー(First Giver)”として土地や建物を提供することで、長屋に住む人たちはその感謝をさまざまな方法で形にする。すると、それに対する感謝がまた生まれてと無限に広がっていくことになります。しかも、その感謝はお金と違って尽きることはありません。

まさに理想郷と言えますが、この発想は藤野の里山で暮らしたから生まれたものだと言います。

「里山で暮らしていると、自然からギフトされていることの多さを日々実感するんです。例えば森に実る桑の実や胡桃は自然が与えてくれたもの。太陽も雨も空気だってギフトなんですね。それに対して自分はどうやって感謝を返すのかと考えると自ずと暮らし方も変わってくる。このギフトと感謝を人間社会に落とし込んだのが虫村なんです」

中村さんの虫村プロジェクトに欠かせないのは妻の瑠美子(るみこ)さんのパワー。子ども2人を育てながらも村民への心配りはパーフェクト(写真撮影/桑田瑞穂)

匿名で家賃を振り込む「(仮称)結金」も検討中

長屋に暮らすのは中村さんの考えを理解して入居してきた人たちばかり。そのため、生活のルールは特に設けていないそうです。ただし、貸す側と借りる側、双方の安心感のために契約書は取り交わす予定とのこと。

「契約書といっても、賃貸住宅用の一般的な書類でなく、施設利用契約のようなライトなものにしようかと考えています。賃料に関しても『家賃』ではなく『結金(ゆいきん)』という言葉を使おうかなと。まだ考えているところなのであくまでも仮称ですが」

この「(仮称)結金」の支払い方法もユニークです。

「銀行口座に振り込んでもらうときに、名義を例えば『虫村太郎』とか全世帯共通にしたらどうかなと。そうすれば誰がいくら振り込んだのかはわかりませんよね。僕が見ていると思うと、支払う側も家賃相場をベースに多い少ないを考えて、結果として市場原理が働いてしまう。それではお金に支配されている感じが出てしまうと思うんです。僕自身、誰がいくら払っているかは知りたくない。虫村という集落で一緒に暮らすことと、家賃を払うことは完全に切り分けたいと考えているんです」

とはいえ、どうしても気になるのは初期投資の回収です。土地代や建築費といったこれまでにかかった費用はどうなるのでしょうか。

「賃料の設定がないだけでお金をいただかないわけではないですし、回収のことを考えていないわけではありません。ただ、不動産開発に投資して、賃料としてキャッシュを回収するだけの目線ではないということです。この虫村では、金銭価値として数値化しにくいソーシャルキャピタルまでを含めた目線での投資回収を考えたいと思っています」

一番のリターンは長屋に住む人たちとの深い関わり。気軽に助けたり助けられたりできる関係は、血は繋がっていなくても家族のようないわゆる「拡張家族」になっています。しかも、長屋の住人は2~3年で入れ替わるため、拡張家族はどんどん増えていくことになります。

「例えば、30年間続けたら数百人の拡張家族が中村家の周りに生まれていくわけです。僕ら夫婦が高齢になっても頼れる人が数百人いるって最強じゃないですか。一般的な賃貸では住宅が古くなってきて補修が必要となったら、家賃から得た利益を使って直しますよね。でも、拡張家族がいるこの長屋ならクラウドファンディングで補修費が集まるかもしれない。そもそもコンスタントに入居者が集まるのかという点でも、教育移住の多い藤野なら問題ないと思いますし、ここに住んでいた人たちが『虫村、良かったよ』『こういう場所あるよ』と人が人を呼んできてくれると思うんです」

縁側にいると自然と子どもたちが集まってくる。懐かしく和やかな光景は虫村の日常だ(写真撮影/桑田瑞穂)

虫村のソーシャルインパクトで地域の伝統行事が復活

こうした長屋の仕組みに加えて、外部の人たちとのつながりを生む“関わり域(しろ)”が多いのも虫村の強みです。例えば、HANAREは宿泊もできるため、企業や大学の研究室などからさまざまな人たちが訪れます。

「見学を兼ねて宿泊した大学の教授と学生たちが長屋の人たちと一緒に芝張りをしながら交流したり、土の建築を研究する教授と学生が土間のある長屋に興味を持って遊びにきたときには、残土で小屋をつくろうという話で盛り上がったり。森の整備には、津久井エリアで活動する『NPO自遊クラブ』に所属する 有志グループが力を貸してくれています。昨年はかずくん(西村さん)もチェーンソーで木の伐採を体験したんですよ。今後は村民全員が参加できる活動にしていきたいですね」

虫村のなかで一番コアなのは生活をともにする人たちですが、その周りにも村と関わりをもつ人たちが大勢いて一つのコミュニティが育まれています。周囲の人たちの関係性には濃淡のグラデーションがあり、時代によって顔ぶれも変化していく。それもまた中村さんにとっての面白さなのでしょう。

ゆるくオフグリッドにしたHANARE。地元商工会の青年部や自治会の部会の会合などにも利用されている(写真撮影/桑田瑞穂)

そんな虫村のコミュニティは地域にも波及し、にぎわいを生み出しています。象徴的なエピソードとしては伝統行事の復活があります。

中村さんによれば、地元の自治会下にはいくつもの「組」があり、虫村のあるエリアの組はもともと8世帯で構成されていました。そこに中村さん家族と長屋の4世帯が加わったことで組織は一気に1.5倍に。たまたま20年間途絶えていた山ノ神のお祭りが再開されたタイミングで宴会に参加したところ、地域の方々にもとても喜んでもらえたのだそう。

「このお祭りは山に祀っている神様にお供えをして参拝するという地元に根付く年中行事なのですが、高齢の方には登山がきつい上に人口減少もあっていつしか行わなくなったそうなんです。復活したお祭りでは子どもたちも一緒に山を登って手を合わせ、下山したら近くの広場で“直会(なおらい)”という名目の宴会が開かれました。僕らの参加を組のみなさんはすごく喜んでくださって、『子どもたちの声が久々に聞けて嬉しいわ』という方もいましたね」

地域活動にも積極的に関わっていきたいと話す中村さんは、早速、自治会の夏祭り実行委員に就任。例年以上に盛り上がること間違いないでしょう。

虫村を訪れる前は家賃設定のない共同住宅の革新性に注目していましたが、現地で目にしたのは里山を元気に駆け回る子どもたちとお隣さん同士の和やかな団らん風景。お互い様という言葉が当たり前の、昔に戻ったような懐かしい長屋が藤野の山の中に生まれている。そのことが今回取材した中で一番のバグだった気がします。

●取材協力

・中村真広さん

・西山翔真さん、智子さん、娘さん

※翔真さん、智子さんがそれぞれ運営しているサイト

¿QUÉTAL?(ケタル)

MARIPOSA organic store

・西村和将さん

・小林佑輔さん、晴香さん、樹生ちゃん

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)