毎週土曜日「蓮見孝之 まとめて!土曜日」内で放送している「人権トゥデイ」。

今回のテーマは…”感染症と差別”を学ぶ企画展「読む人権~じんけんのほん」です。

東京・港区芝にある東京都人権プラザで開催されている企画展「読む人権~じんけんのほん~」を取材しました。人権について考えるきっかけを与える書籍を紹介する企画展で、「感染症と差別」が大きなテーマとなっています。

展示を企画した、東京都人権啓発センター・専門員の林勝一(はやし・かついち)さんに伺いました。

▼東京都人権啓発センターの専門員・林勝一さん

コロナな感染拡大して1年以上になりますが、その間、様々な人権課題が発生しています。医療従事者とその家族などに対する誹謗中傷もありますし、社会的弱者に経済的な格差が広がっているとか様々な課題が指摘されています。その中で今回は本を通じて「コロナと人権」について学ぶことを考えました。

企画展では、4つの大きなテーマを設けています。「ハンセン病」「HIV/AIDS」「海外文学における感染症」「ゆらぐ日常」。

これらについて、専門分野を持つ4人の選者がそれぞれ10冊ずつ選び、紹介しています。

東京都人権プラザ内にあるコーナーでは、これらの本を展示。また、どのようなコンセプトで選書したのか、パネルで紹介しています。

今回、取材にあたって、4人の選者にお話を伺いました。

1つ目のテーマ「ハンセン病」をテーマに本を選んだのが歌手の沢知恵(さわ・ともえ)さんです。

沢さんは、ハンセン病療養所の音楽文化を研究する活動もしています。

▼ハンセン病関連の書籍を選んだ歌手の沢知恵さん

人間というのは不安になると弱い者に向かうんだなということを突き付けられました。私も不安でした。でもだんだんとコロナがどういうものか理解していくにつれて、そういう気持ちが収まっていきました。ハンセン病もこういう風にして差別が進んでいき、「無らい県運動」が展開されていったんだなと想像して、ゾッとしました。同じことを私たち繰り返してしまうんだなと。そこから、私たちが学べることがあるんじゃないか。そんな思いで本を選びました。

感染力が非常に弱いことが分かり、治療が可能になった後も、差別・偏見にさらされてきたハンセン病の歴史。その経緯から学ぶところも多いと言います。

沢さんは、療養所で生きた人々の記録、国家賠償訴訟の原告となった人のルポルタージュだけでなく、「原告団に加わることで親族に迷惑がかかるのではないか」「国の責任を追及することによっていまの療養所生活が危うくなるのではないか」という懸念から、あえて訴訟に参加しなかった人のルポルタージュまで幅広く選んでいます。

新型コロナの感染拡大にともない、カミュの著した『ペスト』が今、注目されています。

幾度となくパンデミックに襲われたヨーロッパでは、その不条理さ、不条理の中でも逞しく行き抜く人間の姿を描いた優れた文学作品があります。

英語圏の近代文学を研究している上智大学外国語学部教授の小川公代(おがわ・きみよ)さんです。

▼感染症をモチーフにした海外作品を選んだ英文学者・上智大学教授の小川公代さん

私も研究しているメアリー・シェリーの『最後のひとり』という作品がありまして、主人公は、2073年に蔓延する疫病で最終的に地球上で最後の1人になってしまうライオネル。彼は、貴族出身のエイドリアンと分断していくのではなく、協力し合って、弱者が差別される社会を少しでも良くしていこうと連帯していく。トップダウンではなく、ボトムアップ。いま、日本社会ってそれが足りてないんじゃないかな。

「分断か?それとも連帯か?」が問われる今こそ、過去の文学作品に触れる機会だと言います。小川さんはまた、イギリスの著作家であるダニエル・デフォーの『ペストの記憶』についても紹介。ペストパンデミック下のロンドンを生き延びる架空の主人公の視点で克明に描いた実録とフィクションの中間のような作品ですが、感染者を療養所に運んだり、死者を葬ったりと、その姿は現在のエッセンシャルワーカーに重なり合うと言います。

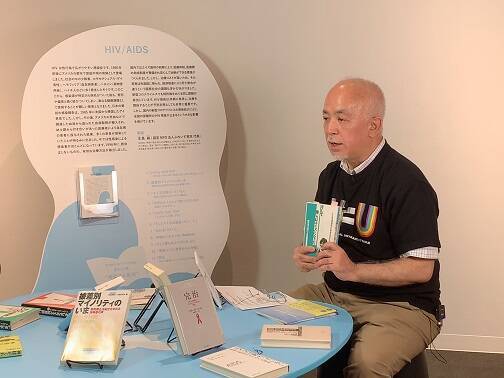

最初の症例が報告されて40年。HIV/AIDSの歴史に学ぶHIV=エイズウイルス陽性者の生活支援をしている、NPO法人「ぷれいす東京」代表の生島嗣(いくしま・ゆずる)さんは「HIV/AIDS」をテーマに本を選びました。

そのうちの1冊を例に取り、このように話します。

▼HIV/AIDSに関連する書籍を選んだNPO法人「ぷれいす東京」代表の生島嗣さん

1981年にアメリカでゲイ男性の間で奇病が発生したとCDC(アメリカ疾病予防管理センター)で報告されて、今年で40年になるんです。では、日本にはそれがどう伝わったのかなということを考えながら本を選んでみました。今回、選書にあたって、血友病患者で輸血製剤によってHIVに感染した石田吉明さんの手記を改めて読んだんです。石田さんは、病院や行政からの情報提供もなかった当時、「血友病患者でもHIVに感染している」というニュースに触れて「自分たちの行動を考えなくてはいけない」と思うようになったそうです。公的機関からの情報が一切ない当時、それはすごく大変なことだったんだろうなと改めて思ったんです。

未知の病が見つかり、それがどのように伝わり、社会はどのように反応したのか。そして、どのように捉えられていったのか。

当事者や支援者の視点を中心に10冊を選んでいます。

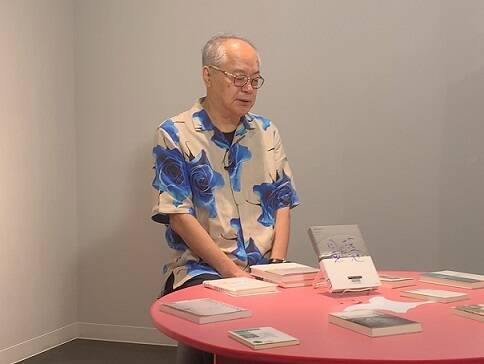

詩人の野村喜和夫(のむら・きわお)さんは「ゆらぐ日常」をテーマに本を選びました。

▼コロナ禍で「ゆらぐ日常」をテーマに選んだ詩人の野村喜和夫さん

希望を語ることは簡単ですし、ポストコロナ・アフターコロナを語ることも可能です。むしろ、宮沢賢治の詩を引用すれば「寒さの夏はオロオロ歩き」という一行があるんですが、そのオロオロ歩くときに発せられた言葉で十分だと思うんです。

不安に対するリアルな感情を言葉で表現することが、この時代を生きているという証でもある。宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の一節を引用して、話してくれました。

▼東京・港区芝にある東京都人権プラザ

▼企画展「読む人権~じんけんのほん~」のコーナー

「読む人権~じんけんのほん~」は、東京・港区芝にある東京都人権プラザで8月5日まで開催されています。

4人の選者の選んだ10冊のほか、「コロナ禍で読む私の一冊」として、著名人の選ぶ一冊も展示しています。

企画展は、武蔵野市の武蔵野プレイス(8/12~8/16)、八王子市の八王子駅南口総合事務所(8/18~8/24)を巡回します。

◆7月10日放送分より 番組名:「人権トゥデイ(蓮見孝之 まとめて!土曜日内)」

◆https://radiko.jp/#!/ts/TBS/20210710082130

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31RInZEF7ZL._SL500_.jpg)

![名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版 ([特装版コミック])](https://m.media-amazon.com/images/I/01MKUOLsA5L._SL500_.gif)