結婚は他人同士が新しい家庭を作っていく仕組みです。当然、夫婦の価値観や金銭感覚は違ってきますよね。

今回は、この「離婚」について、少し考えてみましょう。

■離婚の危機は結婚1年目がピーク!

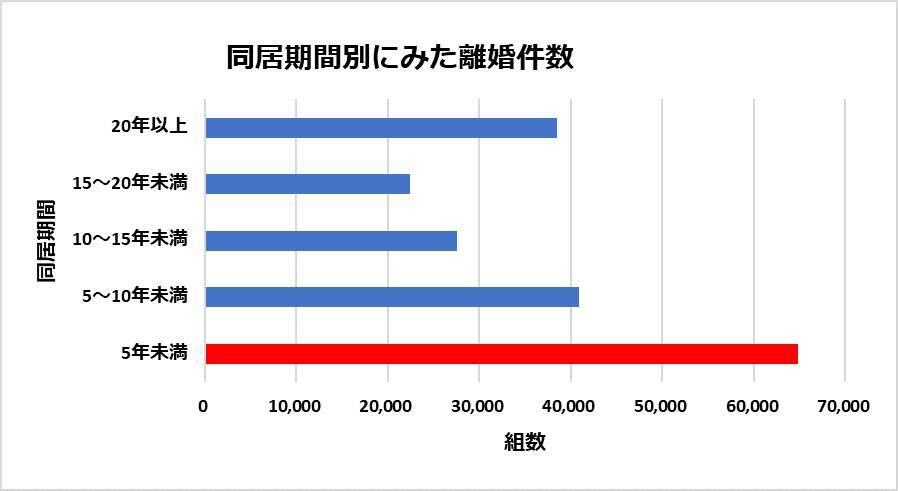

厚生労働省が2019年に公表した「平成30年(2018)人口動態統計 月報年計(概数)の概況( https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai18/dl/kekka30-190626.pdf )」によると、離婚件数が最も多いのは同居期間5年未満の夫婦となっています。(グラフ「同居期間別にみた離婚件数」を参照)

拡大する

同居期間別にみた離婚件数(厚生労働省の資料をもとに編集部作成)

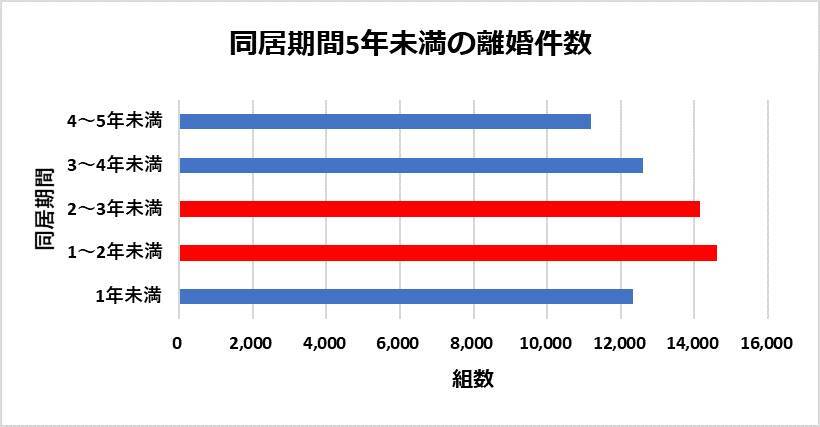

同居期間5年間未満の離婚件数にターゲットを絞って、さらに詳しくみていきましょう。(グラフ「同居期間5年未満の離婚件数」を参照)

拡大する

同居期間5年未満の離婚件数(厚生労働省の資料をもとに編集部作成)

同居期間が1~2年未満の離婚件数が最も多いことがわかります。また、同居期間が1~2年未満および2~3年未満の夫婦では離婚件数が1万4000件を突破しています。

同居期間が短い夫婦に離婚が多い理由としては、恋愛時代のときめきが3年程度で消失しやすいことが挙げられます。また「離婚するなら子どもができないうちに」と考える人が多いことなども理由の1つでしょう。

■子どもが産まれて初めて気づく価値観の違い

本調査によると、平均初婚年齢は夫が31.1歳で妻が29.4歳です。第1子出生時の母の平均年齢は30.7歳なので、単純に考えると初婚の妻が約1年後に出産していることになります。

この結果は平均値なので一概には言えませんが、結婚後の早い時期に子どもを出産する人も少なくないのでしょう。

いわゆる「できちゃった婚」や結婚してまもなく妊娠が発覚した夫婦では、育児方針の違いや家事分担の問題が離婚のきっかけになるケースも珍しくありません。

例えば、子どもが産まれて初めて、家庭のシビアな問題に直面する若い夫婦も多いのではないでしょうか。子育てや家事分担の問題が浮上すると、それぞれが持つ「ゆずれない価値観」が表面化しやすいのです。

また、イクメンがブームの中で、女性が男性に対して一方的に理想のイメージを押し付けてしまうこともあるでしょう。そうすると、現実とのギャップに「こんなはずではなかった」と感じてしまうのかもしれません。

■離婚すると貧乏になるから?結婚生活が長くなると、離婚に慎重になる

かつて、「不本意な結婚生活に我慢しているくらいなら、離婚して再スタートを切ったほうがスッキリする」という価値観に支持が集まった時期もありました。しかし、同居5年を超えての離婚件数がおさえられているのは、シングルマザーの貧困問題が浮き彫りになったことが原因の1つと考えられます。また、「離婚時の年金分割制度」が施行されたことなどによって、離婚に慎重になる人が増えたことも背景にあるでしょう。

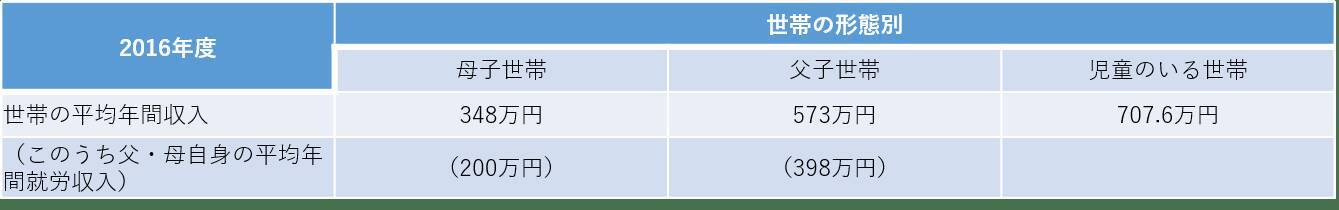

厚生労働省が2017年12月に公表した「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188147.html )」からは、母子・父子家庭の経済状態が見えてきます。(表「児童のいる世帯と母子および父子世帯の平均年間収入比較」を参照)

拡大する

児童のいる世帯と母子および父子世帯の平均年間収入比較(厚生労働省の資料をもとに編集部作成)

厚生労働省の「平成28年国民生活基礎調査の概況( https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/ )」によると「児童のいる世帯」の平均年間収入は700万円を超えています。一方、母子世帯の平均年間収入はその半分程度、父子世帯は8割程度にとどまっている状況です。

経済力が高いと思われる父子世帯でも年間収入が減ってしまう背景には、単純に世帯の稼ぎ手が減ることや養育費の問題、ひとり親が育児しながら仕事をすることの困難さ、などがあると思われます。

■結婚前に相手との価値観や金銭感覚を確かめよう

一般的に、結婚式や新婚旅行、新居の準備には高額の費用がかかります。そのため、結婚してすぐに離婚すると、借金だけが残るような状況になりかねません。とはいえ、子どもが産まれた後の離婚にも経済的な問題がつきまとうことになります。

理想は離婚をしないことですから、結婚前にじっくり時間をかけて相手の価値観や金銭感覚を見極めることはとても大切ですよね。男女ともに「暴力をふるう人かどうか」「他人の意見を聞ける度量はあるか」といった点についても慎重にチェックしたほうがよいでしょう。

家庭に問題が起きたとしても、夫婦のコミュニケーションが取れていれば苦難を乗り越えていけるかもしれません。お互いに尊重や感謝ができる夫婦になれるかどうかが、判断の決め手になりそうですね。

【参考】

「平成30年(2018)人口動態統計 月報年計(概数)の概況」厚生労働省

「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」厚生労働省

「平成28年国民生活基礎調査の概況」厚生労働省

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)