かつてはたくさんの砲塔や砲身を備えた戦車もありましたが、その誕生からおよそ100年、世界中どこを見ても砲塔ひとつに砲身がひとつという同じカタチをしています。そこに落ち着いたのには、実にわかりやすい理由がありました。

戦車といえば、角ばった車体に履帯(いわゆるキャタピラー)を付けて、砲塔を1個載せているという形でどの国の戦車でも同じです。一方、マンガやアニメでは砲塔を多数載せた、もしくは砲身を複数装備する戦車も存在します。それが現実ではなぜ各国とも単一砲塔に単一砲身という同じ構造に落ち着いてしまったのでしょうか。

イギリスのボービントン博物館に展示・保存されている「インディペンデント」重戦車(月刊PANZER編集部撮影)。

戦車が発明されて約100年経ちますが、実のところそのあいだには、現在では見たことも無いような形の戦車がいろいろと造られています。そのなかのひとつとして、過去「多砲塔戦車」も存在しました。

多砲塔戦車は文字通り、砲塔を2個以上載せているのが特徴です。砲塔が1個しかなければ、敵が反対から現れた場合、すぐに撃つことができません。しかし2個以上あればあるほど、あらゆる方向をより早く撃つことができます。いうなれば戦艦のように。それならば、砲をたくさん載せた戦艦を小さくしてキャタピラをつけた「陸上戦艦」は最強の戦車になりそうです。

戦車が発明された第一次世界大戦当時は、地面に掘った塹壕に立てこもって戦うことが多く、攻め手はこの塹壕をどうやって突破するかで苦労しました。

第一次世界大戦が終わると、各国は戦車が強力な新兵器であることを理解しました。多くの砲や機銃を備えた戦車で敵の塹壕に乗り込んで行ってあらゆる方向に撃てれば、さぞ有利だろうと研究が始まりました。こうして多砲塔戦車は生まれたのです。

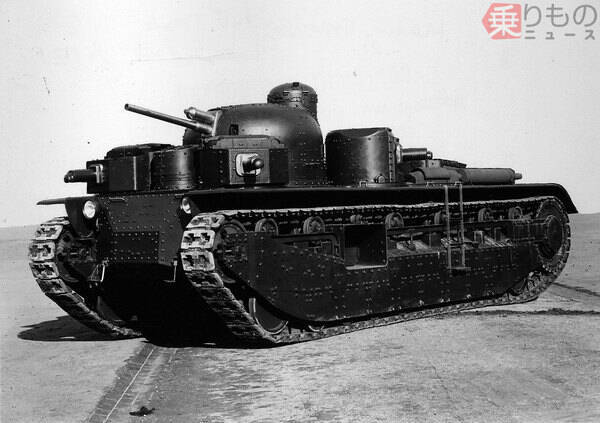

「陸上戦艦」の威力やいかに1925(大正14)年、イギリスが世界最初の多砲塔戦車「インディペンデント」を試作します。47mm砲を装備する大型砲塔1個と、機銃装備の小型砲塔を4個、合計5個の砲塔を載せており、その姿は本当に「陸上戦艦」のようでした。

1920年代にテストされた「陸上艦隊」を捉えた写真。「インディペンデント」重戦車の周囲に豆戦車が併走している(画像:月刊PANZER編集部)。

イギリス陸軍はこの「インディペンデント」を陸上戦艦に見立て、機銃のみを装備した豆戦車(言うなれば「陸上駆逐艦」か)と「陸上艦隊」を編成して演習を行ったりもしました。いかにも海軍国らしい発想です。

これに影響を受けてドイツ、ソ連、フランス、イギリス、日本と戦車を開発できる工業力のある国はこぞって多砲塔戦車を造りました。ところが実際に造ろうとすると色々問題がありました。

苦労してできあがった多砲塔戦車は使ってみるとこれまた難物で、多くの乗員がそれぞれの砲塔で別々の目標を狙って射撃するので、ひとりの車長では指揮しにくいことも分かりました。たとえば、ある砲塔の射手は敵を狙うのにもう少し前に前進したいと思っているのに、ほかの目標を狙う別の砲塔ではバックして欲しいと車長に要請するといった具合です。いくら砲や機銃がたくさんあっても車長はひとつの目標にしか注意が向きません。しかも構造が複雑なため、故障もしやすく整備も面倒でした。

1両だけ造られた「インディペンデント」重戦車。中央の大型砲塔(3ポンド砲搭載)の周囲に7.7mm機関銃搭載の小型砲塔を4つ配置している(画像:月刊PANZER編集部)。

英が1930年代に開発した巡航戦車Mk.1。

1920年代末に製作された中戦車Mk.3。3ポンド砲搭載の主砲塔の前に機関銃搭載の小型砲塔を2つ装備する。そのため乗員は7名と多かった(画像:月刊PANZER編集部)。

イギリス陸軍の「陸上艦隊」は見かけこそ派手でしたが、研究の結果「実戦向きではない」と判定されてしまいます。結局イギリスはこの面倒くさい多砲塔戦車を「インディペンデント」の試作車1台のみで放棄してしまいました。

多砲塔戦車大国・ソ連の場合一方、ソビエト連邦(ソ連)は多砲塔戦車をあきらめず、T-28という多砲塔戦車を503両造って実戦配備します。

第一次ソ・フィン戦争でソ連が遺棄した車体を再整備の上、自軍の戦車として配備したフィンランド軍のT-28(画像:月刊PANZER編集部)。

この数は多砲塔戦車の世界最高生産数です。しかもソ連はその後、このT-28よりも大型のT-35を63両作りました。

T-35は76.2mm砲塔1個、45mm対戦車砲塔2個、機銃砲塔2個を載せ、全長9.7m、全高3.4m、重量45tという「インディペンデント」を上回る堂々の迫力がありました。

しかし、さすがにここまで大きいと、実運用では不具合が多く、なおかつ機動力は低く、故障は多く、さらに重量の割には装甲が薄いと多くの欠点を抱えていました。

そのため1940年にもなると、ソ連国内ですら多砲塔戦車の有用性に疑問符がつくようになり、T-35の後継として企画されたSMKやT-100といった多砲塔戦車には、最高指導者スターリンも設計者たちに「君達は戦車のなかにデパートでも作るつもりか」と嫌味をいうほどでした。

現在、ロシアのクビンカ博物館に展示・保存されているT-35重戦車(月刊PANZER編集部撮影)。

T-100重戦車。設計時は砲塔を3つ装備する予定だった。T-35重戦車の後継として開発されたが、試作2輌で終わった(画像:月刊PANZER編集部)。

独が少数製作したNbFz(ノイバウ-ファールツォイク)。ノルウェー侵攻作戦に参加以降は、もっぱら独国内で戦意高揚の広報用として使われた(画像:月刊PANZER編集部)。

しかも第二次世界大戦が始まり、ソ連軍がドイツ軍と直接砲火を交えるようになると、イギリス陸軍「陸上艦隊」の評価の通り「実戦向き」ではないことが露呈しました。独ソ戦ではT-35が現役で使われたものの、ノロノロとしか動けない大きな車体に薄い装甲、たくさんある砲塔も好き勝手な方向を向いて連携が取れず、すぐに故障して動けなくなる車輌が続出し、砲塔1個で機敏に動くドイツ軍戦車に全く太刀打ちできませんでした。こうしてT-35は実戦では活躍できず、大戦初期で早々に姿を消します。

多砲塔戦車の発想は斬新でしたが、考えることと造ること、使うことは別問題でした。現代の戦車は「デジタル戦車」と呼ばれるほどコンピューター化、IT化が進んで強そうに見えます。しかし、これまた激戦をくぐったことはまだ一度もないため、「見掛け倒し」でない保証はないのです。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)