西武・大石達也インタビュー@後編

2019年かぎりで9年間のプロ野球人生にピリオドを打った大石達也は、この秋、埼玉西武ライオンズの「ファーム育成グループスタッフ」として第二のキャリアを歩み始めた。

「チームがずっと強くあるためには、若い子がどんどん力をつけないといけないと思っています。

「西武・大石達也インタビュー@前編」はこちら>>>

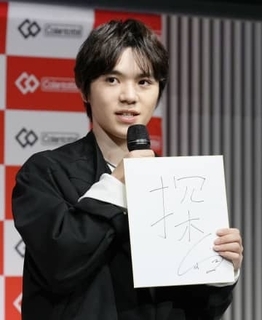

大石達也に9年間のプロ生活を振り返ってもらった

第二のキャリアを歩み始めたばかりの大石に、最も聞きたい質問があった。

2010年ドラフトで6球団が1位指名した大石達也という大卒ルーキーを、現在の立場であるファーム育成グループスタッフとして預かったとしたら、どういう目標を設定させますか?

現実的にはありえない問いに、大石は「うーん」と、しばし頭を悩ませた。

「身体づくりをしっかりさせますね、まず。やっぱり肩をケガしたのは、身体ができていなかったのもあると思うので。まずは、本当に基礎体力をつけさせますね」

勝負の世界で、「たら・れば」は禁句とされる。

「プロに入る前にイメージしていた自分と、かけ離れていました」

戦力外通告を受けた日にそう明かしたように、大学時代のポテンシャルをプロで発揮することは一度もなかったからだ。もし、大石が故障に悩まされず、潜在能力を開花させていたら、プロでどれほどの活躍をしただろうか。

そう思うのは、記者として激しい後悔があるからだ。まだ1年目の開幕を迎える前のルーキーに、「即戦力」「金の卵」「6球団競合の逸材」などと華々しい枕詞をつけ、周囲に過剰な期待をあおった。

当時、大石はどう感じていたのだろうか。

「今はもう、そんなに気にしてないですけどね。大学時代はみんなの注目が斎藤(佑樹)に行っていて、僕らはその後ろでちょろっとだったので、ホントに気楽にやっていました。ドラフト後から急に僕にもバーッて(報道陣が)来だしたので、戸惑いはありましたね。『斎藤ってずっとこんな感じでやっていたんだ』って。やっぱり1年目のキャンプは、周りの目をずっと気にしながらやっていました」

一生懸命練習しないといけない。いい球を投げないといけない──。

初めての春季キャンプで大勢の報道陣に一挙手一投足を追いかけられるなか、ゴールデンルーキーは重圧に包まれていた。

ブルペンで周囲を見渡せば、涌井秀章(現ロッテ)、岸孝之(現楽天)というプロ野球の頂点に君臨する投手が、その名声にふさわしい球を投げている。自分はふたりと比べて実力的に大きく劣っているにもかからず、最も注目されるのはなぜだろうか。

「そういう気持ちもありながら、1年目だからしょうがいないのかと思いながら……。今思えば、『なんで?』って思っていたのかな。当時はついていくのに必死だったので。

大石が、大学時代からプロでも通用するストレートを投げていたのは確かだ。しかし、それだけで結果を残せるほどプロは甘くない。新たに足を踏み入れた世界には、大学球界と決定的に違うことがあった。

「普通にできると思っていたけど、今思えば、全然プロのレベルではなかったなと思いますね。大学は春と秋のシーズンだけで、シーズンと言っても土・日・月に1試合ずつ。それも5週間なので、今思えば『余裕でこなせるわ』という感じですね」

対してプロ野球は3月末から10月頭まで、基本的に火曜から日曜に6連戦が繰り返されていく。

アマチュアからプロになり、そうした環境の変化はすべての新人選手にとってハードルになる。それにもかかわらず、華やかな経歴や高い能力を誇る者に使われる言葉がある。「即戦力」だ。近年は高校生にさえ使われている。

「けっこうな、かなりなプレッシャーではありますね」

入団1年目に背負ったものを、大石はそう振り返っている。

環境に適応できてない頃から、首脳陣やメディアに「即戦力」と過剰に期待をかけられる。長期的パフォーマンスの土台となる体力や筋力、メンタルを身につけていないうちから起用され、目の前の結果を求められていく。結果、大きなスケールがあるのにプロで花開かなかった例は枚挙に暇がない。大石もそのひとりだ。

プロ野球はもっと長い目で選手たちを計画的に育成したら、より多く大輪の花が咲くのではないだろうか。

「また変わってくるかもしれないですね。結局、変わらないかもしれませんけど。そこは『たら・れば』なので。いろんな人がいるので、(指導法や育成計画が)合う、合わないとかもありますし。どれが正解とかはないので」

人の育成ほど難しいテーマはない。千差万別で、個人差が大きい。正解のないテーマだからこそ、深く向き合い続けなければならない。

現役を上がったこの秋、所沢でキャンプの手伝いをしながら、大石の脳裏をよぎったことがある。西武の若手投手陣が伸び悩んでいる理由だ。

「最近で言えば上本(達之)さんだったり、野手は引退してすぐにブルペンキャッチャーとか裏方さんに回るじゃないですか。練習中に雑談的な感じで、『打つ時にこうなっているんですけど、どう思いますか?』と、選手とやりとりしているんですよ。

でも、ピッチャーってみんな(FAで)出て行っちゃうじゃないですか。現役を上がってすぐ、選手に近いスタッフになってそういう話をできる人が少ない。そういうのもあるのかなって、このキャンプ中にけっこう思いました」

上本は2017年に現役引退した翌年にブルペンキャッチャーになり、来季から二軍育成コーチに就任する。現役時代から若手にさりげなく、効果的なアドバイスを送ってきた男は裏方としてチームを支えたあと、指導者の道に進んだ。

投手陣再建へ、上本に追随する気は大石にないのだろうか。

「僕レベルじゃダメなんですよね。一軍で本当に活躍していた人じゃないと。西口(文也)さんはすぐにコーチになりましたけど、コーチではなく用具係とかチームについている人に対して、選手から『ピッチングでこうなんですけど、どうしたらいいですかね?』っていう会話があまりないと思って。

今は榎田(大樹)さんとか内海(哲也)さんが若手とそういう話をしているのを見ますけど、選手同士じゃないですか。それでもいいけど、裏方でもそういう人がもうちょっと増えてこないと。そういう会話をするなかで、自分で考えるようになる若い選手もいると思うので」

自問自答しながら試行錯誤し、人は突破口を見つけ出していく。そうしてプロの世界に飛び込み、壁にぶち当たった大石は、今後、若手が伸びる環境づくりを行っていきたいと考えている。

一緒に目標設定を行ない、選手が自分自身で成長できるような環境を整える。その一環としてチームに育成プログラムをつくり、そのうえで個々に適した道を探れるようにする形が望ましい。

そうした長期的目標への第一歩として、来年、大石は提携先のニューヨーク・メッツに野球留学する。コーチングとフロント業、どちらの道にも進めるように学ぶつもりだ。いずれの道に向かおうが、あらゆる知識が役に立つはずである。

「リーグによって、選手に対してコーチの教えている内容や目標設定も違うと思うので。レベルに応じてどういう練習をしているのか、個人に対してもいろいろ聞きたいです。2A、3Aの入れ替わりをどうするのか、選手編成の動きも見たいなと思っています」

英語はさっぱりで、最初は通訳がつく予定だ。

「勉強しながら、ひとりでできるようになりたいです。行ってしまえば何とかなるかなと思って」

前向きに、貪欲に――。挑戦を成功させるのは、少しの勇気と行動力だ。少しでも早く英語力を高め、コーチングやフロント業に生きるものをどれだけ吸収できるかは、本人の意欲と好奇心にかかってくる。

西武は今年、メッツと提携し、球団として学べるものが多くあるだろう。そのフロントランナーに指名された大石は、未来に向けて大きな期待を背負っている。

9年前のドラフトで6球団競合の当たりくじを引き当てたのが、当時チームを率いていた渡辺久信GMだった。以降、大石はバラ色の現役生活を歩んだわけではない。むしろ苦労のほうが多かった。そうした時間はこれから歩む第二の人生で、必ずプラス材料になるはずだ。

「便利屋じゃないですけど、どちらの道にも行けるようにやりたいです」

2010年のドラフトで西武が引き当てた逸材の真価がわかるのは、まだまだ先の話だ。

![Yuzuru Hanyu ICE STORY 2023 “GIFT” at Tokyo Dome [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41lC7CBti1L._SL500_.jpg)

![プロローグ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/31gi5M5UkOL._SL500_.jpg)