フラットトルクな特性のほうがスムースに走れる

エンジンの気持ちよさや扱いやすさは何で決まるかというと、トルク特性で決まるといっていい。トルクとは簡単にいえばクランクシャフトの回転力のことで、エンジンの粘り強さを表している。

扱いやすいエンジンというのは、アクセルを踏み足したときにスッとクルマが加速してくれるトルクをもっているエンジン。

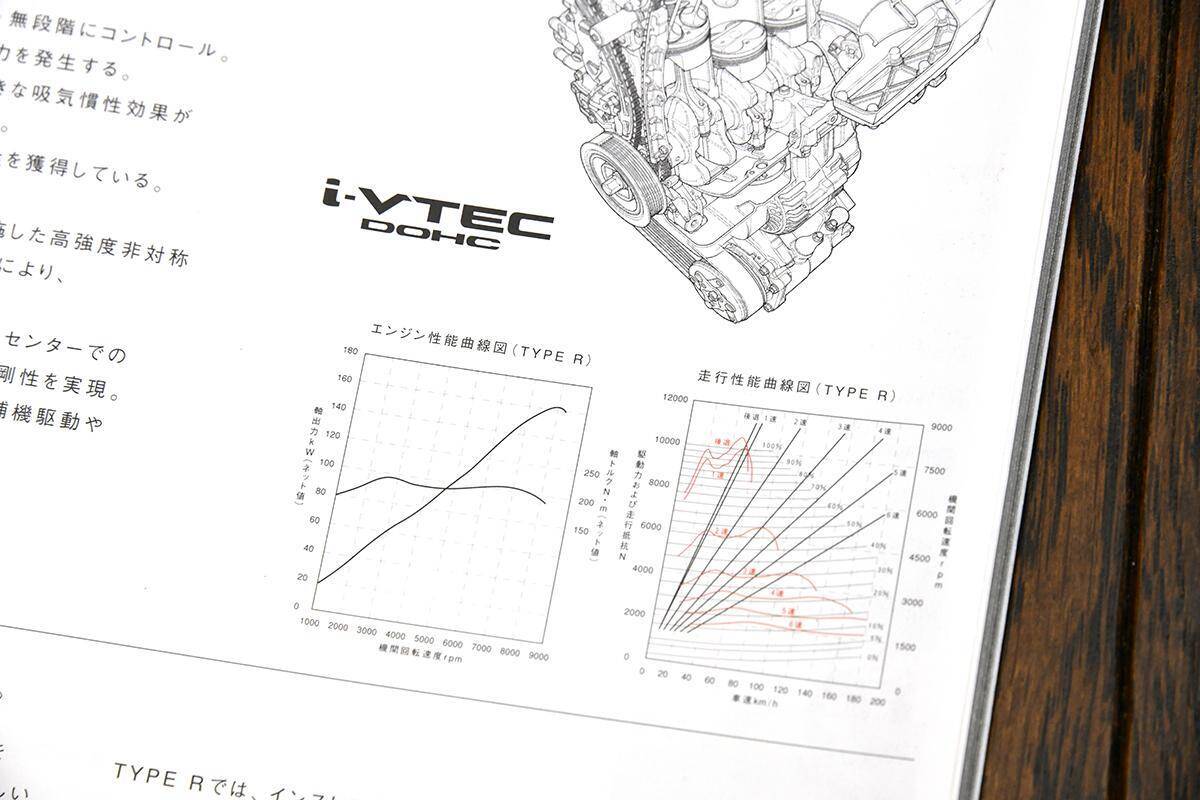

とくに大事なのはピークトルクの値ではなく、回転数によるトルクの変化。クルマのカタログに載っているエンジン性能曲線のトルクカーブがそれを表していて、このトルクカーブがなだらかで、最大トルクが低い回転数で発生しているエンジンは発進時の出足がよく、エンジンをあまり回さないで走る街乗りなどでは使いやすい。いわゆる実用エンジンといわれるのは、こういうフラットなトルクカーブで、ピークトルクの回転数が低めのエンジンのことをいう。

その点、最強といえるのは、EVやハイブリッド車のモーター。電動モーターは、起動トルクが最大トルクなので、回転数が低いときほど大きな力が出て、回転数が高くなるとトルクが小さくなるので、原理的にはクラッチも不要で、変速機もいらない。発進時や低速時のスムースな加速という意味では、電動モーターこそ理想的だ。

ただし、モーターやトルクカーブがなだらかなエンジンは、ドラマティックな加速とは無縁で、気持ちよさは味わえない。フラットトルクとは反対にトルクカーブの山が尖っているエンジン、とくにその山の頂が高回転よりになっているエンジンは、トルクカーブの山頂に近づくにつれトルクが大きく変化するので、ドラマティックな加速が楽しめる。こういうエンジンは高回転まで回すと理屈抜きに気持ちいい。高速道路で追い越し車線に出て加速するときは、力強さを感じるはずだが、街乗りでは低いギヤを使って回転数を高めにしておかないと、キビキビ走ることは難しい……(当然燃費も悪い)。

トルク曲線に変化があるほうが運転していて楽しい場合も

その点、ホンダのVTECなどは秀逸なエンジンで、低速カムと高速カムのふたつのカムを持つことで、トルクの山がふたつある。低回転でもトルクフルで、街中でも使いやすく、高回転まで回せばパワフルでスポーツカーならではの加速感を背中で感じることができる。しかもトルクの山がふたつあるということは、ドラマティックな加速が二回も味わえるということで、快感度は高い。乱暴ないい方をすると、トルクカーブは少々デコボコしていた方が、体感的には面白いということになるだろう。

しかし、本当に街中でも扱いやすくて、ドライバビリティがよく、実質的に速いエンジンというのはフラットトルクなエンジン。そのいい例が、トヨタのGRスープラ(RZ)のB58直列6気筒エンジン。

1800回転~5000回転という広い範囲で、500N・m(51.0kgf-m)という大トルクをキープし続けるので、トルクカーブはまるでオーストラリアのエアーズロックか、テーブルマウンテンのようなカタチ! これに、多段(GRスープラは8速)のATを組み合わせたら、街乗りもスムースだし、サーキットでのパフォーマンスも高くなる(面白いかどうかは、好みが分かれるが……)。

今後は多くのクルマが、このGRスープラのように極低回転から最大トルクを発生し、それを高回転までキープするエンジンを目指していくことになるだろうが、非効率的でもトルクカーブの山が尖った、加速度がドラマティックに変化するスポーツカーも残しておいてほしいものだ。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)