イタリアの実業家が49年ぶりに復活させた伝説のブランド

1990年代初め、イタリアでかつて存在した、誰もが知る名門ブランドが復活を遂げた。それはかつてレース・シーンにおいても、また高級車の世界においても絶対的な名門ブランドともいえるブガッティ。

イタリアの実業家、ロマーノ・アルティオーリが資金を集め、そのファーストモデルとして「EB110」を披露するとともに、ブガッティの復活を広くパリで宣言したのである。

パリでのEB110の発表から2年後には、優美な4ドアセダンの「EB112」も披露されているから、イタリア・カンポガリアーノの街に本社をおいた新生ブガッティは、想像する以上に好調で、積極的なスタート切っていたといえるだろう。ただし開発の現場ではファーストモデルのEB110からその方向性はじつは大きく分かれていた。

社長のアルティオーリが望んだのは、まさにイタリアン・スーパーカーの象徴ともいえる、パオロ・スタンツァーニの設計と、マルッチェロ・ガンディーニによるデザインを組み合わせたモデルだった。だが新興勢力としての斬新さをより強く打ち出したい開発の現場では、かつてフェラーリでF40を生み出したニコラ・マテラッツィと、アルティオーリの親族であり建築家のジャンパオロ・ベネディーニに、各々を委ねる意見が多数を占めた。

結局ガンディーニのデザインは大きく修正され、原案といえるものはマセラティのシュバスコに採用されたが、これはまたランボルギーニのディアブロとチゼタV16Tの関係にも似る。

ブガッティの意向が強く採用されたEB110のボディは、強いシェイプを与えることによって卓越したエアロダイナミクスを得る1990年代当時の手法で完成されている。一方でそのフロントマスクには、かつてのブガッティが1956年に発表した251GPにも通じる、古典的な演出も施されており(ガンディーニとのもっとも大きな意見の違いは、このコンパクトな馬蹄形グリルを与えるかどうかにあったとも伝えられている)、まさに先進性と伝統の共存が、このスタイリングのコンセプトにはあった。

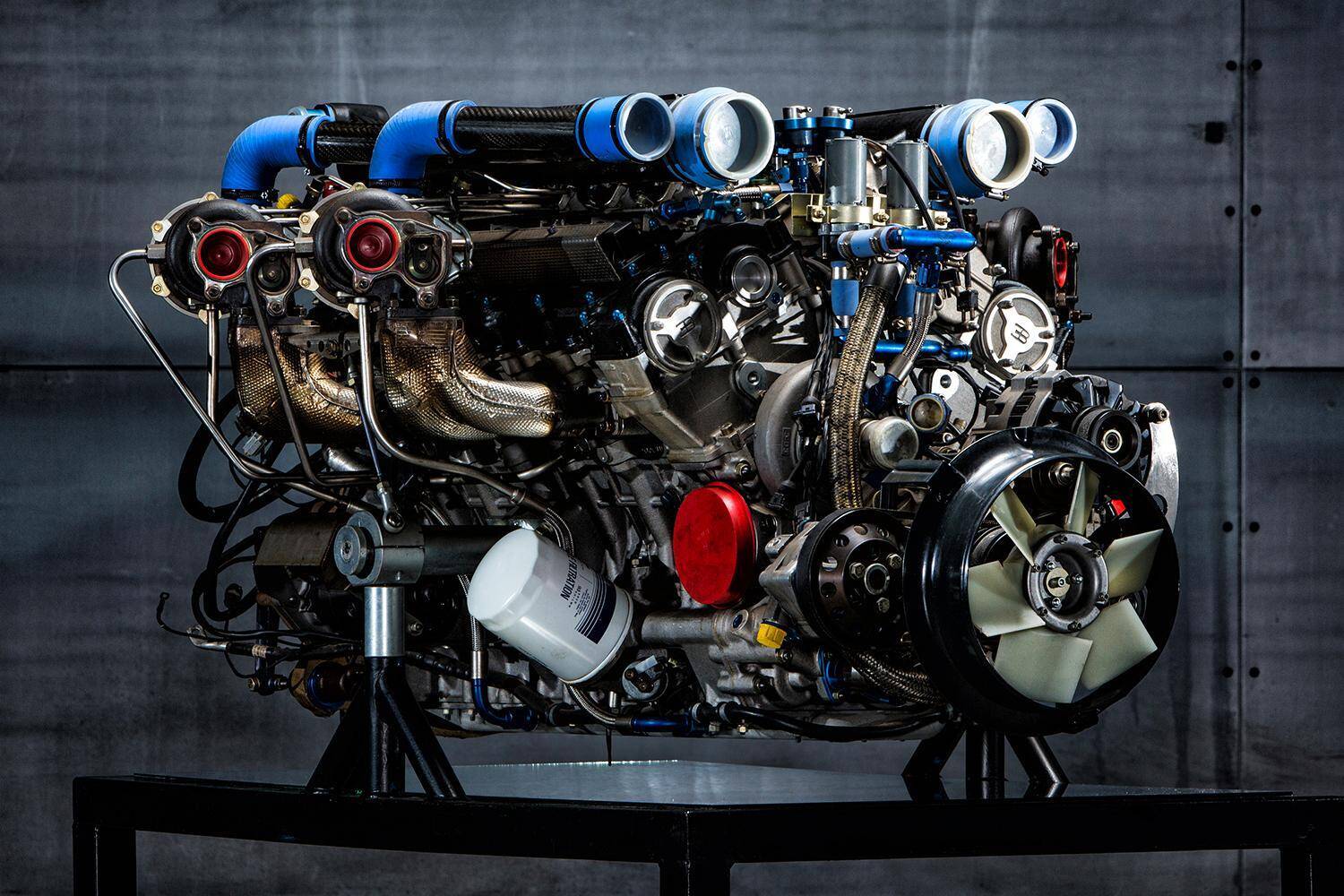

3.5リッタークワッドターボV12は最高出力560馬力

EB110の基本構造体となっているのは、フランスのエアロスパシアル製のカーボンモノコック。ミッドに搭載されるエンジンは、3.5リッターの排気量が設定された60度V型12気筒DOHC5バルブ(吸気側2個、排気側3個)で、これに気筒ごとに独立した12連スロットルとコイルが与えられ、極め付きともいうのだろうIHI製のターボチャージャーが4基組み合わせられている。

標準仕様ともいえるEB110GTでも、その最高出力は560馬力、その高性能版となるEB110SSでは、そのために用意された専用ピストンやカムプロフィールの見直し、インジェクターの大型化、ターボのロールベアリング化などが代表的なメニュー。またターボの過給圧を調節することで、1995年頃からは複数のチューニングもできるようになったようだ。

EB110の駆動方式はフルタイム4WD。そもそもこの開発プロジェクトに参加する予定だったスタンツァーニは、カウンタックで4WD化を考えていたが(そのためにエンジンを後方から搭載し、ミッションが最前方に位置している)、その夢はこのEB110でマテラッツィの手によって叶ったことになる。エンジンとミッションは横に並べて搭載され、したがってエンジンは車体の中心線上からやや左側にオフセットして搭載されている。

順調なスタートを切ったかに見えた、イタリア・カンポガリアーノのブガッティだが、残念ながら経営が順調な日々は長くは続かなかった。1995年に破産宣告を受け、その後はVWによってブランドを継続していることは周知のとおり。

ちなみに破産した時点でブガッティには6台分ほどのシャシーやパーツが残されていたというが、これらはすべてル・マン24時間を制覇したことでもお馴染みの、ヨッヘン・ダウアー率いるチーム・ダウアーが購入。ボディをカーボン製としてさらに軽量化するなど、チューニングを進めて販売を行った。そのカスタマーの中には、ブガッティ時代にオーダーを入れていた、ミハエル・シューマッハの名前もあった。

じつはオレ、後日ダウアーさんのところで、ダウアー版のEB110に試乗したけど、同乗してくれたダウアーさんはアウトバーンで、「まず200km/hまで加速したら、ステアリングから手を放せ、そしてそこからフルブレーキングだ」といきなり言ってきたので、この人、狂ってると思ったわ。でも実際にやってみたら、なんも怖いことなくできたけどね。その時に、EB110ってすげえな、って思ったよ。

ブガッティEB110。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)