この記事をまとめると

■二種免許保有者の高齢化により旅客運送業界のドライバー不足が顕著になっている■養成乗務員を募集するより第二種免許を保有する人が求人に応募してくる環境作りが必要

■いずれ自動運転が導入されるだろうが、現状ではその前にドライバー不足が社会問題となる

第二種免許保有者の半分以上が高齢者となっている

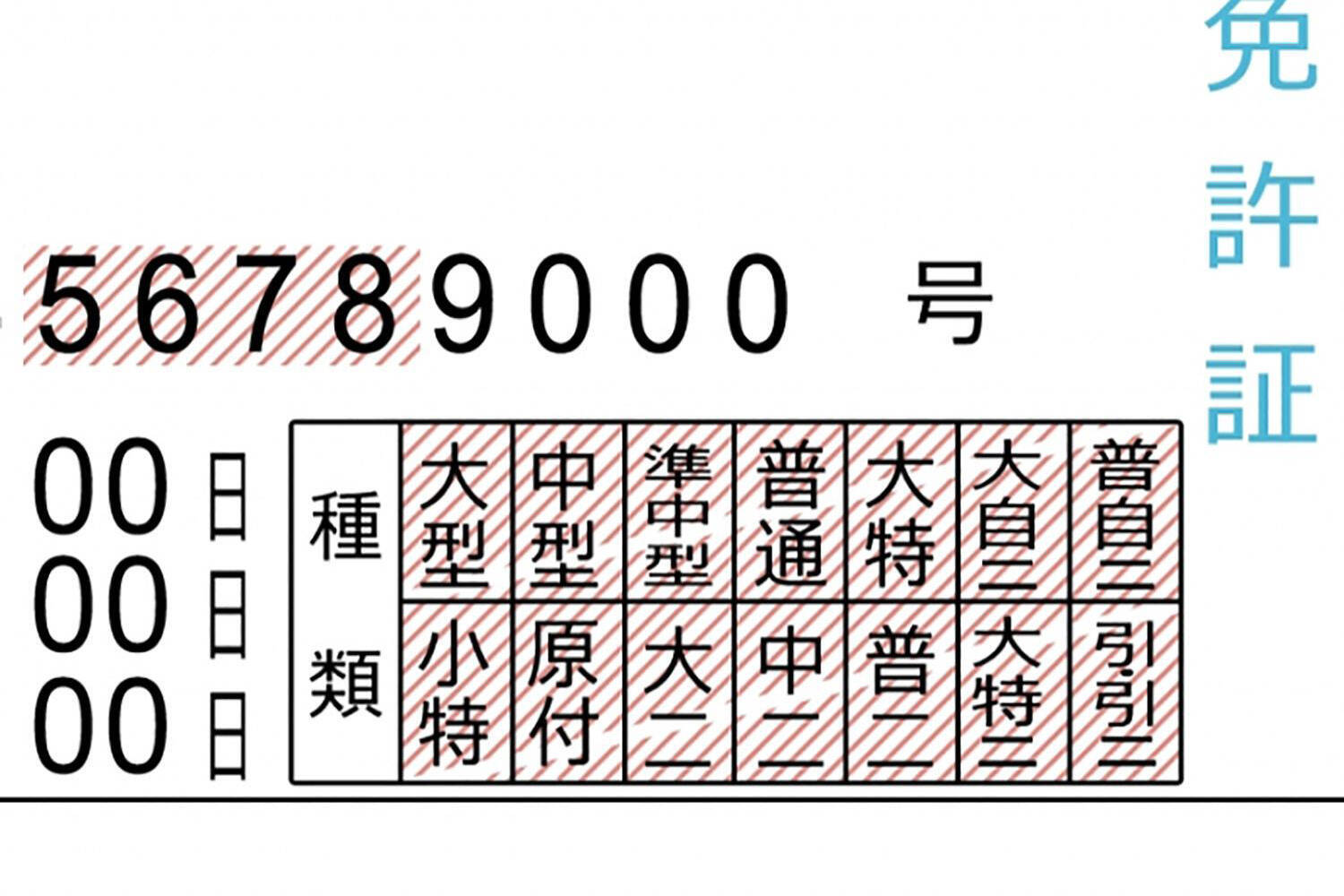

タクシーやバスといった旅客輸送業界ではドライバー不足が恒常化している。そのような旅客輸送業務に携わるために必要な「二種免許」保有者が少ないことが原因なのかと思いきや、警察庁交通局運転免許課がまとめた令和2年(2020年)版運転免許統計によると、大型、中型、普通、大型特殊、けん引の第二種免許の総保有者数は168万9525人となっている。ただし、この保有者のなかで実際に旅客輸送業界に従事している人が少ないところが、ドライバー不足を恒常化させる大きな原因となっている。

それではなぜ従事する人が統計上少ないのかというと、二種免許保有者の高齢化が目立っていることが挙げられる。総保有者数168万9525人に対し、65歳以上の保有者が86万6646人となっており、全体の約51%となっている。年齢の高い人に二種免許保有者が多いことについては、1956年に第二種免許制度導入時に、それまでに普通自動車、けん引、小型自動四輪、自動三輪免許を保有していれば、それぞれの二種免許を受けたもの(つまり自動的に二種免許を持てた)とされたことが大きく影響している。

そのため、とくにタクシー業界での乗務員の充足では、わかりやすくいえば自動的に二種免許を多く持っていた年齢の高い層の乗務員採用がいままで目立っていたので、バスに比べてもドライバーの高齢化が目立っていた。

しかし、ここ最近は二種免許を持ってタクシー乗務員の求人募集に応募してくるといったケースは少なく、一種免許保有者を「養成乗務員」として雇用し、事業者が養成乗務員に日当を払いながら指定教習所において二種免許を取得してもらい、タクシードライバーとして本採用するケースが一般的となっている。

バス業界も基本的には養成乗務員として大型二種免許を取得してもらう採用形態が一般化している。養成乗務員として二種免許を取得してもらう際には、日当だけでなく免許取得費用も事業者が負担してくれるのも一般的。ただし、一定期間のご奉公(数年間は最低辞めないということ)をしないと、養成費用を請求されるのも一般的となっている。

二種免許はタクシー業界などでは、「国が認めたプロドライバーライセンス」と言われているとも聞いているが、「一種免許とどこが違うの?」と疑問を持つ人も多いだろう。一種免許取得に対し、二種免許取得は難しいともいわれているが(当然個人差はあるが)、そのひとつは、一定期間一種免許でクルマを運転しているうちに悪い癖を身につけてしまうと、この矯正に時間を要してしまうのである。

たとえば、直進時には車線内においてクルマを真ん中に位置して運転しなければならず、左折時には左寄り、右折時には右寄りにクルマを移動するのは運転の基本となっている。しかし、長年一種免許でクルマを運転しているうちに直進時でも右や左にオフセット気味にしたまま運転してしまう人が意外に多く、これを直すだけでも時間を要することも出てくるようだ。

技術的な部分はある程度実技教習を進めれば矯正できたりするが、問題は一種免許よりも広い危険予測視野での運転が求められるところである。実技検定試験でも技術面や法規への対応などももちろん試験官は見ているが、常に受験者がどれぐらい広い視野で危険予測をしながら運転しているかというところも重要視している。

たとえば、信号のある交差点に差し掛かった時に、交差側道路の横断者信号が点滅(青信号)しているのを認識し、減速して進行方向の信号が黄色になるのを確認して赤になり安全に停車できるか(黄色になって無理に突っ切るのはまずい)などである。

聞いた話では、風の強い日に枯草が道路を横切った時、ブレーキを軽く踏むなどの適切な操作(枯草を認知している)をしていないとして検定中止になったこともあると聞いている。また、前方ばかりを見ていればいいというわけでもない。だいたい前6、後ろ4の割合で確認できていれば理想的なようである。これは後席にお客を乗せて走るタクシーだからこその話ともいえよう。そのため、検定試験中に技術面や法規への対応なども問題なくクリアしたと思っていても不合格となるケースがあり、受験者が「どうしてだ?」と悩むこともあるようだ。

求人に応募しやすい環境づくりが必要

ただし、過去には実技試験を運転免許試験場のみで行っていたころはなかなか合格しないといったこともあったようだが、いまは実地試験免除、つまり教習所で実技検定試験を受けることができるようになっている。しかも、養成乗務員として通う教習所は、入社したタクシー事業者が経営していたりするタクシー業界に近い教習所が多いので、短期間で二種免許を取得させようとする傾向が目立つとも聞くので、運転免許試験場で警察官の試験官が同乗した場合より、実技試験は合格しやすくなっているようである。

ただ、その分「二種免許とは何ぞや」とか、「タクシードライバーとしての運転」という奥深いところでの理解が不足となり、事故や苦情などのトラブル発生リスクが高まっているとも聞く。筆者個人としても、ブレーキングが荒かったり、明らかに危険予測視野が狭いなと感じるタクシードライバーを見かけることが目立ってきている。

状況はどうあれ、二種免許も取得しやすくなっているのだが、タクシーだけでなくバスについてもドライバーはなかなか集まらない。業界に近い事情通は、「養成乗務員を募集するよりは、すでに二種免許を持っている人が積極的に求人に応募してくる環境作りが必要なのではないか」と語っている。ただ、それだけではドライバー年齢の若年化はなかなか進まないだろう。

世の中のタクシーやバスが完全自動運転になるのにはまだまだ時間がかかる。タクシーでいえば、隔日勤務(乗務21時間以内/もちろん休憩あり)ならば、乗務明けした日は明け番となり休憩を十分とるのが原則で自由な時間となるので、一般的なサラリーマンよりトータルで見れば自由に使える時間がある。若い世代にも十分アピールすることができるものと考える。

いままでは単にお金の話(収入)が目立っていたリクルート活動も、仕事の魅力など方向性を変える必要があるし、すでに取り組み始めている事業者も増えてきているように見える。

先進国ではすでに海外から移民してきた人が、すぐ就きやすい仕事としてタクシードライバーになっているケースが目立つが、日本はそのような流れには現状ではならないので、このままでは完全自動運転化の前に深刻なドライバー不足が社会問題化していきそうであり(バスも同じ)、その対策は急務といえよう。

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 昼夜兼用立体 ハーブ&ユーカリの香り 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Q-T7qhTGL._SL500_.jpg)

![[のどぬ~るぬれマスク] 【Amazon.co.jp限定】 【まとめ買い】 就寝立体タイプ 無香料 3セット×4個(おまけ付き)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pV-1+GeGL._SL500_.jpg)

![NHKラジオ ラジオビジネス英語 2024年 9月号 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ku32P5LhL._SL500_.jpg)