至近距離での空爆、戦車による砲撃、繰り返される退避要求……。集団的懲罰のような状況の中、国境なき医師団の緊急対応コーディネーターとして、6週間、人道医療援助活動に携わった萩原健氏。

繰り返されるガザへの退避要求

――萩原さんは著書『ガザ、戦下の人道医療援助』で〈ひとたび現場を離れれば、その地については語れない〉と記しています。それでも、あえてガザの惨状について筆を執った理由はなんでしょうか。

私が〈ひとたび現場を離れれば、その地については語れない〉と考えているのは、一歩その土地から出てしまえば、どんなにその地で苦しんでいる人たちについて思いを巡らせても彼らと同じように感じることが不可能だからです。

どれほど表現をつくしても、彼らの思いや苦境は代弁できません。国境なき医師団で活動するものとして、人道危機にある活動現場で目撃したことを証言することも、大切なことです。

しかし、世界のどこでも、人道危機を生み出している背景や理由はきわめて複雑で、単純に言い表すことはできません。とりわけ紛争地では、当事者それぞれに“正義”や“主張”があります。

場合によっては、患者や現場で活動する仲間の生命が脅かされたり、活動の中止や停止を余儀なくされることもあり、何万、何十万という人びとが医療へのアクセスを失うことにもなりかねません。

MSFで活動するものにとって、現在進行中の人道危機を証言することは決して簡単なことではないのです。言うは易し、しかし、その結果、医療援助活動ができなくなったとすれば、本来の使命を達成できなかったことを意味します。人道医療援助活動の現場はそのような“ジレンマ”に満ちています

たとえば、国境なき医師団は、2011年から始まったシリア内戦に際し、医療援助活動をすべく、当時のシリア政府と交渉を続けていましたが、2012年には認可が得られない状況で医療援助を敢行しました。

それを公にしたのは、しばらく経ってからのことでした。

今回の紛争が激化して以来、ガザの人たちが置かれている状況は、人道、医療という側面から見れば、とても看過できるような状況にありません。度重なる退避要求は事実上の強制移動ともとれますし、一般市民の犠牲という意味では、集団的懲罰とも見なされ、非人道的行為と考えます。

現実に私がガザの地に足を踏み入れ目撃し、経験したことを公に伝えることは、私たちの証言活動の一環でもあります。

――本書では、イスラエル軍が「人道的努力をしている」と主張していると書かれていますが……

そうですね。2023年11月、イスラエル軍は、ガザ地区をたくさんのブロックに分けた地図を公開しました。ブロックには数字が割り振られています。イスラエル軍はガザの人びとに対しブロック毎に退避要求を出し、軍事行動を始めます。

イスラエル軍に言わせると、それは人びとが身の安全を守るために退避をするための配慮らしいのですが…。

退避要求は、事実上の強制移動です。退避要求と軍事攻撃を繰り返されたガザの人たちは何度も避難を強いられ、イスラエルが「人道地域」と名付けたエリアに押し込められる。しかし、「人道地域」と言いながら、その地域内でさえ、実際はドローンなどでの攻撃は続けられる。

――人道と軍事行動。矛盾していますね。

国連によれば、イスラエル軍が設定した約41平方キロメートルの人道地域には、もともとの住民に加え、100万人以上の避難民が逃れています。

ほぼ面積が同じの江東区の人口は50万人弱。避難民だけでも倍以上の人が人道地域に逃れている。人道という言葉によって、何かを分かった気になってしまう人も大勢いるかもしれません。しかしこの状況が、人道的と言えるのか。

人道という言葉は、耳慣れて、わかったような気になっているけれど、明確な輪郭がつかみにくい言葉です。ガザの外にいる人たちは、そんな言葉によって想像力が奪われ、現実味が感じられないこともあるのではないかとさえ思うことがあります」

対話を大事にする「アラブの逸話」

――ブロック分けしたエリアに通告したあと、ドローンやミサイルで攻撃する……。まるでディストピア小説のようで、報道で接しているだけではリアリティが追いつきません。

ウクライナでもドローンが使われていましたが、遠くに見えました。一方でガザでは直接見たわけはありませんが、ドローンは近くを飛んでいました。ドローンが発する「ブーン」「ブーン」という音で位置や距離を判断するんです。

というのも、ドローンが近くにいるかもしれないと思って目視確認しようなどというのは危険極まりない行為なんです。自分が攻撃の対象にもなりかねないからです。ですから音だけで判断するしかないのですが、ある時は、あたかも私たちが寝ている部屋の窓のすぐ外いるのではないかと思うほどの近距離から音が聞こえていました

そんなときは銃口を突きつけられているような気がして眠ることもできず「前線から数キロ離れた場所で活動したウクライナとは違う、自分自身が軍事攻勢の真っただなかにいるんだ」と実感しました。

――そうした極限の状況のなかで、現地スタッフをふくめた多国籍のメンバーをまとめる上で心がけていることはありますか?

私は現場の責任者ではありますが、医療の専門家ではありません。だからこそ、自分が完璧ではないという前提に立ち、スタッフと対話をします。1000人のスタッフがいたら、1000通りの異なる考えがあります。意思疎通する上で、重要なのが、日頃からスタッフたちの声に耳を傾けて、彼らの考えを理解し、私の意見を正直に伝えて、みんなと共有すること。

私は、長年中東やアラブ地域の人たちとかかわるなかで、人と人とのコミュニケーション、組織のマネージメントなどさまざまなことを学んできました。

日本や欧米ではアラブ世界について、”独裁や強権”というイメージを持つ人がいるかもしれません。でも、実は人と人との対話をとても大切にするんです。

国境なき医師団の活動をする上で、もっとも重要なことの一つに、現地コミュニティとの対話があります。これは紛争地やアラブ地域に限ったことではありません。

どこの活動地でも、現地コミュニティとの対話を通して学んだことは、数え切れません。とりわけ氏族・部族制が今なお根づいているコミュニティとその長から学んだことは私の財産でもあります。私が出会った氏族・部族の長の中には、信望と崇敬の念を込めて”ワイズマン”(賢者)と呼ばれ、信望を集めている人もいました。

イエメンで出会った部族長は、まさに”賢人”と呼ばれるような人でした。幾日もかけて個々のコミュニティのリーダーの言い分に辛抱強く耳を傾け、事実関係を冷静に整理し、それぞれの利益を踏まえ、最終的には、参加者全員が受け入れられるような結論を導きだす。

各々の参加者は、100%自分の言い分が通らなくても、長が出した結論を”最後の言葉”として受け入れる。その部族長は私にこんな話をしてくれたことがありました。

「2隻の舟で海に漁に出るとするだろう。1隻には1人の日本人。もう1隻には20人のアラブ人。

アラブ人が乗った舟はまず漁場をどこにするかで揉める。

それが、アラブだ、と笑っていました。たしかに、氏族・部族制が根づいている社会での話し合いや交渉では、こちらが準備したり、想定していた”落としどころ”とはまったく異なる形で決着がつく場合があります。

中東、アラブ地域で現地コミュニティとの対話を通して積み重ねた経験が、ガザの社会を理解する上で自分の助けになったのは確かです。

しかしながら、それでもなお、はっきりとした輪郭がつかめなかったのがパレスチナ問題であり、今、ガザの人びとがおかれている問題の本質は何なのかということでした。それは今に至っても同じです。

今回、ガザの地を踏み、ガザの人びとが直面している一つ一つの問題を目にし、”なぜ”という問いを繰り返し、報告書や文献を調べたりしながら、問題の輪郭だけでもつかもうとしました。

しかし、今だにつかめずにいます。ただ、ひとつだけ気づいたことがあります。それは、私が目にした一つ一つの問題、ありとあらゆる問題は政治化されているということです。

冷徹で非情な上、身勝手で矛盾に満ちた国際政治や外交に翻弄されているのが、ガザの人々なのだ、と。

――今後のパレスチナ問題、ガザ地区をどうごらんになっていますか?

ガザに対する願いは「停戦」その一言に尽きます。いまのガザの現状を踏まえると、そこには、人道とか命とか尊厳といった考え方が入る余地さえなくなってしまっているとさえ考えます。

それぞれに主義、主張、正義はあるのでしょうが、今求められるのは、10年後、20年後に日の目を見るかもしれない平穏よりも、今ある生命をつなぐことであると思うのです。

構成/岡田裕蔵 撮影/村上庄

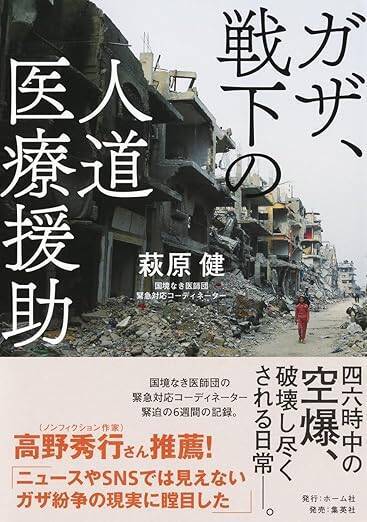

ガザ、戦下の人道医療援助

萩原健

国境なき医師団(MSF)の緊急対応コーディネーターが、戦時下のガザで、人道医療援助活動に携わった6週間の貴重な記録。

至近距離での空爆、戦車による砲撃、繰り返される退避要求……。集団的懲罰のような状況の中、必死で医療に携わり、少しでも多くの命を救おうとする人々や、疲弊しながらも希望を失わないガザの住民や子どもたちの姿。

活動責任者として、スタッフの安全を確保しつつ、地域住民との交渉などにも奔走する著者が、さまざまな背景も交えながら、戦下のガザの現実を描く。

高野秀行さん(ノンフィクション作家)推薦!

「ニュースやSNSでは見えないガザ紛争の現実に瞠目した」

【目次より抜粋】

序章

「ガザ地区のブロック分け」の発表/イスラエルの主張する人道的努力/パレスチナとイスラエルの歴史的経緯

第一章 ガザの地へ

国境なき医師団(MSF)と緊急対応コーディネーター/退避と移動の繰り返し

第二章 ガザの地で

民主的に選ばれたハマス/深夜〇時の退避要求、早朝五時の空爆/人道地域内への激しい軍事攻勢の始まり/懲罰というより拷問/至近距離の軍用ヘリによる攻撃

第三章 人道医療援助活動

タバコ一箱五〇〇ドル/液状石鹸強奪事件/絶対的に不足している水/武器を用いた家族同士の争い/半減した病院/ムフタールとの会合

第四章 イスラエル軍攻勢激化の二週間

その場を一刻も早く離れろ/国際人道支援団体宿舎集中地域への退避要求/少女とビスケット、そして希望としての子どもたち/狂気的な殺戮を止められない国際社会

第五章 季節と情勢の移ろい

戦時下のポリオ予防接種キャンペーン/退避要求が出ても病院に残る/熱々のアラブパン

第六章 停戦交渉、軍事攻勢、人道医療援助活動団体

治安を乱す者たちと守る者たち/人道にかける者たち/給水パイプライン、海水淡水化装置/焼け焦げたシファ病院

第七章 六週間の終わり

足を切断した子どもたち/原爆投下のあとのヒロシマの写真のようだった

終章

互いの正義をぶつけることに意味はない/人間の尊厳/ガザ・マリン天然ガス田/俺たちはアラブなんだよ――コンセンサスの難しさ/ハマスが第一党になった選挙――冷徹な国際政治/MSFの人道医療援助活動/そのあと――流転する中東

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)