忘れようとしても忘れられない戦場での体験によって、心や体を蝕まれていった元日本兵たち。戦争が終わって戻ってきた彼らは家庭や家族に何をもたらしたのか。

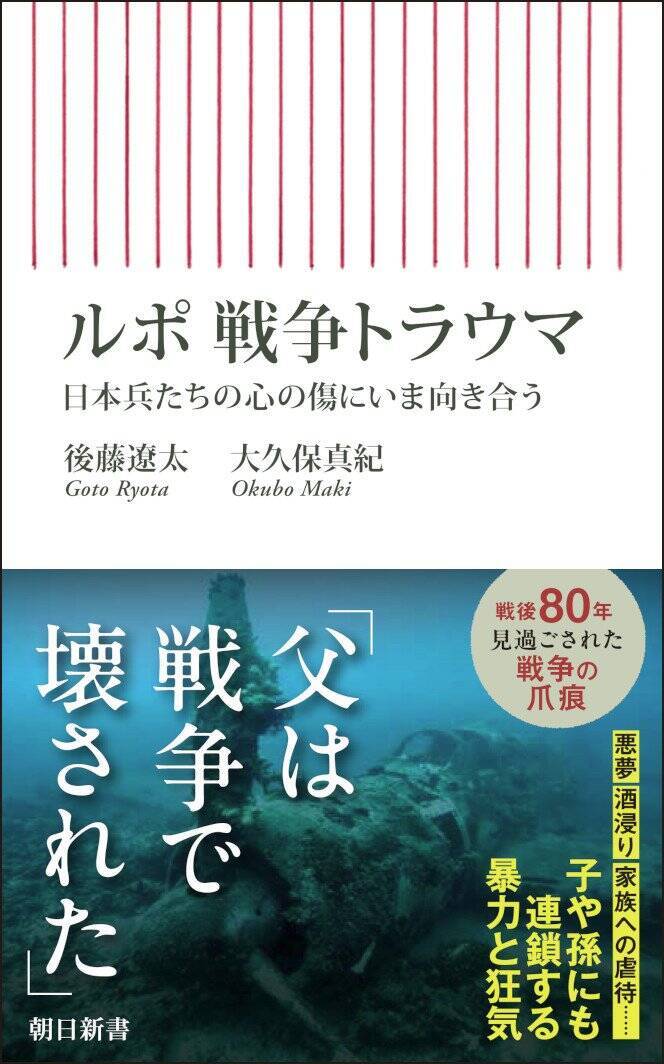

『ルポ 戦争トラウマ 日本兵たちの心の傷にいま向き合う』 (朝日新書)より、一部抜粋、再構成してお届けする。

「あの頃は戦争の臭いが色濃く残る時代でした」

当時8歳だった市原和彦(73)は、海水浴に向かうバスに揺られていた。父の会社の慰安旅行は、酒も入って陽気な雰囲気だった。突然、前に座っていた父が振り向いた。憎しみに満ちた目だった。怒声が響いた。

「この淫売女がぁっ!」

幼い市原には、その言葉の意味がよく分からなかった。次の瞬間、父は市原の隣に座っていた母の顔にコップの酒を浴びせかけ、「この野郎」と握り拳で殴りかかった。周囲の大人が慌てて「まあまあ」となだめるのが視界に入ったが、その後の記憶はほとんどない。

海で何をしたか。帰り道、母はどんな顔をしていたのか。全く覚えていない。

数年後、伯母が教えてくれた。出征した父が生死不明だった敗戦直後の一時期、母は別の男性と暮らしていたそうだ。「復員兵の父は、ため込んだ感情をあの言葉で爆発させたんでしょう」。そう市原は推察する。

市原の父・徳太郎は1917年、太平洋を望む外房の小さな漁村の船大工の家に、四男として生まれた。21歳で母と結婚。2人は年の近いいとこ同士で、とても仲が良かったと親戚に聞いた。

1941年にアジア・太平洋戦争が始まる直前、父は出征し、ビルマ(現・ミャンマー)に赴いた。所属した陸軍鉄道第9連隊は、戦地での鉄道建設や管理、修理などが任務だった。敗戦の翌年に父は復員し、5年後に市原が生まれた。

幼い頃に兄弟と家の中で鬼ごっこをしていた市原は、押し入れに無造作に放り込まれたホコリまみれの軍服を見つけた時のことをよく覚えている。

「『戦争を知らない子供たち』なんて言われますけど、あの頃は戦争の臭いが色濃く残る時代でした」

ただ、父は戦争の話をあまりしなかった。輸送船が沈められて三日三晩泳ぎ、ようやく日本の潜水艦に助けられた。引き上げられてぶん殴られて、息を吹き返した。そんな断片的なことだけを、時折語った。

小学校に上がる前の頃、父が珍しく自慢げに話したことがある。「俺は東京から青森までの距離の鉄道を、1年で造ったんだ」。市原は子ども心に「すごい」と思った。

8月のある日、親戚が家に集まり、宴会が開かれた。「終戦記念日」の前後ということもあったのだろう。ひとりが父に「戦地で何をしたのか」と聞いた。

父の所属する鉄道第9連隊が何をしていたのかを市原が知るのは、後年になってからだ。

連隊がビルマで建設したのは、タイとビルマを結ぶ「泰緬鉄道」だった。崖や渓谷、山など難所の多い場所を切り拓いて敷設する必要があり、日本軍は6万人超の連合国軍捕虜と数十万人のアジアの人々を動員し、約1年3カ月で完成させた。

過酷な現場での酷使に食料不足、疫病が重なり、1万数千人の捕虜と数万人のアジアの人々が死亡したとされる。「枕木1本、死者1人」と言われた現場は、「死の鉄道」の異名をもつ。

戦後、連隊からは戦犯として処刑された者も出た。「うまくごまかした」は、戦争犯罪の責任をうまく逃れた、ということなのだろうか。いまも謎のままだ。

酒乱の父の暴力…病床の姿に「ざまあみろ」

戦後の父は、東京・五反田の町工場で働く貧しい旋盤工だった。そして酒乱だった。

母は給料日に、子どもを連れて父の職場まで出かけて行き、給料を受け取った。

それでも、父はどこかで酒をあおり酔って帰ってくる。家に着くなり、寝ている母を布団から引きずり出して殴った。市原の3歳上の兄は庭の木に縛り付けられたし、市原は何度か、井戸端で冷水をかけられ放置された。

暴力に耐えかね、母が「出て行く」と家を飛び出そうとしたこともある。兄が羽交い締めにして止め、市原は布団の中で凍りついていた。父が激高するきっかけが分からず、家族は常にピリピリしていた。

この家から逃げ出さないと─。物心つくと、市原はそればかりを思うようになった。高校を卒業すると、親元を離れて働き始めた。しかし、造船所やガラス工場など、どこで働いても長続きしなかった。

家族とほとんど絶縁状態のまま数年たち、兄から連絡があった。父が膵臓がんで入院したとの知らせだった。病室を訪ね、やせ衰えた父を見た。何の感慨も湧かず、涙も出なかった。むしろ、「ざまあみろ」とさえ思った。

「白々しい気持ちでした。話した内容も覚えていない。病床の父を前にしても、ただ早く帰りたかった」。3カ月ほどの闘病の末、父は59歳であっけなく死んだ。

母は精神のバランスを崩し、父が死亡した翌年から精神科病院を転々とした。母に会うとどうしても父の記憶と結びついてしまうため、市原は入院する母のもとに、足を運ぶ気にはなかなかなれなかった。

ようやく見舞えるようになったのは、母の入院から15年近く経ってからだった。30年間を精神科病院で過ごした母は、2006年に亡くなった。

母を見舞う中で、市原は同じ病院に入院していた5歳下の女性と知り合った。訪ねてくる肉親もほとんどおらず孤独な女性の話し相手をするうちに愛情が芽生え、結婚。家庭をもった。

しかし、統合失調症を患っていた妻とは、たびたび衝突した。気づくと、市原は妻に暴力を振るっていた。台所から包丁を持ちだし、「ぶっ殺すぞ」と突きつけたこともある。暴れた後、憎くて仕方なかった父と同じことをしている自分に気づき、落ち込んだ。「他人とどう接していいのか、分からなかった」。少しずつ、父がなぜ家族に暴力を振るうようになったのかを考えるようになっていった。

家族の物語を語り始めるまで

2018年、市原はSNSで「PTSDの復員日本兵と暮らした家族が語り合う会」の活動を知った。「これは大事なことだ」と直感した。しかし同時に、ある感情が湧き上がった。それは、反感に近いものだった。

活動を始めた黒井秋夫に対してこう思った。戦争帰りの父が無気力になったり、酒を飲んで暴れたりするなんて、特別な話じゃない。どこの家でも多かれ少なかれあったことだ。人前で話すようなことか。いまさら打ち明けて、何の意味があるのか、と。

市原は、その時の気持ちを「心のどこかで、自分が追及されているように感じた。嫌だったんです」と振り返る。

転機は妻の死だった。2023年の春、妻は末期の大腸がんと診断された。末期がん患者の苦痛を和らげるホスピスの入院費は月30万円かかった。タクシー運転手として働く市原の稼ぎだけではまかなえず、亡くなるまでの9カ月間を自宅で一緒に過ごした。

死にゆく妻を見続けていると、「人間の死」そのものを見つめ直すようになっていた。すると、死んだ父のことが頭に浮かんだ。「父のことを知らなければいけないと思ったんです」と市原は語る。

父の軍歴証明書を取り寄せ、「死の鉄道」のことを知った。加害の片棒を担いだであろうことを想像した。「父の心の苦しみは、どんなものだったのか」と考えるようになった。

妻の死の半年後、「語り合う会」に足を運び、経験者としてマイクを握った。悶々としていた思いが、ようやく少し楽になったと感じた。

それからは毎月の例会には必ず顔を出すようになった。2024年の秋には、東京都内で開かれた集会で登壇した。「私たちの経験を、家の中で話すのではなくて、公の場で語り合いましょうよ。そして、最後は父と和解して死んでいきましょうよ」。そう市原は語りかけた。

自分が妻に振るった暴力についても、聴衆の前で隠すことなく打ち明けた。「暴力の連鎖はすさまじいものがあります」。市原は声を震わせ、言葉を継いだ。

「連鎖をどうやって断ち切るか。それを学んで、私は人生を終えたいです」

文/後藤遼太、大久保真紀

『ルポ 戦争トラウマ 日本兵たちの心の傷にいま向き合う』 (朝日新書)

後藤 遼太 大久保 真紀

過酷で悲惨な戦場を経験した元兵士の多くが心を壊した。悪夢、酒浸り、家族への暴力……壊れた心が子や孫の心もむしばんでいく負の連鎖。

隠された戦争の実相に迫る。

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)