共同通信社で長年記者として記事を作ってきた斉藤友彦氏。現在は社が配信するWEB媒体「47NEWS」の部長を務める。

書籍『新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと』より一部を抜粋・再構成し、WEB媒体で記事を扱うすべての人が知っておくべき原稿の基本とともに、若者に記事を届けるために必要なテクニックを紹介する。

読まれる記事にある5つの要素

47リポーターズの編集担当になって悪戦苦闘を続けながら4カ月ほどたった2022年春、幹部からこんな指示を受けた。

「どういうデジタル記事が読まれているのか、分析し、説明してほしい」

ちょうどいい機会だと思い、すでに配信されていた200本ほどの記事を、内容、ジャンル、PV数、コメント数やその内容などに分け、なぜ読まれたのか、あるいはなぜ読まれなかったのかを考察してみた。200本の中には、私が着任する前に配信されていた記事も含めた。

分析というと難しそうに聞こえるが、特別なことをしたわけではない。たくさん読まれた記事一本一本について、読まれたと考えられる理由を列挙していき、似たような特徴を持つ記事をグルーピングして浮かび上がった特徴を考えてみた。

その結果、記事がバズった理由を次の5つの要素に分類することができた。ヒットした記事は、おおむねこのどれかに当てはまる。しかも一つだけでなく、複数に当てはまるものが多い。

① 「共感」や「感動」

② ストーリー性

③ 最新ニュースの関連記事

④ 見出しとサムネイルの結びつきの強さ

⑤ コメントの盛り上がり

この5要素を順番に補足したい。

①は内容が読者の共感を呼んだ記事、あるいは感動を誘った記事のこと。

②は、構成がストーリー仕立てになっている記事のこと。

③は、その時々に話題を集めた最新ニュースに関連した内容が書かれている記事のこと。

ニュースになっている話なだけに、読まれるのは当然と言えば当然かもしれない。ただ、最新ニュースの関連であればどれもが読まれるわけではなく、読まれなかった記事もある。その理由は、ほかの媒体から出ているライバル記事が多かったからだと思う。他社の記事と似たような内容であれば埋没してしまう。

共感や感動を呼び起こす内容がストーリー仕立てで書かれている記事

その一方で、「この記事にしかない」という独自要素が書き込まれ、見出しでも独自性を匂わせることができた記事は、その独自要素がたいしたものでない、いわゆる小ネタであっても、多く読まれていた。

④は見出しとサムネイルがよく結びついている記事で、これも当然と言えば当然だと思う。読者は見出しと1枚の写真から、記事本文を開いて読むかどうかを判断している。

考えるべきは、どういう写真であればいいのか、という点だと思うが、正直に言ってこれは簡単には断言できないと思った。傾向としては人の写真、しかも被写体が小さくないほうが読まれていた。たとえば顔または胸より上が写っている場合が多かった。

⑤はYahoo!やX特有の現象と言えるかもしれない。

この5要素のうち、特に重要なのが①と②だった。つまり、共感や感動を呼び起こす内容がストーリー仕立てで書かれている記事はとにかくよく読まれている。加えて、サムネイルで使われている写真が、多少横を向いた登場人物のアップになっていると、より共感を得られやすくなることも分かってきた。

ところで、「共感」は、考えてみればデジタルコンテンツを扱う人の間ではよく出てくる言葉で、重要なキーワードと言える。ただ、私は少なくともこの分析の時まで、恥ずかしながらその大切さに気付いていなかった。

読者の共感を得ようと思えば、記事に書かれている内容を読者に追体験してもらい、感情移入してもらいやすくするのが手っ取り早い。構成をストーリー仕立てにすることで、記事の登場人物に起きたことが、まるで読者自身が体験したことのように感じてもらえるようになる。

「長文は読めない」というZ世代

この分析をした頃、私はたまたま別件の業務で「Z世代」からニュースについての意見や感想を聞き取る活動をしていた。Z世代とは、おおむね1990年代半ばから2010年前後に生まれた世代とされ、当時10代~20代半ば。新聞は高齢層に読者が多いため、私たちにとっては最も縁遠い世代と言える。

この若い人々がニュースにどう接しているのか、というより、そもそも接していないのではないか、それはなぜなのか、ニュースについてどう思っているのかを把握するため、少なくとも3人にインタビューすることがミッションだった。

その結果は、一言で言うと驚きだった。ただ一方では、ぼんやりと想像していた通りのものだとも言えた。かいつまんで紹介すると「興味ない」「自分の人生にあまり関連がない」、そんな答えばかり。

そんな回答の中でも興味深いと思ったのは、新聞だけでなくテレビも見ない、Yahoo!ニュースなどのプラットフォームさえも見ていないと答えた人が多かった点だ。つまり、およそニュース全般に触れていないということになる。

しかし、本当だろうか。ニュースに触れていなければ、世の中に起きていることはまったく知らないことになるが、Z世代とはそんな世捨て人たちのような集団なのだろうか。

「頭使わないといけない」

試しに、「ロシアがウクライナに攻め込んだことも知らないの?」と尋ねると、それはみんな「知っている」と言う。さすがにそれは知っているのか。では、そのニュースはどうやって知ったのかと重ねて聞いてみた。すると、一人はしばらく沈黙した上で「TikTokとかで解説されているし、それで知ったのかな」。

別の一人は「投資とか金融には関心があってYouTubeでテレビ東京の番組を見ていて、そこで取り上げられていたから知っている」。

さらに別の一人は「SmartNewsで見たと思う」と話した。ニュースプラットフォームは見ていなかったのでは? と突っ込むと「アプリのクーポンを開いた時に目に飛び込んでくる」と言われた。

3人に共通するのは、「文章として記事を読むことはほぼしていない」という点だ。そこで47リポーターズのうちPV数が少なかった記事を試しに読んでもらい、感想を聞いてみるとこんな答えが返ってきた。

「長文は苦痛だけど、頑張れば読める。でもこの記事は読みづらい」

「分かりにくくて、読む気にならない」

「難しい」

具体的にどこが難しいのかを聞くと、3人とも共通していた。

「最初の部分」

この言葉を聞いて、率直に驚いた。彼らが言う「最初」とはつまり記事の冒頭部分だ。読んでもらった記事の冒頭には、重要な要素が簡潔にまとまった内容が入っている。新聞的な逆三角形スタイルだ。そのリードが、分かりにくいと言われている。まさか、と思った。

そこで「何がどう分かりにくいのか、もう少し具体的に教えてほしい」と頼んだ。すると一人は、このように言語化してくれた。

「なんていうか、初っぱなから情報量とか固有名詞が多すぎて、頭使わないといけないというか、疲れる」

ショックだった。新聞スタイルが正面から否定されている。子どもの頃から新聞を読んでこなかった人にとって、逆三角形は読みにくいということなのだろうか。そんなことを言われたのはこの時が初めてだったこともあり、「本当だろうか」と懐疑的だった。

写真/shutterstock

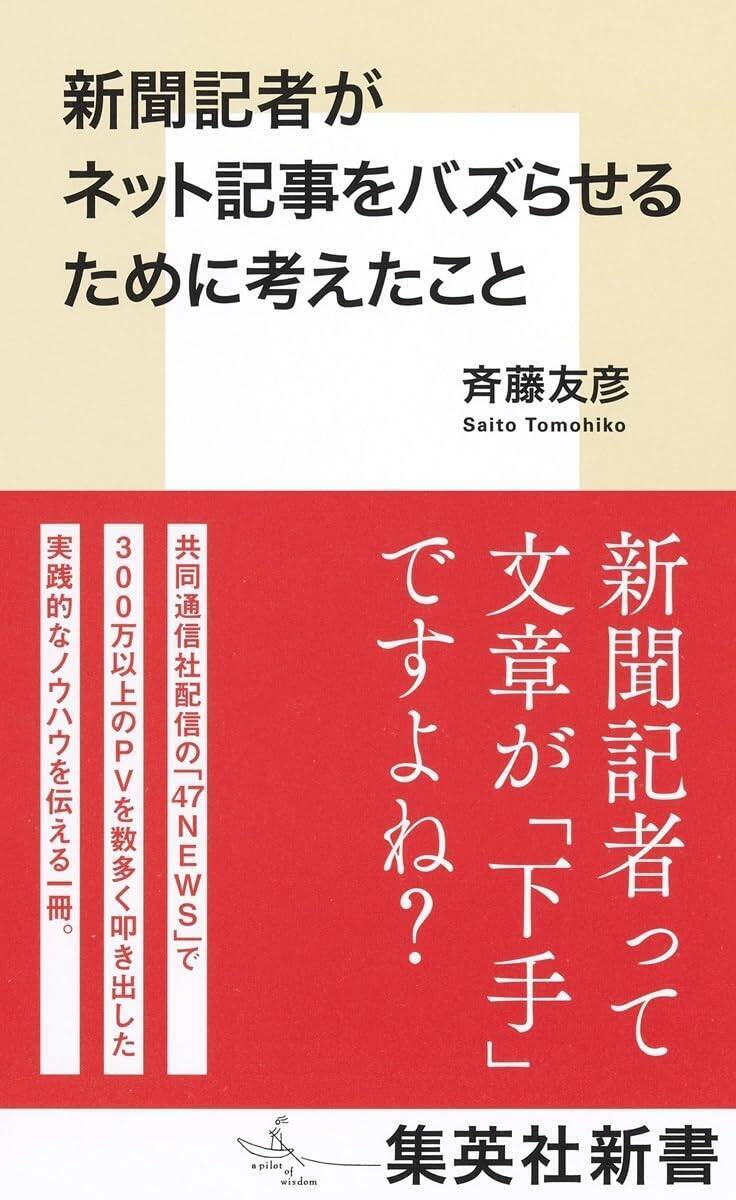

新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと

斉藤 友彦

共同通信社が配信するウェブ「47NEWS」でオンライン記事を作成し、これまで300万以上のPVを数々叩き出してきた著者が、アナログの紙面とはまったく異なるデジタル時代の文章術を指南する。

これは報道記者だけではなく、オンラインで文章を発表するあらゆる書き手にとって有用なノウハウであり、記事事例をふんだんに使って解説する。

また、これまでの試行錯誤と結果を出していくプロセスを伝えながら、ネット時代における新聞をはじめとしたジャーナリズムの生き残り方までを考察していく一冊。

◆目次◆

第1章 新聞が「最も優れた書き方」と信じていた記者時代

第2章 新聞スタイルの限界

第3章 デジタル記事の書き方

第4章 説明文からストーリーへ――読者が変われば伝え方も変わる

第5章 メディア離れが進むと社会はどうなる?

![【Amazon.co.jp限定】鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 豪華版Blu-ray(描き下ろしアクリルジオラマスタンド&描き下ろしマイクロファイバーミニハンカチ&メーカー特典:谷田部透湖描き下ろしビジュアルカード(A6サイズ)付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Y3-bul73L._SL500_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】ワンピース・オン・アイス ~エピソード・オブ・アラバスタ~ *Blu-ray(特典:主要キャストL判ブロマイド10枚セット *Amazon限定絵柄) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nen9ZSvML._SL500_.jpg)

![VVS (初回盤) (BD) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lAumaB-aL._SL500_.jpg)